EARTH BURGER ベーコンチーズバーガー 驚愕の肉まみれに悶絶のパラダイス

2021年04月12日

この日はブログのネタを拾いに街中散策。

ポテポテと歩き、あー疲れたー、よーしメシだー、のごはんタイム。

近場で面白そうなお店・・・あ、そうだ、アソコ行こう!で選んだのがこちら、EARTH BURGER(アースバーガー)。

昼はバーガーショップ、夜は居酒屋を営む、二毛作営業のお店です。

まずはカウンターで注文。

んーと悩み、色々ある中から”ベーコンチーズバーガー”を選択。

セットでポテトとコーラも付ける。

バーガーは注文を聞いてから調理開始。

鉄板で豪快に肉を焼くジュワ~って音がタマラナイ!

そんな匂いと音で散々焦らされ焦らされ、バーガーが登場する頃にはもーお腹ぺこぺこ!

さ、それでは去年オープンしたばっかのお店EARTH BURGERにて。

ジャンボ&ビッグなベーコンチーズバーガー、ガッツリかぶりついて食べたおします。

頬張った瞬間から肉!

口の中は肉!

濃密な肉ジュースがじゅわじゅわに口の中を埋め尽くす。

そのボリューミーさはもう、憤死級の破壊力を内臓した超ド級のヘビー爆弾!

アッチコッチで肉の味がぼんボコぼんボコ大爆発!!

その上に乗っかったトマトがまたい~い仕事してまして。

冷た~いのですよ、みずみずしい~のですよ、気持ちいい~のですよ。

重い肉ジュースの中にびゃっと噴き出す水気がたまらなく爽快!

そしてチーズね。

ねと~と伸びて、素朴なミルクの風味をふうわ~と膨らませて。

ビッグサイズの肉の味に柔らかな甘みを乗せる。

フライドポテト。

外皮は極薄、揚げたてなのでサクサク。

キメ細かな破砕感がなんとも軽快。

中の身はしっとりふかふか。

ほっくりとしたじゃがいもの風味が実に優しく、クリーム化するに従って甘みを増していき、その甘みを程よい塩気がピリッと引き締める。

1本1本が抜群の食べ応え!

オーガニックコーラ。

ビター。

ギッリギリにビター。

コカ・コーラやペプシのコーラとは全く違う、イメージ的には薬のような味。

植物的な香気がさーっと抜けて、後味に「根」由来の苦みがぎり~っと残って。

ジャンク感ゼロ。

ただこの薬湯みたいな味が、意外と肉どばどばのバーガーとマッチしてまして。

肉汁や油でベタついた口の中をすぱっとリセットし、次のひと口に向けて舌の感度を生き生きと蘇らせる。

重くなった胃もシャキッとリフレッシュ。

もりもり食べて食べて食べまくって。

肉まみれの感動を涙流しながら(?)堪能して。

最後は包み紙に残ったソースぺろぺろして。(←!)

完食。

EARTH BURGERの”ベーコンチーズバーガー”。

お肉の爆発的な味とボリュームが楽しめる、ザ・豪快系のバーガーでした。

ごちそうさま!

[参考]

・ベーコンチーズバーガー:1,350円

・フライドポテト(L):300円

・オーガニックコーラ:450円

・セット値引き:-50円

・消費税:205円

EARTH BURGER

住所:石川県金沢市木倉町 2-8

TEL:076-213-5330

尾山神社 東神門◆いくつになってもお肌がキレイな江戸生まれ

2021年04月10日

金沢のシンボルタワー的存在で、観光パンフレットのビジュアルなんかにもたびたび使われる尾山神社の神門。

その神門の陰に隠れてあまり話題に上ることがありませんが、実は裏手にももうひとつカッコイイ門があります。

それが東神門です。

なにしろ裏なのでね。

たまたま通ることはほぼない。

ここにこの門があるって事を知ってる人しか来ない。

しかも最近すぐそばに鼠多門橋なんて派手なモニュメントができちゃったもんだから、さらに人が来ない。

そんな場所にあります。

でも立派なんですよ、これがもー!

どーですか、この堂々たる立ち姿。

まさに威風堂々!!

屋根の形がいいですわな。

滑らかなカーブが美しい唐破風屋根。

いわゆる「唐門」と呼ばれるスタイルの、格式高い門形式です。

そしてぜひじっくり見て欲しいのが軒下のこの彫刻。

龍ですわ、二頭の龍!

雲間に轟々とうねる姿は、まさに天上の神仙世界。

もーーーーーーシビれるカッコよさ!!

その下には荒れ狂う波。

ざっぱーーん!!と激しくぶつかり合う水の躍動がただひたすらに迫力満点で。

今にも飲み込まれそうなエネルギー感!

この門、なんでこんなに気合入ってるのかと言うと、前田の殿様の肝煎りだったからです。

かつてはここじゃなく金沢城内、それも心臓部とも言える二の丸に建っていて、訪れる者に威光と威厳をガーン!と見せつける、そんな門だったのです。

だから美麗感ハンパないんですね。

ちなみにここが現在の金沢城二の丸。

だだっ広い空き地になってますが、かつてこの場所は加賀藩の政務を司る、現代で言えば官庁舎が並ぶ場所でした。

それが明治期の火事で全て消失、ご覧の通りただの広場になってしまいました。

当時のままの姿で残っていればウン十億円レベルの貴重な文化遺産だったんですけどね。

なおこの二の丸、現在復元に向けて着々とプロジェクトが進んでいます。

残されている文書や絵図を参考に、あーでもないこーでもないと細かく分析中。

どんなものが出来上がるのかは数年先のお楽しみ。

そんなすっげー所にあったすっげー門が、何で今尾山神社の裏にあるのかと言うと、ちょっとごちゃごちゃした経緯があります。

順を追って説明しましょう。

まず明治3年に招魂社って神社ができました。

場所は城から車で5分くらいの所にある、卯辰山(うたつやま)の中腹。

そこの神門としてこの門が持って行かれたのです。

ところがその招魂社が昭和10年に引っ越してしまい、一旦はそのまま取り残される形になります。

それが文化財保護のためですかね、昭和38年になって尾山神社が引き取ることになり、再び移築されました。

以来、この場所にひっそりと立ち続けているのです。

ただそうすると招魂社引っ越し後から尾山神社移築までに28年の空白がある訳で、その間はずっとほったらかしにされていた事になります。

その割には痛みがそれほど激しくないのですが、木造建築ってメンテナンスなしでそんなに持つモンなんですかね?

ちなみにもうひとつ、同じような経緯をたどった建物があります。

それがこちら、中村神社の拝殿。

この拝殿、元々は金沢城二の丸にあった能舞台でした。

それが尾山神社の東神門と同じく招魂社に引っ張って行かれて、拝殿に転用。

その後招魂社の引っ越しでやっぱり置き去りにされて、しばらく放置。

やがて東神門の移築から2年遅れて昭和40年、中村神社へと移され、今も現役として活用されています。

ただこの拝殿、中に入って天井を見ると分かりますが、かなり雨漏りの跡が見られます。

やっぱり30年近くもほったらかしにされると相当痛むんですね。

なので尾山神社の東神門も同じくらい痛んでいるはずなのですが、見た感じそこまでのボロボロ感はありません。

よほど上手く修繕してあるのでしょう。

尾山神社の裏手にある東神門。

正面を飾る神門に比べてサイズも派手さもないですが、でもい~い門です。

せっかく神社まで来たのなら、忘れずに裏までしっかりと見学していって下さい。

余力のある人は中村神社も合わせてどうぞ。

徒歩で15分程のところにあります。

あちらの拝殿も味があってい~いですよ!

摩利支天山 宝泉寺 本堂に飾られている天狗のお面は誰のもの?

2021年04月07日

金沢の観光名所と言えば真っ先に名前の挙がるひがし茶屋街。

そのひがし茶屋街の奥、ちょっと急な坂道を登ったところにあるのが宝泉寺(ほうせんじ)です。

こちらのご本尊である摩利支天やお寺建立の経緯などについては、既に以前の記事で紹介しているのでそちらをご参照ください。

今回は寺内の様子について見ていきます。

まずは本堂左。

いきなりビビッと目に突き刺さる赤鳥居×赤鳥居×赤鳥居×赤鳥居。

その先に続くお堂も赤。

「赤」とくれば当然アレですな、アレ。

お稲荷さん。

お堂の入口には「鎮守堂」のお札が下げられてますが、どこから見てもお稲荷さんのお堂です。

ちょっと中を覗いてみましょう。

奥にキツネがいますね。

天井につるされた提灯には「正一位稲荷大明神」の文字。

バンバンにお稲荷さんです。

建物はまだ新しいので、比較的最近建てられたものでしょう。

10年か、まあ20年は経ってないですね。

もう50年くらいすれば建材や塗装に疲労感が出て、なんとな~く貫禄が備わってくるでしょう。

今はまだちょっとピカピカすぎて軽いですね。

そしてこのお稲荷さんを横目に奥へと進むと、心臓部である本堂が見えてきます。

大振りな入母屋屋根に、滑らかなカーブを描く唐破風の向拝が美しいお堂。

なのですが。

画面的に木が邪魔だ(笑)。

もうちょっと寄ってみます。

イイ~ですなこのマスク♪

前面にガシッと張り出した2本の向拝柱。

太くて重量感があって、押し迫るような威圧。

その上に渡された虹梁(こうりょう・横に渡した木)もずっしりと太く、存在感満点。

両端の木鼻部分には猛々しいバクの彫刻がガシリ。

バクには参拝者の煩悩や仏敵である邪鬼を食うという意味合いがあります。

神社で言えば狛犬のような存在。

だから悪いヤツはこの下を通ることができません。

おかげでわたしも通れません。(←?)

もうひとつ見て欲しいのがこの部分。

「摩利支天」と揮毫(きごう)された扁額の左右にあるお面です。

見ての通り天狗のお面。

なんで天狗なの?って感じなのですが、この天狗、後でもう1回出てきます。

今はとりあえず、あーこのお寺、なんか天狗祀ってんだな~、くらいに記憶しといてください。

本堂前にはこんな石仏が置かれています。

摩利支天像。

摩利支天は陽炎(かげろう)の神で、陽炎ゆえに実体がなく、隠形・迅速・不可触の象徴とされてきました。

その摩利支天がこのお寺のご本尊なのです。

ただ残念ながら秘仏として御開帳されていないため、代わりにここに石仏を置いて摩利支天アピールをしているのです。

でもまあ代理とは言え、この石仏、いい感じですよね。

ゆったりとした衣をまとい、足はリラックスした遊戯坐(ゆげざ)に組み、座ははっきり判別できませんが恐らく岩座。

頭には宝冠を頂いて、口元にうっすらとしたアルカイックスマイルを浮かべ、静かにこちらを見下ろしています。

う~ん守ってもらえそう♪

わたし悪いヤツだけど。(←??)

そしてこちらが宝泉寺ご自慢の五本松。

幹が5方向に分かれ、まるで5本の松が生えているかのような姿形からそう名付けられています。

その異形から、かつてはこの松の上に天狗が住んでいると言い伝えられていたそうです。

ここで思い出して欲しいのが、先ほど見た本堂の天狗のお面。

あの天狗面は、この五本松の天狗に由来しているのです。

何気にアッチとコッチが天狗で繋がってんですね。

最後に見て欲しいのがこの眺め。

有名な宝泉寺の絶景です。

絶景とは言っても、金沢の田舎臭い町並みがもそ~っと見えるだけなんですけどね。

この宝泉寺は卯辰山の中腹、つまり傾斜地のヘリに建っているような格好になっています。

なので高台になっていて、ものすごーく見通しがいいのですよ。

ここから見渡すと見える見える、はるか先まですかーっと見える。

かつて芥川龍之介がここを訪れた際、この眺めを「金沢一の大絶景」と称賛したそうです。

実際気持ちいいですよ。

高台ゆえに吹き抜ける風が心地良くて。

宝泉寺に行った時は、ここは必ずチェックしてってください。

不思議な神秘感に包まれたお寺、宝泉寺。

この幽玄な空気は摩利支天が作っているのか、天狗が作っているのか、あるいは高台という立地が作っているのか。

ひとつひとつじっくり解釈しながら、自分なりに探ってみてください。

この宝泉寺の奥をもうちょっと進むと、蓮如上人の像があります。

こちらも立派!

歩いて1分ほどなので、ぜひ合わせて参拝してみてください。

旧司祭館 金沢と不思議な縁で繋がっている明治建築の遺構

2021年04月05日

旧開智学校校舎のすぐ隣に、テイストはかなり違いますが、もう1棟の西洋建築があります。

旧司祭館です。

建造は明治22年。

フランス人神父のオーギュスタン・クレマンが、司祭の住居として建てました。

以来100年近くに渡り、カトリック宣教師達の活動拠点として使われたそうです。

基壇はレンガ製。

よく見るとレンガの積み方、長い方と短い方が1列ごとに変えられているのが分かります。

これは「イギリス積み」と呼ばれるもので、いくつかあるレンガ積みのパターンのひとつです。

でもこの建物はフランス人が建てたもの。

建てたのはフランス人なのに、積み方はイギリス式。

う~~~ん、ややこしい・・・・。

別に積み方の名称と作る人の国籍は全然関係ないんだけど(笑)。

何気に換気の穴がきれいなアーチ構造になってますね。

西洋の石積み建築でよく見る形。

ん~~~ヨーロピアン♪

外壁は下見板張り。

これは日本の伝統建築でもよく見られる張り方ですが、この場合は別に和風に仕立てたって訳じゃなく、アメリカ開拓時代のコロニアン・スタイルのやり方を持ってきてるんだそうで。

その象徴がバルコニー。

この「下見板張り」+「バルコニー」ってのがコロニアン・スタイルのひとつの典型パターンで、確かに西部劇の映画の中なんかでよく見掛ける構造です。

ちなみにこれとよく似た建物が金沢にもあります。

それがこちら、ウィン館。

アメリカ人宣教師トマス・ウィンが明治21年に建てた建物です。

やっぱり壁は下見板張り、前面にバルコニーを備えた、コロニアン・スタイルとなっています。

用途も旧司祭館と同じで、外国からやって来た聖職者の宿舎として使用されていました。

ちなみに旧司祭館を建てたオーギュスタン・クレマンや、ここを拠点に活動をしていたギュスターヴ・セスランは一時期金沢にいた事があります。

その時にはもうウィン館があったので、滞在中はここで過ごしていたかもしれません。

長野と金沢を繋ぐ不思議な縁です。

話を戻して、旧司祭館。

建物の形はほぼ正方形になっていて、1階はお風呂を含めて5部屋、2階には4部屋が備えられています。

残念ながらここに人が住んでいた頃の調度品等はほぼ残っておらず、ここが寝室、ここが食堂といった案内があるだけ。

もう少し当時を感じられる生活臭があったらいいんですけどね。

そんな数少ないかつての生活の痕跡のひとつがこちら、マントルピース(暖炉)。

カッコイイ~じゃないですか~♪

わたしね、居間にマントルピースのある家にものすごく憧れがあるのですよ。

パチパチと薪を燃やしながら、ロックチェアなんかに揺られて、ゆったりと時間を過ごす。

イカス~~~!!!

ま、ここの場合は別に贅沢趣味のためにあった訳じゃなくて、純粋に暖を取るための設備だったんですけどね。

マントルピースの蓋を開けると中はこんな感じ。

意外と狭い。

これだとそんなに豪快に薪を突っ込めませんわね。

チョロチョロと燃やすのが精いっぱい。

まあそれでも長野の冬は厳しいですからね。

こうやって細々と火を焚くだけでも、全然暖かさが違ったのでしょう。

こちらは窓。

いかにも西洋建築的な縦長の形状。

窓+鎧戸のボロっちい二段構成がシブいですわね~♪

ところで突然ですが、なんで日本の窓は横長が多く、西洋の窓は縦長が多いかご存知でしょうか?

その理由は構造にありまして、日本の建物ってのは「柱」で全体を支えているのですよ。

なので壁に窓や出入口としての穴を大きく空けても全然問題ないのです。

でも西洋の石積み建築は「壁」で支える構造になっているんですね。

なのでその壁に窓や出入り口の穴を空けちゃうと、一気に強度が落ちるんです。

だから縦長にしたり、上部をアーチ構造にしたりして、できるだけ壁の強度を落とさないようにしているんですね。

最後にバルコニー。

外枠全面にがっちりガラスがはめ込まれています。

このガラス、なんでも後付けなんだそうで。

コロニアン・スタイルでバルコニー作ったのはいいんだけど、いざ使ってみたら寒い!寒い!

長野の風、ハンパねー!って事で、ガラスで覆ってふさいだんだとか。

フランス人よ。

日本の冬をナメんじゃねー!!(←なぜ自慢?)

明治期のレトロ感をむんむんに今に残す旧司祭館。

まー素敵ですわ。

お隣の旧開智学校校舎まで来る機会があれば、こちらも忘れずに訪問していってください。

そしてもし金沢に来ることがあれば、ウィン館もぜひ見て行って下さい。

同じような時期に建てられた同じような建物。

色んな共通項があって、比較しながら眺めると楽しいですよ~!

関連タグ >> 古建築

旧開智学校校舎 西洋建築と日本建築のチグハグなドッキングにハートどきゅん!

2021年04月03日

明治~大正頃に日本中で流行った擬洋風建築。

その遺構のひとつがこの旧開智学校校舎です。

建てられたのは明治9年で、元々はその名の通り学校(小学校)でした。

設計したのは立石清重(たていし せいじゅう)という幕末生まれの大工さんで、親父さんも大工の棟梁だったそうです。

建築に当たっては東京の開成学校や山梨の日川学校、琢美学校などを参考にしたと言われています。

これが色々なエッセンスが詰まってましてね。

面白いんですわ~♪

ひとつひとつ見て行きましょう。

まずは前庭。

ガッチガチの西洋型の整形式庭園。

日本庭園ってのは自然を取り込み、自然を模すってのが基本思想なのですが、西洋式は逆。

「人工的」「人工的」「人工的」、徹底的に「人工的」なビジュアルに仕上げます。

その長たるのがシンメトリー(左右対称)。

この庭も完全なシンメトリーとまではいきませんが、自然界にはない直線と直角でビシビシ構成された「人工的」なアウトラインになっています。

そしてこの建物の最もシンボリックなポイントが、この「正面入り口」→「バルコニー」→「八角塔」とつながる縦のライン。

西洋?和風?どっちよ?と思わずツッコミを入れずにはいられない、不思議なフュージョンが成立しています。

まず目につくのが虹梁上の白い龍の彫刻。

これ、がっつり寺院建築のデコレーション。

その上にはバルコニー。

日本建築にはない、バリバリ西洋の構造。

ところがその欄干に施されているデコレーションは、寺院建築によく用いられる雲形紋様。

その上に続く「開智学校」の看板両脇にはザ・キリスト教なエンジェルを配し、でもそこに寺院建築様式の唐破風屋根をかぶせる。

どーなってんのよ、もー??(笑)

八角塔ってのも微妙ですよね。

確かに西洋建築、特にお城なんかにこの形の塔がよくあります。

でも日本の寺院建築にも八角形のお堂(八角堂)ってのがありますし。

どっちを意識したものなのかが、かなりあいまい。

さらにパーツごとのデザインもやっぱり西洋・和様入り乱れてて、天頂のファイニアル(避雷針みたいなやつ)と風見鶏は明らかな西洋式。

その下のアーチ窓や扉、レンガ壁も西洋式。

でも欄干の唐草模様や擬宝珠はバリバリの日本の寺院建築の様式。

完全なるカオスですわ。

あと面白いのがこの外壁の角部分。

これはコーナーストーンと呼ばれるもので、西洋建築の仕立て。

なのですが。

これフェイクなんだそうです。

そもそもコーナー「ストーン」って名前から分かる通り、これって本来石積み建築の装飾なのですよ。

でもこの建物は木造。

ですので石なんてどこにも使われておらず、壁の上に漆喰をごてごてに盛り塗って無理やりそんな感じに見せかけて作ってあるんだそうです。

ダマされちゃ~ダメよ(笑)。

ちなみに先述の八角塔下部のレンガも、これと同じ手法でフェイクしてあるそうです。

中は超~~~レトロな世界。

板張りの床に、白漆喰の壁。

天井は紙貼り。

黄色い光を放つ照明の照り返しがあやふやで、なんか情緒感いっぱい。

この構造はガチガチの西洋式ですね。

日本家屋は部屋と部屋の間を襖で仕切る程度にして境界をあいまいにしますが、西洋はひと部屋ひと部屋を壁でがっちりふさいでクローズしちゃいます。

そもそも建物の目的が学校ですんでね、この構造の方が合理的だったのでしょう。

元教室だった部屋は現在展示室となっており、当時の教室風景を再現したり、かつての学校の様子・資料なんかが展示されています。

いいですわね、こうして昔の机や椅子なんかがそのまま残ってるってのは。

過去の姿がハッキリとイメージできる。

何でもポイポイ捨てちゃダメですね。

金沢にも「金沢くらしの博物館」って昔の校舎が残ってんですけど、当時の机と椅子は一組しかないんですよ。

なので教室を再現してもこんな感じ。

ご覧の通り机と椅子は全部復元で新調して、しかも内装まできれ~にリフレッシュ。

なので時代感ぶっ飛んじゃってて、全然昔っぽくない。

実に寂しい。

これと比べると全然説得力が違いますね、ホンモノは。

当時の空気の匂いまで伝わって来るようです。

二階に上がるとこんな部屋があります。

「明治天皇御座所」。

ここ何かって言うと、明治13年に天皇陛下が巡幸した際、休憩を取った部屋だそうです。

なのでここだけ畳敷きで赤カーペットまで敷かれています。

ここでちょっと注目して欲しいのが奥にあるもうひとつの部屋。

床面が1段底上げてあるのが分かりますね?

これは「上々段の間」と呼ばれる、江戸時代なら将軍とか天皇クラスにしか許されなかった超最上級の格式を表す造りです。

天皇陛下がいらっしゃるという事で、急遽リフォームしてしつらえたんでしょうね。

さらに廊下を進むと、右手に長細く区切られた大きなスペースが現れます。

講堂です。

館内ではここがスペース的に一番広く、恐らく集会や特別な催しなんかが行われる場所だったのでしょう。

この講堂、よーく見ると、壁際にステンドグラスの窓が1ヵ所あります。。

この部分、実は最初の方で見たバルコニーの背面部分に当たります。

え?窓から出入りすんの?変じゃね?不便じゃね?と思われるでしょう。

そう、実際変なのです、不便なのです。

バルコニーに出るにはこの窓を開けて、よっこらしょっとまたいで行き来しなければならないのです。

なんでこんな妙な構造になっているのかは謎。

恐らくあのバルコニー、機能的な目的があって付けたものではなく、あくまで装飾的なものとして設置されたものなのでしょう。

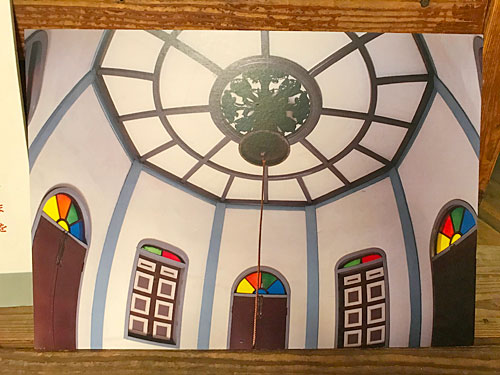

そしてこちらが屋根上にある八角塔の内部・・・の写真の画像。

残念ながら八角塔内部には入れません。

一番行ってみたい所なんですけどね。

コッソリ行こうと思っても、入り口のドアには鍵が掛かっています。

完全シャットアウト状態。

鍵開けの技術のある人のみ、挑戦してみてください。(←ダメです)

明治レトロの気分が思いっ切り味わえる旧開智学校校舎。

和風なのか?洋風なのか?

重箱の隅を突くような気分で、どうぞツッコミまくってください。

もー果てしなく楽しいですよ!

次回は隣にある旧司祭館を見て行きます。

こちらもレトロムードいっぱい。

しかも金沢との不思議な縁なんかもあって、興味深いですよ~。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()