彦根城 西の丸 ここにも残る江戸期のシッブ~~~い建物

2021年04月24日

彦根城レポート、いよいよ最終回。

今回は天守の裏側にある西の丸を中心にレポートします。

一般的にお城において「~丸」って名の付くところは、曲輪(くるわ)と呼ばれる広場です。

なので当然ここも曲輪。

お城の西側にあるから西の丸・・・と言いたいけど、ここなぜか位置的には北側になります。

お城全体から見てもどちらかと言えば北寄り。

でも名前は西の丸。

なんでやろ?

そんな北にあるのになぜか西の丸の北側に櫓があります。

その名も「西の丸三重櫓」。

形としてはご覧の通り1階建ての多門櫓がL字状にドッキングしていて、その接点に3階櫓が建っています。

シンプルですな。

直前に見た天守閣が派手派手仕様だっただけに、余計にシンプル。

まあこれが普通なんだけどね。

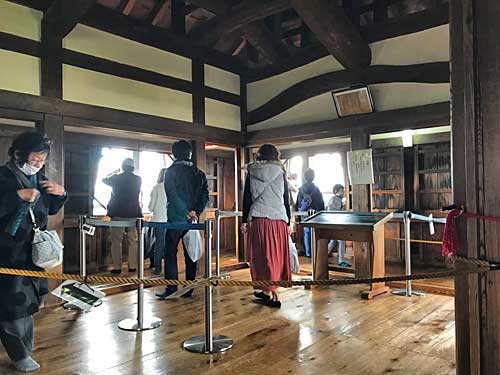

こちら見学可能になっていて、内部に自由に入れます。

人気の天守閣と違って、土日でもまず順番待ちは発生しないのでとってもお気楽。

都合のいいタイミングでするっとお入りください。

中は太い柱と梁がずどーん!ずどーん!

いかつさ満点、圧巻の迫力です。

いいですわな、このエネルギー感あふれる造り。

いつ敵が攻めてきても絶対守り通してやるぞー、みたいな熱がみっちりこもってて。

なんか見てるだけで汗が出てきそうです。

で、中に入ったらちょっと探して欲しいものがあるのですわ。

それがこれ。

なぜか色の違う部材がジョイントされている梁。

明らかに一方は新しく、一方は古い。

これなんでこんなことになってるのかと言うと、一度大修築されているからです。

記録によると1853年との事なので江戸時代末期。

その際に大掛かりな修繕が実施され、実に8割近くの部材が新しいものと取り替えられたそうです。

その痕跡がコレなんですね。

木造建築はこうして部材を交換しながらメンテナスを続けることで数百年、時には1000年以上ももたせる事ができます。

世界最古の木造建築と言われる法隆寺も、こうやって現在まで形を保ってきたんですよ。

もうひとつ見て欲しいのが壁。

L字型になっている多門櫓の入口側と奥とで全然壁の質感が違います。

入口側は新しくきれいで、奥は黒ずんでボロボロ。

これもメンテナンスの跡ですね。

ただこっちのメンテナンスは比較的新しいようで、恐らくここ数十年の間のものでしょう。

なんで半分しか塗り直ししなかったのかは謎ですが。

2階の様子です。

こちらの壁は修繕されていなくて、真っ黒ボロボロ。

スゴイでしょ、違い?

これが歴史の味ってヤツなんですね。

でもここもいつか持ちこたえられなくなったら修繕しちゃうんでしょうね。

残して欲しいな~いつまでも!

そして3階。

やっぱりボロボロです。

雨漏りの跡なんかもあって、結構な疲労感。

ここでちょっと窓の外を見てみてください。

かなりの高度。

櫓自体が3階建てで高さがあるのに、その下はさらに10メートルの高石垣になっているので、ものすごく見渡しが良くなっています。

これね、敵を見張るためにこうなっているのです。

高い所から見下ろすことで敵の布陣を確認し、同時に攻撃に備えるのです。

つまり守りのための司令塔ですね。

櫓を出たら建物の脇に道があり、そこを進むと木造の橋が現れます。

そしてこの橋の下、見下ろすとごっそーっと深い溝になっています。

この眺め、どこかで見た覚えありませんか?

そう前々回の記事で見た、天秤櫓前の大堀切です。

この溝ももちろん堀切で、人工的に掘り抜かれたものです。

城作るために山の形変えちゃうんですからね。

スゴイですわね!

その堀切の先にあるのが出廓(でぐるわ)。

西の丸三重櫓前を守る最前線基地です。

この下は通路になっていて、攻めて来る敵を上から見下ろせる形になっています。

そこを鉄砲や弓矢でババーン!と迎撃するんですね。

攻め手にしてみれば雨ですわ雨、攻撃の雨。

たまったモンじゃありませんわね!

そんな恐怖の道を降りて行くと城の外周路に出ます。

そこを右折して進むと、その先は黒門出口。

ゴール!!

ここをこのまま直進して右の坂道を登ると、再び西の丸に出られます。

彦根城もう一周!って元気のある人は、そちらのルートをご利用ください。

とりあえず今回の記事はここで終わりです。

国宝天守閣を擁する、天下の名城彦根城。

長々と5回に渡ってお届けしてきましたがいかがだったでしょうか?

実はこれでもまだ紹介し切れていないエリアが残っています。

その部分についてはいずれまた機会を改めて。

さあ、次はぜひご自身の目と足で彦根城の楽しさを思いっ切り楽しみに来てください。

何回来ても飽きない、素晴らしいお城ですよ。

ひこにゃんも待ってますからね~~!

にゃん♪

彦根城 天守閣 国宝を愛せない人は入らないでください

2021年04月21日

さーいよいよ天守閣です!

彦根城のシンボル!

カッコイーですなーやっぱ。

破風のバラエティと凝縮感が圧巻!!

破風ってのは飾り屋根の事なんですけどね。

切妻破風・入母屋破風・千鳥破風・唐破風っていう4種類の破風がぎゅーぎゅーに詰め込まれてんですよ。

しかもその組み合わせとプロポーションのバランスが抜群で、美観ハンパない!

見る角度を変えても素敵!

ホントこの天守、どの位置から見ても絵になるんですよね~。

特に唐破風下の金の飾りがいいですね。

黒と白の中に静かに沈む金が、何とも言えない荘厳さを引き出して、重さの中に流麗可憐な緊張感を走らせる。

ほんのわずかな装飾なんだけど、でもこのわずかな金が天守としての威厳をぐっと高めています。

そして一転、この石垣の荒々しさ。

上にそびえる天守の美しさとは対極にあるような荒さです。

天守ってのはそもそもが戦闘要塞ですからね。

ナンボ美しくてもダメなんですよ。

同時に強くもないと。

そんな「強さ」の表現がこの石垣。

頑強な武骨さで、天守の脚をガッチリと支えます。

で、いよいよ入場となるのですが、あれ?入口変わったのね?

以前は確か横の多門櫓の方から入る形になってたはずなんだけど。

コロナのせいかな?

とりあえず入場。

靴を脱いで中へと進みます。

いきなりカッコエーわー、この鉄扉!

表面はごってごてにコーティングされた黒!

スペシャル過ぎますやん!

繰り返しますが天守の役目は戦闘要塞ですからね。

こうして入口を強力に頑強に固めるのです。

それこそアリ1匹の侵入も許さない程に。

そして1階へ。

いいですわね~、木の色が。

深い深~い茶。

それも艶やかな飴色が入った茶。

時間だけが生み出せる、奥の深~い色。

ちなみに金沢城の五十間長屋はこんな感じ。

平成に復元されたものなので、つやつやピッカピカ。

これはこれでいいんですよ。

別に否定する訳じゃないんです。

でもやっぱ重みがないですよね、新しいと。

それに比べてこの彦根城天守の色の深み。

400年も経ってると貫禄が違いますわ。

息を飲む重厚さです。

ここでちょっとチェックしといて欲しいのが、梁の太さ。

70~80センチくらいありますかね?

極太です。

とりあえずここでは1階の梁は太くて頑丈だった。

これを頭に入れておいてください。

続いて2階です。

この天守は層塔型なので、上に行くにつれて面積が減っていきます。

なので全体に1階より一回り狭め。

ただ天井が高いのと窓が多いためか、それほどの圧迫感は受けません。

外側壁面には引き違い戸があります。

この戸の先は破風の内部に繋がっています。

戦闘時はこのスペースから敵を迎撃するのです。

ただ残念ながら戸には鍵が掛けられていて、中の様子は分かりません。

どんな感じなんですかね?

多分大人2人入れるか入れないかくらいの広さだと思うのですが。

柱や戸には多くの傷。

よく見るとそのどさくさには落書きも。

誰やこんなトコに落書きしたの?

冗談でもやったらイカンやろ。

特に「堀口智世」と「若林慎三」!

フルネームで名前刻んでくなよ!(笑)

そして最上階の3階。

ついにやって来ましたわ、てっぺんまで!

またひと回り狭くなりますが、それでも2部屋確保されています。

別に広さなんかどうでもいいけどね。

さすが最上階、眺めがもーーー爽快!!

眼下に彦根の街や琵琶湖がざーーー!!!

圧倒的な優越感です!

わたしミスター猿なんでね。

高いトコ大好きなんですわ。

こうして天守から見下ろす景色、もー最高ですッッッ!!

落書き。

だからやめろって、こういうの。

誰だよ山梨の山下って?

それに竹内、山田、小山、イトウ。

お前らまとめて腹を切れ!

んで、ここで見上げて欲しいのです上を。

分かります?梁が細くなっているのが?

1階で見た梁ではぶっとい頑丈な木が使われていましたが、3階では半分くらいの細さ。

見た目もぐんにゃりしてて強度なさそう。

でも別にいいのです、これで。

ちょっと考えれば分かると思いますが、下の部材は上からかかる重量を全部支えなければいけないので、それ相応の強度が必要なんですね。

だから当然太くて頑丈な物が使われます。

それに比べて上は自分の重さだけを支えればいいから、軽い部材で十分。

その差がこうして梁の太さや質の違いに出てるんですね。

以上、彦根城天守閣のレポートでした。

素敵です。

素晴らしいです。

感動です。

この空間にいられるという喜び。

これだけは現場に実際立ってみないと分かりません。

まだ彦根城に来たことないって人、来て絶対損はしませんから、ぜひ一度はお越しください。

そして国宝の古建築の味、思いっ切り堪能していって下さい。

でも落書きはダメだぞ!(←?)

次回は天守の裏側にある西の丸のレポートです。

天守の後なのでちょっと地味かもしれませんが、ここもここでなかなか面白いエリアですよ!

彦根城 太鼓門櫓~本丸 ついに登場!ひこにゃん!

2021年04月19日

彦根城レポート、前回は天秤櫓までをお届けしました。

今回はさらにその先へと進みます。

天秤櫓の門を抜けると、道は左に折れ、緩やかな坂道となります。

その途中にあるのがこの「時報鐘」。

鐘楼ですね。

ここでは毎日5回、スタッフの人がゴーンゴーンと鐘を突きます。

ここで思い出して欲しいのが、前回記事の鐘の丸の話。

かつてあそこに鐘楼があったけど、後に移設したって話しましたよね?

その移設先ってのがここなのです。

ただあったものをそのまま移したかって言うとそうでもないらしく、この時鐘が新調されています。

しかもその際、音を美しくするために大量の小判を一緒にぶち込んで鋳造したんだとか。

ホントかな?

本当だとしても、絶対意味ないよな(笑)。

その先にあるのが、本丸への最後のバリケードとなる太鼓門です。

その名の通り、かつては太鼓があったらしいです。

門の前はガッツリ枡形(ますがた・クランク)。

敵はここで一旦足止めされ、その間に3方向から雨のような攻撃を浴びる構造となっています。

攻め手にすれば地獄ですな!

門の脇にはお決まりの鏡石。

城主の権威を見せつけるための石ですね。

これがデカけりゃデカいほどスッゲー!って事になります。

でもここのは比較的おとなしめですね。

もっとデカい石を据えてる城なんてゴロゴロあるし。

例えばこちらは富山城の鉄門(くろがねもん)の石垣。

ひときわサイズの大きな石が鏡石です。

これ、デカいですよ。

軽く大人の身長くらいはあります。

トラックもクレーンもない江戸時代にこんなのどうやって運んだんでしょうかね?

やっぱ根性ですかね?(※根性では無理)

さらに変わってるのが裏側からのこの眺め。

上部に吹きさらしの廊下があります。

裏側なんでそんなに防御は意識しなくてもいいんですけどね。

それでも廊下ってのは珍しい。

何の意図があってこうなってるのかは不明で、一説には太鼓の音が通りやすいようにとも言われていますが、やや決定力不足。

未だ真相は謎のままです。

こちらは門の下からの眺め。

粗く成形された木材が縦横にビシッ!

よく見ると使ってる木がバラバラですね。

明らかな使い回しの寄せ集め。

この時代、材木ってのはものすごく貴重品でした。

新材なんか調達しようとすると、めちゃめちゃコストがかかったんですね。

なのでこうやって他から引っ張ってきた部材を使い回して使用したのです。

この門は他の城からの移築と言われていますが、多分移築前には既にこんな状態だったのでしょう。

そしていよいよ本丸です。

本丸とは城の中心となる広場。

もちろん天守もあります。

やっぱ天守があると締まりますわね~空気が。

貫禄ハンパない!

ホント天守のあるお城ってうらやましい。

金沢城にも天守閣欲しかったーーー!!!

とりあえず天守は後にしてそのままスタスタ進むと、端っこにちょっとした広場が見えてきます。

こちらは「着見台(つきみだい)」と呼ばれる場所。

かつて着見櫓という2階建ての櫓が建っていて、明治時代まではあったそうなのですが、取り壊されてしまって今はご覧の通りガランと広場があるだけ。

残念!

でもここからの眺めが爽快でしてね。

高台になってて、一面ぱーっと見渡せます。

特に天気のいい日は最高ですよ!

そして何と言っても本丸最高の目玉と言えば、そうコレです。

ひこにゃんワンマンショー!!

毎日13:30になると現れます。

くまモン・ふなっしーと並ぶ、ゆるキャラビッグスリーの一角、ひこにゃん。

その雄姿(?)がここで見られるのです!

はい登場、ひこにゃ~~~ん♪♪♪

なんだよ、この心くすぐっちゃうポーズ?

刺激的過ぎだろ!?

おぢさん、思わず鼻血出そうだよ!

着ぐるみだから結構でっけーのに愛らしいって、これどういうコトよ?

ひこにゃん、ハートに刺さり過ぎだろ!

とか思って写真撮りまくって家帰って確認したらすげー枚数になってました。

アホだな、わし(笑)。

ご覧ください、この人だかり。

この日は平日だったので、これでもまだ少ない方。

休日なんかだともっとうじゃうじゃ集まります。

うーん。

アホってわしだけじゃないんだな(笑)。

はい、今回はここまでです。

次回、ついにクライマックスである天主閣のレポートとなります。

なんたって国宝ですからね。

江戸時代から残る本物の天守閣ですからね。

空気が違う、威厳が違う。

その辺りの雰囲気まで伝わるよう、レポートバリバリ頑張ります。

彦根城 天秤櫓 江戸期の古建築の美しさに惚れ♪

2021年04月17日

彦根城レポート、前回は佐和口多聞櫓から入場ゲートをくぐる所までを見てきました。

今回はその先に進みます。

いきなり見えてくるのがこの橋。

はるか頭上ににょきっと架けられています。

でもまず見て欲しいのは、その下。

上に橋が架かっているので下は当然くぼんでいるのですが、このくぼみ、人工です。

これは「堀切(ほりきり)」と呼ばれる構造で、お城ではよく見かける防衛施設です。

通常お城には「~の丸」って名前の曲輪(くるわ・広場)がいくつかあって、その曲輪に味方の兵を駐屯させます。

ただこの曲輪が一旦敵の手に落ちてしまうと、今度は逆に敵兵の駐屯基地として使われてしまいます。

そうなった時、そこを拠点に一気に押し寄せられないよう、曲輪と曲輪を繋ぐ通路にあらかじめ溝を掘って遮断しておくのです。

その溝が堀切です。

こちらは堀切斜面の石垣ですが、ここにちょっと面白いものがあります。

分かりますかね、右と左で石垣の感じが微妙~に違うのが?

この石垣、江戸時代に一部積み直しされています。

その積み直した部分が左、触っていない部分が右です。

古い右側は隙間が多くて見た目が荒っぽいのに対し、新しい左側は隙間が少なく面取りもピシっと揃っています。

この違いは石垣の構築技術の進歩の違いなんですね。

こういう例、他のお城でもチョコチョコ見られます。

例えば金沢城ではこんな感じ。

この石垣はいもり堀付近の細い道から登城する途中で見られるものなのですが、なんとなーく右と左とで石の感じが違うのが分かるでしょうか?

これも築造年代の違いによるものです。

右は1600年頃、左は1600年代中頃に積まれたもので、曲輪拡張のためにこんな形で継ぎ足されました。

なので古い方の右側はやや造りが荒くなっています。

石垣って細かく見て行くと色んな表情が詰まってて面白いですよ。

お城を見て回る時はぜひこういった石垣の変化にも注意してみてください。

堀切を登ると先に見た橋に出るのですが、その前に回れ右して、ちょっと逆側を見てみて下さい。

鐘の丸と呼ばれる曲輪があります。

現在はご覧の通り何もない平地ですが、かつては屋敷が建っていたそうです。

「鐘の丸」と言うだけあって鐘楼もあったんだとか。

しかしながら後年、屋敷は江戸に移され、鐘楼は時報鐘へと姿を変えてこの直ぐ近くに新設されました。

なので今はカラッポ。

ちょっと残念。

再び天秤櫓。

堀切をまたぐ橋の先にどーんとそびえています。

なんで天秤櫓と呼ばれるのかと言うと、見れば分かりますよね?

左右対称、なんか見た目が天秤みたいだからです。

とは言え正確には左右対称にはなってないんですけどね。

この天秤櫓、内部を見学できます。

入口は橋を渡った裏側。

進行方向とは逆になりますので、うっかり見落とさないように注意してください。

中はガッツリ江戸時代。

かつての構造がそのまま残されています。

たまらんですわな、この独特の空気♪

ぶっとい梁の武骨な感じ、素っ気ない土壁、てらてらと光る床板。

現代建築が失ってしまった高純度な和様の緊張感みたいなものが、今も生々しく残っています。

屋根下のビジュアルもイケてますね。

古建築でなければ見られない、この美しさ!

梁の材は松ですかね?

がっしりとした堅牢感がもう格別。

その隙間を桁や束がピシピシと小気味よく走って、垂木がずらっと並んで。

眺めてるだけでヨダレが垂れてきそうなくらいの素晴らしさ!

ここに住みてーーっ!(※住めません)

ちょっと壁にも注目。

なんか妙な段差が付いています。

これは鉄砲対策。

鉄砲でガンガンやられても持ちこたえられるよう、こうして壁を厚塗りしてあるのです。

上部を薄くしてあるのは、そこまでは弾が来ないと想定しているため。

こうやって場所によって強度に変化を付ける事で、効率よく防御力を高めているのです。

武者窓の格子にも一工夫。

なんか形が菱型になっています。

こうするとちょうど格子がブラインドのように働いて、外から中が見えにくく、中から外が見えやすくなります。

また中からは広角度な攻撃ができますが、外から飛んできたは弾ははじかれやすくなります。

こんなちょっとした工夫が、攻撃力や防御力を向上させるんですね。

武者窓から覗いた眺めがこちら。

丸見えです。

この状態からバンバンやられたら、そりゃ敵としてはたまりませんわな!

ただ昔ここに架かっていた橋はこんな吹きさらしのものではなく、屋根も壁もあったと言われています。

つまり廊下橋。

廊下橋ってこんなのね。

これは福井城の「御廊下橋」と呼ばれるもの。

橋なのに壁も屋根もあって廊下みたいになっています。

こんなような橋が天秤櫓の前にどーんと架かっていたのです。

この廊下橋、再現して欲しいな~。

ここに廊下橋が架かるとどんな姿になるんですかね?

見てみたい~~!!

彦根城の大きな見所のひとつ、天秤櫓。

面白いです。

ここは本当に面白いです。

どうか訪問の際には外からも中からも、その素晴らしさを思いっ切り体験していってください。

次回はこの先にある太鼓門櫓と本丸を見て行きます。

いよいよ彦根城の心臓部に突入。

ドキドキの血圧上げっぱなしでご覧ください!

彦根城 佐和口多聞櫓~入場口 のっけからいきなり上がるテンションに興奮止まらねー!

2021年04月14日

国宝天守を擁する彦根城。

全国レベルの知名度を誇る、名城中の名城です。

最大の見所は何と言っても天守閣。

ココ来てコレ見てかなきゃ何しに来たの?ってくらい最重要のポイントです。

が、もちろんそれ以外にも見所はいっぱい。

今回から5回に分けて、そんな彦根城の魅力をひとつずつ拾いながら紹介していきます。

まず最初に目にするのがこちら、佐和口多聞櫓。

多門櫓ってのはご覧の通り横方向に長い櫓ですね。

建てられたのは江戸時代。

この多門櫓が何気にクセモノでして、ちょっと画像じゃ写ってませんが、櫓の直下は水堀になっています。

なので先に進むには橋を渡るしかないんですね。

そこをこの多門櫓からバキュバキューン!と狙い撃ちです。

しかも見ての通り横長なので、大勢で橋の一点を集中砲火できます。

ま、全滅ですな。

どうぞ、死んだ気になって渡ってください。(←!)

その右側も多門櫓になっていますが、こちらは鉄筋の復元です。

昭和35年に井伊直弼(いい なおすけ)の没後100年を記念する事業として造られました。

内部は開国記念館として、常時無料開放されています。

ただ入口がちょっと分かりにくくて、裏側にあるのですよ。

うっかりしてると見逃してしまうので、その辺り注意して進んでください。

中には彦根城にまつわる展示物がイロイロ。

修繕の際に交換されたかつての天主閣の鯱瓦なんかも見られます。

特に見て欲しいのがこのジオラマ。

江戸期の彦根城の様子がリアルに再現されています。

これ見ると分かるんですけど、かつての彦根城はすぐそこまで湖の湖岸が来ていました。

つまり水運の利を備えていたんですね。

これによって彦根城は、物流の拠点としても大きく機能していたそうです。

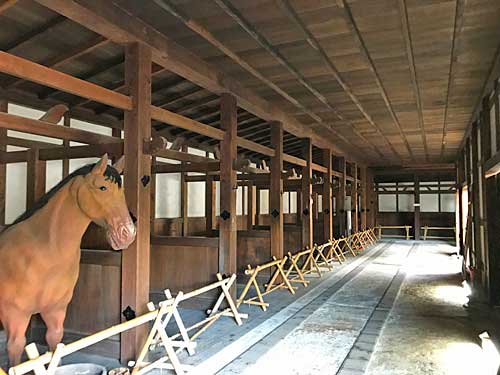

そのまま道なりに進むと左手に見えてくるのがこのL字型の建物。

馬屋です。

こちらも江戸期から残る建物。

用途はもちろん馬小屋ですね。

これほど大きな馬屋が残っているお城は、全国でもここ彦根城だけだそうです。

中はご覧の通り馬を収容するスペースがズラリ。

全部で21頭の馬が繋げるようになっています。

江戸期の建物にしてはなんか妙に新しく見えると思いますが、この馬屋、昭和の解体・修理の際に若干リフォームされています。

今ある馬を繋ぐスペースもその時に付け足されたものです。

どこか現代的な空気を感じるのはそのためなんですね。

そしていよいよその正面が表門です。

堀をまたぐ木造の太鼓橋がどん!

彦根城の中でも最も絵になる場所のひとつです。

ここ来ると気分アガるのですわ~♪

あ~彦根城来たわ~、みたいな。

橋板を踏みしめるゴツゴツって音がまた耳に心地よくて。

うきうきハート爆上げです!

そんなテンション上がりまくりの橋を渡ったら、すかさず左上を見てください。

珍しいものが見られます。

「登り石垣」。

ご覧の通り斜面の上に向かって石垣が伸びています。

これ何のためにあるのかと言うと、敵の横移動を封じるためのものです。

通常石垣ってのは敵を「前」に進ませないためのバリケードですが、この登り石垣は90度発想を変えて「横」。

こうやって敵の横移動をシャットアウトする事で機動性を削ぎ、守備力を上げるんですね。

全国的に見ても非常に珍しい構造です。

右側には彦根城博物館の入口。

こちらでは彦根城や井伊家にまつわる様々な展示が行われています。

このレポートについては記事を改めて。

なおここでは毎日15時にあの「ゆるキャラ」が現れます。

そう、ひこにゃんですね。

ひこにゃんに会いたい~~!!って人は15時を狙って待ち伏せしてください。

受付で入場料を払い、ゲートとくぐるといよいよ彦根城内部。

上へと伸びる階段がぐにゃっと続いています。

この先にあるんですよ~、国宝天守!

と、今回はここまで。

次回はこの先にある天秤櫓を中心に見て行きます。

この天秤櫓、彦根城のオリジナリティがビンビンに楽しめる特異な建物です。

見てて楽しいですよ~!

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()