八幡板屋神社 こんな山奥でまで「アレ」に出会える喜び♪

2021年03月31日

金沢の山地にある湯涌温泉、その途中に小さな、でも金沢の歴史上とっても重要な人を祀った神社があります。

八幡板屋神社です。

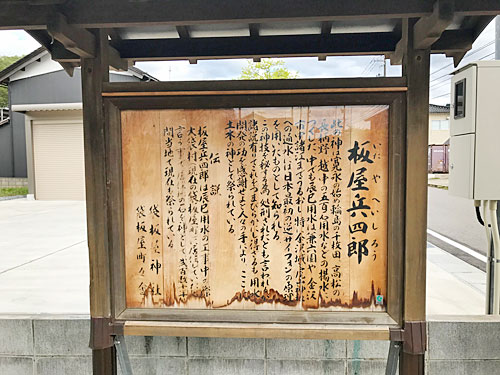

板屋ってのは人の名前で、フルネームは板屋兵四郎(いたや へいしろう)。

江戸時代の人物です。

日本四大用水に数えられる辰巳用水(たつみようすい)を作った偉人です。

この人については不明な点が多く、というか不明だらけで、その生涯のほとんどが分かっていません。

最後は口封じのために暗殺されたとかまで言われています。

さすがに暗殺はないと思うけど。

入口はこんな感じ。

細い道路の途中にぽっと現れます。

何も考えずに車を走らせていると、100%スルーしてしまう地味さ。

ちなみになんでここに神社を建てたのかと言うと、ここからほど近い場所に兵四郎の作った辰巳用水の取水口があるからです。

考えてみればすごいですよね。

こんな山の上から兼六園まで人力で穴掘って溝掘って水路を通したんですからね。

それも重機も何もない江戸時代に。

そりゃもーすさまじい重労働だったでしょうね。

石段を登って一の鳥居を抜けた先がちょっとした広場になっていて、そこで参道は左に折れてまた階段。

その先に二の鳥居が現れて、ようやく社殿。

わざわざ参道を折ったのは、多分神社の建物を辰巳用水上流に向けるためでしょう。

そもそもが辰巳用水を作った人物を崇めるための神社ですからね。

境内に入ると、右側に妙な石が置いてあります。

台座に注連縄が巻かれた、なんかいかにも意味ありげな石。

これは兵四郎が辰巳用水建設中に住んでいた村から持ってきた石。

それがどうした?って感じなんですが。

兵四郎が生前大事にしていた石とか、兵四郎の屋敷にあった石とか、そんなんなら分かりますが、兵四郎が辰巳用水建設中に住んでいた『村』から持ってきた石の一体どこにありがたみがあるのか?

謎?謎??謎???

わたしの中ではこの神社最大のミステリー。

でもこの神社ではこの石を200年以上にも渡って大事に守り続けてきたんだそうで。

うーん・・・。

なにゆえ??

そして社殿です。

バリバリの鉄筋コンクリート造。

いつ頃建てられたものなのかは不明ですが、恐らく昭和後期でしょう。

屋根はシンプルな切妻屋根で、拝殿・幣殿(へいでん)・本殿が一体となった権現造り。

横に回って見てみると分かりますが、建物の床面が奥へ進むに従って高くなっています。

これは神さまを高座に据えるため。

神さまはいつも高い所から我々を見守ってくれているのです。

拝殿内部。

ガラーンとしてて殺風景。

上部に扁額が何点か飾られていますね。

恐らく氏子さんから奉納されたものでしょう。

天井は格天井、最奥に注連縄を張った小さなくぐり口があり、その先にご神体である丸鏡がチラリ。

ここは多分、年に数回村の祭りの時などに使われるスペースなのでしょう。

なので普段は特に出番もなく、扉を閉じてひっそりとお休みしています。

拝殿右横には小さな祠があります。

屋根に厚い苔を乗せ、なんとなく年期漂う石造りの祠。

拝殿が鉄筋コンクリート製なだけにこの古さがひときわ目立ち、レトロ感むんむん。

お、これは江戸時代からずっと残ってきた年代モンなんじゃね~の?とか思って背後をのぞき込んでみると。

まさかのコンクリートブロック。

正面から見た石造りはどうやらハリボテのようです。

なんのフェイントや?(笑)

でもすごーく素敵なものもあります。

アレですわ、アレ。

ザ・金沢の神社を象徴するアレ。

逆立ち狛犬!!

木の枝が邪魔ですみませんね~。

でもちゃんと蹴り上げてますよ、後ろ足。

ぴょこりと逆立ち。

こんな山の中にまで生息している逆立ち狛犬。

小さい神社だからと侮れない。

こんなのに巡り合えるから神社散策はやめられない!

で、見て欲しい所がもう1ヵ所あって、それが台座の部分。

良く見ると何か筒みたいなものでできています。

これ何か分かりますでしょうか?

正解は辰巳用水に使われていた石管です。

恐らく老朽化に伴い新しいものと取り替えられ、その際外したものをここに持ってきたのでしょう。

まあ言ってみれば兵四郎の忘れ形見みたいなモンです。

これこそ間違いなく江戸時代からの遺物。

所々バリッと割れちゃってますが、貴重な歴史の記憶です。

狭くて人気のない小っちゃ~い山奥の神社、八幡板屋神社。

わざわざこんな所まで来る必要あんの?なんて思われるかもしれませんが。

ある!ある!大ありです!

だって狛犬さまが懸命に逆立ちして待ってるんですから!

逆立ち狛犬との出会いは、金沢における神社探訪最大のロマン。

さあ逆立ち狛犬の繰り広げるザ・ワンダフルワールドへ。

レッツゴー♪

中華の丸八 天津飯 街中華のド定番は今日も安定の味

2021年03月29日

この日は松任界隈をぶらぶら。

気付いたらメシの時間になり、さーてドコ行くべっかなと考え、でもこの付近土地勘ないし近場でどこか~、とウロチョロして見付けたのがココ、中華の丸八。

名前の通り中華料理屋さんです。

すかさず入店してカウンターに座り、メニューを物色。

んーー・・・と考え考え、選んだのが”天津飯”。

ガッチガチの鉄板メニューです。

ホント冒険せんのよなー、わたくし(笑)。

それでは典型的な街中華の店、丸八にて。

大盛りサイズの天津飯、もりもり元気に食べたおします。

天津飯。

玉子は厚みやや薄めながら、とろとろ柔らか。

しっとりと舌に馴染む。

その上にたっぷり注がれた餡が濃くてね。

醤油の味わいコッテコテ。

そこに酢の酸味がぴゃっと走って、生姜かな?の植物香がふわっと湧き立って。

なかなかの重量感。

そんな玉子&餡をごはんと一緒に。

ごはんはしっとり。

中華の店のごはんってチャーハンへの使い回しを前提にパラパラな事が多いんですが、ここのは本当にしっとり。

柔らかく、粘りがしっかりあり、甘み爽やか。

ここに濃い餡がかぶさったとろとろ玉子焼きが乗っかる訳ですよ。

玉子は甘く、餡はしょっぱく酸っぱく、そんな幾層もの味が溶け合いながらねっちょり絡まり。

もー涙出るほどの充実感。

食えば食うほど次のひと口が欲しくなる、エンドレスな美味さ。

付属の中華スープ。

口当たりじっとり。

鶏ガラの香味と醤油の滋味が重なり合い、じわじわと味を深める。

ほんのりペパリーなニュアンスもあり、後口はさっぱり。

天津飯のタレでベタついた口の中を爽やかにゆすぎ流し、次のひと口に備えて舌をきれいにリセットさせる。

ぱっくんぱっくん食べ進んで、ぺろりと完食。

丸八の天津飯。

奇をてらわないスタンダードな美味さ。

何度食べても飽きることのない、充実した味わいでした。

ごちそうさま。

[参考]

・天津飯:650円

・大盛り:150円

中華の丸八

住所:石川県白山市西新町 231

TEL:076-276-0753

高岡市護国神社 拝殿に仕組まれた神秘の仕掛けにうっとり♪

2021年03月27日

高岡市護国神社は高岡古城公園内にある小さな神社です。

境内地は元々二の丸というお城の曲輪だった場所で、昭和10年に招魂社として建てられました。

それが同27年に高岡市護国神社と名前を変え、現在に至ります。

神社名から分かる通り、こちらは戦没者を弔う神社です。

高岡出身の戦没者、3576柱を祭神として祀っています。

入口には石造りの明神鳥居。

石段の先にすっと建っています。

敷地が一段高くなっているのは、元々屋敷があった場所だったからでしょうね。

お城ですんでね。

屋敷地を一段高くして周囲を塀で囲めば、格段に防御力が増します。

そんな当時の名残りがこうして地形として残っているのでしょう。

そして境内中央にどーんとそびえる拝殿。

左右にスパっと伸びる銅板葺きの大屋根がいいですね!

構造としては入母屋屋根の平入り。

桁行・梁間共に三間。

全体に重心の低い、シックな造りです。

特徴的なのがこの折り戸。

一般的にはここにはしとみ戸(上半分をぱかっと開けられる戸)が据えられることが多いのですが、ご覧の通り折り戸となっています。

なので見た目のビジュアルが独特。

黒金具がどっしりと重々しく、木の色も深く沈んでて、なんかちょっと要塞的な雰囲気。

ちなみにしとみ戸ってのはこんな感じ。

画像は尾山神社の拝殿です。

こうやって上半分を開け放つことで、室内の採光がしっかり取れるのです。

という事は逆にここを折り戸にしちゃうと中は真っ暗になります。

光りの通り道がありませんからね。

でもね、これ、実はある狙いがあってこうなっています。

それは中を覗いてみれば一目瞭然。

こちらが拝殿内部の様子なのですが。

どうです?なにか感じません?

ちょーっと画像じゃ伝わりにくいかもしれませんが、あの折り戸のおかげで手前は暗く、でも奥は明るくなってます。

つまり暗→明という光のグラデーションができて、その先にいる神さまの神々しさが強調されているのです。

この感覚はぜひ現場に立って感じて欲しいな~。

思わず、おっ!と押されるくらいの神秘性がありますよ!

その奥にある本殿入口。

何気に扉の金具がさっき見た黒から金に変わっている事にお気づきでしょうか?

本殿はご神体が収められている神聖な場所ですのでね、当然場としての「格」が高い訳です。

なのでこうして装飾に差を付けてあるんですね。

拝殿の横には碑が建てられています。

忠霊塔ですね。

戦没者の英霊を祀るためのものです。

なんか物悲しいですわな。

いつの世も戦争を起こすのは上の連中だけど、戦場で命懸けで戦って散っていくのは末端の人々ですからね。

こうして死んで祀ってもらうより、本当は普通に生きて普通に人生を全うしたかったでしょうね。

その忠霊塔の前には鶴のオブジェ。

このオブジェ、よく見ると色んなメッセージが込められています。

足元にうねっている荒波は恐らく戦争の表現でしょうね。

そしてその上には今にも空に飛び立とうとする鶴。

「鶴は千年、亀万年」の言葉にある通り、鶴は永遠の象徴です。

つまりこのオブジェは、戦争という試練を乗り越え、今まさに永遠の平和に向けて飛び立とうとする姿を描いているのです。

ただね、どう見ても噴水なんですよね、コレ。

でも水出てないんですわ。

これじゃなんか平和への願いが「止まってる」みたいで、ちょっと縁起悪くね?(汗)

高岡古城公園内にひっそりとたたずむ高岡市護国神社。

すぐ近くにある射水神社の方が見た目的にキャッチーなせいか、相対的に影が薄いんですけどね。

だけどその分静かというか、落ち着きのあるい~い神社です。

国のために魂を捧げた英霊たちに手を合わせながら、どうぞ今ある自分たちはすべて先人の礎の上に成り立っているんだという事を実感してください。

なおこちらの御朱印は射水神社でもらえるそうです。

御朱印目当ての方はそちらへどうぞ。

高岡市護国神社

住所:富山県高岡市古城 1-3

石動山資料館 珠玉の仏像コレクションに惚れ惚れ♪

2021年03月24日

中能登町の山間にある石動山(せきどうざん)。

かつてこの地は信仰の聖地でした。

記録によると平安時代には既にその名が知れ渡っており、全盛期には房舎360余り、宗徒3,000人以上を抱えていたと言われています。

しかしながらその大きすぎる影響力は時代時代の政争に否応なしに引きずり込まれることとなり、南北朝時代と戦国期の2度、全山を焼失するほどの戦禍に遭いました。

さらにとどめとなったのが明治時代の神仏分離政策で、これによって房舎はほぼ全て棄却、貴重な寺宝や美術品といった文化財もほとんどが散逸してしまいました。

が、その一部は今も残っており、それらを収集・展示しているのが石動山資料館です。

展示室は2階。

入口には仁王さまがどーんとお出迎え。

パネルだけど(笑)。

この仁王像、中能登町の本土寺ってお寺にあるそうです。

いずれ機会があれば訪問してみます。

記事書くかどうかは現場次第ですが。

中に展示されているのは、かつてこの山にあったお寺に関するもの。

仏画だったり、仏具だったり、古文書だったり、焼失した建物の木片だったり。

なんやかんや色々。

部屋自体はそんなに広くなく、点数もそれほど多くありません。

”見応え”という意味では、正直ボリューム不足。

でもね、わたし個人としてはメチャメチャ☆ト☆キ☆メ☆クのですよ~♪

だって仏像がズラリ。

仏像マニアにはウキウキわくわくのワンダーランド。

おお~、ええの並んでるやん~~~♪♪みたいな。

ちょっと片っ端から見ていきます。

一発目、毘沙門天立像(びしゃもんてんりゅうぞう)。

毘沙門天と言えば軍神ですね。

かの上杉謙信が篤く信仰した事でも有名。

七福神の一柱でもあります。

軍神らしく、まとう衣装は甲冑、左手には戟。

眉をぎゅっとしかめ、雄々しく直立しています。

カッコええ~~♪♪

欲しい~~~♪

その隣には虚空蔵菩薩坐像(こくうぞうぼさつざぞう)。

虚空蔵菩薩とは無限の智恵と慈悲を持った仏です。

右手には魔を打ち払う宝剣、左手には願いを叶える宝珠。

足を半跏趺坐(はんかふざ)に組んでゆったりと瞑想し、後に船形の光背を輝かせて、静かな瞳で衆生を見据える。

いいじゃないですか~♪

欲しい~~~♪(2回目)

次は弘法大師座像。

弘法大師とは、言わずと知れた空海ですね。

右手に三鈷杵(さんこしょ)、左手に数珠。

袈裟をまとって座禅を組み、虚ろな目で前を見る。

正直言って、やや像としてのクオリティは低いんですけどね。

でもいいな~♪

欲しい~~~♪(3回目)

その隣にあるのが不動明王立像。

不動明王と言えば密教界のスーパースター。

無限の炎で全ての不浄のなるものを焼き尽くすという、究極降魔の仏です。

足元は岩座。

両足を軽く開いて、重心をやや左後方に傾けています。

手には・・・・何もない。

多分本来は左手に羂索(けんさく)、右手に宝剣を握っていたのが、いつの間にか失われてしまったのでしょう。

これもカッコイイな~。

欲しい~~~♪(4回目)

そして大日如来坐像。

大日如来は真言宗における最高仏で、あまねく宇宙そのものの姿と言われています。

この像、ちっちゃくてシンプルなんですけどね。

でもね、オーラがすごいんですよ。

なんたって大日如来ですからね。

大宇宙の真理ですからね。

エネルギーが違いますわ。

欲しい~~~♪(5回目)

その隣も大日如来坐像。

こちらは印(手の形)が智拳印(ちけんいん)となっています。

曼荼羅ってご存知でしょう。

あの仏さまがぎっしり並んでる絵ね。

その曼荼羅の中で最も代表的なのが金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)と胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)のふたつ。

これら両曼荼羅は共に中央に大日如来が据えられており、金剛界では智拳印、胎蔵界では禅定印(ぜんじょういん)の印を結んでいます。

つまりこの大日如来は金剛界の大日如来なんですね。

素晴らしいですね~。

欲しい~~~♪(6回目)

ちょっと離れた所にも仏像がもう一体。

こちらは十一面観音立像(じゅういちめんかんのんりゅうぞう)。

その名の通り、顔が11あります。

こちらもイケてますわな~♪

左手には煩悩を洗い流す水が満たされた水瓶、右手はあらゆる願いを叶える与願印(よがんいん)。

頭には円光と煙光の光背をいただき、仏の大いなる法力で衆生を包む。

ええな~♪

欲しい~~~♪(7回目)

その他にも展示品は色々。

こちらはかつての石動山の様子を描いた絵。

かなりデフォルメすさまじいけど(笑)。

あと掛け軸とか法具など、往時のにぎやかさを偲ばせる品物がいっぱい。

でもやっぱインパクトで言えば、仏像のコレクションが圧巻ですね。

欲しいですわ~。

ひとつ残らず全~~~部欲しいですわ~。(←欲しがりすぎ)

信仰の場であった頃の石動山の痕跡がたどれる石動山資料館。

外からの見た目はパッとしないですが、展示物の充実度はなかなかにイケてます。

特に仏像大好きって人には絶対おすすめですので、興味があればぜひ一度遊びに来てみてください。

すぐ目の前には大宮坊跡っていう、かつてのお寺を再現した施設もあります。

こちらも見応えありますよ~。

専修山 専念寺 このお寺の見所は天然記念物の松だけじゃないのよ!

2021年03月22日

射水のごちゃごちゃした街の中にぽこんと大きなお寺があります。

専念寺(せんねんじ)です。

創建は鎌倉時代とも室町時代とも言われており、元々は時宗、後に浄土真宗に宗旨替えし、現在に至ります。

このお寺ね、入口がちょっと分かりにくいのですわ。

細い道のさらにちょっと奥まったところに山門があり、ややもすると見逃してしまうので、よーく目を凝らして探してください。

一応数台分ですが、駐車場もあります。

で、これがその山門。

どーーーですか、この貫禄!!

両脇に塀がないのが少々物悲しいですが、お寺のエントランスとしての風格は十分過ぎるくらい十分。

巨大な威容でずずんと訪問者を出迎えます。

門の形式は四脚門。

大きな構造を支えるべく、太く頑強な粽柱(ちまきばしら)ががっちりと大地を噛んで踏ん張っています。

屋根は黒の本瓦葺き。

下部に対してやや大き目なサイズで、ダイナミックにばさっとかぶさります。

この門、何気に装飾が凝ってましてね。

ご覧の通り門扉の脇に牡丹の彫刻が施されています。

紋様の凹凸が作り出す陰影のコントラストと木目のぬくもりがなんとも見事。

こんなワンポイントが何気にシビれますわね♪

さらに上を見ると天井も張られています。

通常門の上部は屋根裏がそのまま剥き出しになっているのが一般的ですが、こちらはバシッっと天井を張ってカバー。

それも格式高い格天井。

手ぇ~かけてますわ♪

その山門をくぐると右手に見えるのが、不自然にべちゃっと平面的な松。

松って普通上に向かって伸びますよね。

でもこのお寺の松は横に向かって伸びています。

なんでこんな形をしているのかは不明。

突然変異なのか、あるいはこういう形になるようにわざわざ剪定して仕立てたのか、そこら辺の説明は全くありません。

ただ下を覗くと枝を支えるつっかえ棒がいっぱい立ててあるので、ある程度は人為的な意図が入っているようです。

その珍しい枝ぶりから、地元では「傘松(からかさまつ)」の愛称で親しまれ、現在は県指定の天然記念物とされています。

その傘松のすぐ向かいに1基の鐘楼があります。

基壇はコンクリ、上物は鉄筋コンクリート構造。

見た瞬間、あ、昭和、と分かってしまうビジュアル。

ところが吊り下がっている鐘は違います。

擦り切れてへろへろ。

疲労感ハンパない。

建物よりはるかに古い年期を感じます。

この鐘、実は1474年、つまり室町時代に鋳造されたもので、元々は他のお寺のものでした。

それを明治4年にこのお寺が買い取って今ここにあるんだとか。

建物を作ったのは当然その後なので、ここで時差が発生してんですね。

いつ頃建てたかについては全く情報がなく不明ですが、多分見た感じ昭和中期~後期頃じゃないですかね?

その鐘楼のすぐ先にあるのが本堂です。

どでーん!とご立派なサイズ。

仕立てとしては入母屋屋根黒瓦葺き。

桁行7間、梁間・・・あ・・・見てくるの忘れた(←おいっ)、平入の堂々たる造りです。

屋根のデカさがスゴイですわな。

重い黒ががっさーとかぶさる、凄まじい重量感。

さらに入母屋の形が作り出す、複雑に入り組んだライン。

中はどうなってんですかね?

ご本尊は阿弥陀如来との事なので、多分阿弥陀さまを祀った須弥壇があると思うのですが。

完全にシャットアウトされてて、その辺の様子が全く確認できません。

ん~~~~残念!!

その本堂の横にも大きな建物があります。

こちらは僧堂ですかね?

ちょっと見て欲しいのが正面の構成。

どう?ちょっと不自然じゃありません?

建物本体の中心線に対して、明らかに入口のひさしの位置がズレています。

これ、なんでかな~としばらく考えたんですが、多分このひさし、後から追築したものじゃないかと。

でもその時点で既に建物の中心線と、そこに繋がる石畳の通路の中心線とがズレてたんでしょうね。

で、建物と通路、どっちに合わせる?となり、結果として通路に合わせることを選んだのでしょう。

なので本体の建物を基準にして見ると、あり?ひさしの位置ズレてんじゃね?って事になっちゃったのでしょう。

でもね、このひさし、これがまたオシャレ~なのですよ。

見てくださいよ、この彫刻。

開口部の両サイド、左側には鯉の滝登り。

丸々と太った鯉が躍動感いっぱいにバシャシャーと跳ね上がっています。

右側には2頭の獅子。

我が子を千尋の谷の底へと突き落とす、荒々しいシーン。

そして上部には鳳凰。

優雅に翼を広げ、この世の全てを見下ろすような姿で描かれています。

これらはワンセットで仏法世界の表現なのでしょうね。

滝を登る鯉は世の中の発展を、獅子は厳しい修行を重ねる僧の姿を。

そして鳳凰はそれらすべてを見守る仏自身を。

ここをくぐることは、すなわち仏の世界へと入っていくことを意味するのです。

イカス~~♪

射水にたたずむ古刹、専念寺。

住宅街の中に埋没し、一見地味~で何にもないよ~に見えるお寺なんですが、細かく見て行くとなかなかに見所満載。

お寺独特の空気感も相まって、意外に飽きない場所ですよ。

生活の喧騒から離れて、ぜひ静か~な気持ちでお参りしてみてください。

専修山 専念寺

住所:富山県射水市本町 3-6-9

TEL:0766-84-8066

関連タグ >> お寺

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()