諸嶽山 總持寺祖院 境内編その1 外観も装飾も見事過ぎる仏教建築にうっとり

2024年08月31日

国指定・県指定の文化財建築がゴロゴロ並ぶ總持寺祖院(そうじじそいん)。

前回は入口の三松関から山門までを見てきました。

今回はその先にある回廊内部へと進みます。

ここはお寺の心臓部。

それだけに重要な建造物が集中しています。

最も緊張感あふれるエリア。

中庭の中央は大きな庭園になっていて、奥には池。

きれいな錦鯉が気持良さそう~に泳いでいます。

禅寺って枯山水が多いんですけどね。

ここは水資源が豊富にあるから、わざわざ枯れ庭にする必要がなかったんでしょうね。

自然の形をそのまんま取り込んだ、シンプルな様式。

そんな庭の左手にそびえるのが鐘鼓楼(しょうころう)。

袴腰の基壇の上に漆喰壁・方形屋根を乗っけたスタイリッシュなフォルム。

「鐘鼓楼」なんでね、鐘と太鼓があるはずなんですが、内部は非公開。

橦木(しゅもく・鐘を突く木の棒)が見える事から鐘の存在は確認できるものの、太鼓がどこにあるのかは分からない。

見えないとなると余計に湧き上がる好奇心。

中も覗いてみて~。

その先には僧堂。

お坊さんが座禅を組んで修行する場所です。

これまた立派な建物だわな。

釣鐘型の花頭窓を並べて、その上に庇+黒瓦の大屋根。

美観と風格を兼ね備えた、スタイリッシュな建築です。

中には座禅のためだけの狭い床とペッタンコの座布団がズラリ。

僧達はここに座り、日々ひたすら座禅にいそしみます。

座禅って言うと、棒でベシーン!って叩かれる怖いイメージがあんだけど。

まああんな事やってんでしょうね。

希望者は座禅体験なんかもやらせてもらえるそうです。

ベシーン!とやられたい方は、ぜひどうぞ。

さらに奥へと進み、一旦回廊を抜けて山側に行くと小さなお堂がひとつ。

伝燈院(でんとういん)です。

こちらはこのお寺を開いた瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)禅師の霊廟。

その法燈(ほうとう・仏教の教え)を守り伝えるという事から、この名が付いているようです。

これまた彫刻が強烈だわな。

左右の登り龍と降り龍の描写が見事!

恐らく天にいる瑩山紹瑾に願いを伝え、法力を授かって降りて来るってのを暗示してるんだと思いますが。

ま~惚れ惚れしますわ♪

そのちょっと右側には放光堂(ほうこうどう)。

地蔵菩薩を祀った納骨堂です。

これも美麗だね。

滑らかなカーブを描く唐破風の向拝に、威厳あふれる入母屋屋根。

壁面は白漆喰でキリッと引き締め、左右に数寄屋風の丸窓。

小振りだけどその分凝縮感のある、鮮やかなデザインです。

ここも彫刻が素敵だわ。

梁に施された雲様!雲様!雲様!さらに蟇股(かえるまた)にまで雲様!

お堂全体がミステリアスな雲に包まれているかのよう。

木肌の退色感もいいですね。

明治期の建築との事ですが、い~い感じにくすみが入ってて。

幽玄性でいっぱい!

そしていよいよクライマックスの大祖堂(だいそどう)となるのですが。

この続きは次回。

こちらはこのお寺で一番大きな建物にして、歴代祖師を祀った大事な建物。

建物も素敵ですが、中の装飾も壮絶です。

總持寺祖院の誇る宗教パワー、どうぞ心行くまでお楽しみください。

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

諸嶽山 總持寺祖院 エントランス編 経蔵の中にいる顔の赤い人の正体とは!?

2024年08月24日

かつて曹洞宗の大本山として隆盛を誇った總持寺祖院(そうじじそいん)。

現在もその威容は健在で、輪島の山手に静かにそびえています。

以前こちらの経蔵に絞ってレポートしましたが、今回改めてお寺全体を見ていきます。

このお寺ね、何て言うか居心地がいいんですわ。

通常禅宗寺院と言うとストイックな仏道修行に没頭する閉鎖的なイメージがありがちですが、ここは全然オープン。

訪問者を快く迎え入れてくれます。

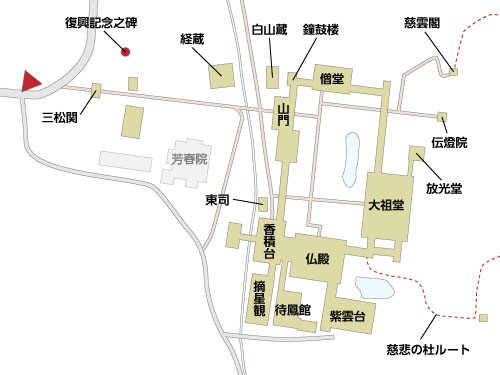

まずはお寺の全体図。

入口に三松関と呼ばれる門。

そこから境内に入り、左手に経蔵と白山蔵を見つつ、突き当りに巨大な山門。

山門をくぐるとロの字型の回廊がぐるりと庭園を取り囲み、正面に大祖堂、左に僧堂、右に香積台と仏殿、最奥に放光堂・伝燈院・慈雲閣、となっています。

寺域は広大。

時間をかけてゆっくり散策してください。

三松関。

赤瓦が鈍く光る、シブ~イ門。

軒下の蟇股(かえるまた)の彫刻が特徴的ですな。

雲様にデコレーションされたものが3つ並んでででーん!

一見シンプルな造りの門を、何気にスタイリッシュに飾り上げています。

参道はそのまま真っすぐ進むのですが、ここでちょっと左の広場に寄り道してみて下さい。

そこにこんな面白いものがあります。

パッと見、木みたいな見た目、でも触ったら石?どっち?

これ、珪化木(けいかぼく)と呼ばれるもので、木の化石です。

『復興記念之碑』と記されているので、平成19年の震災からの復興を記念したもののよう。

「石」という頑強さ、そして太古よりその姿を留め続けているという「永続性」に、寺の未来を重ねたのでしょう。

それともうひとつ・・・まあそれは後で。

改めて参道に戻り、真っすぐ進むと左手に経蔵。

素敵だわな~このプロポーション。

方形を二段重ねにした安定感のある躯体に、反りの美しい二重の屋根。

漆喰の白とコケラ葺きの深茶色とのコントラストが、シビれる程にイケイケ!

いいわな、日本の伝統建築ってのは。

奥ゆかしくて、落ち着きがあって、そして温かくて。

洗練された美意識みたいなのがピッカピカに光ってます。

中には真っ赤な像と六角形の何か。

この像、傅大士(ふだいし)という中国の南北朝時代のお坊さんで、輪蔵(りんぞう)の発案者と言われています。

後ろにある八角形の黒い柱みたいなのがその輪蔵。

この中には334巻の経典が収められていて、下の取っ手を押してグルグル回転させられる構造になっています。

これを1回回せば、334巻全ての経典を読了したのと同じ功徳が得られるんだとか。

なんかよー分からん理屈やのう・・(悩)。

って事で早速グルグル・・と思ったのですが、重い!重い!

いくら力入れて押してもビクともしない。

これ数人がかりで回すモンみたいですね。

独りじゃ絶対無理。

って言うか、ずっと回してなくて、もう回らなくなってんじゃないかって気がするけど。

山門ずずーん!

強烈なボディサイズ!重量感!

見上げてるだけで押し倒されそうになるほどのエネルギー量!

これは本当にスゴイよ。

宮大工の技術と熱を詰めに詰め込みまくった、炎の傑作。

圧巻の建築美です。

この頑強精緻な組み物のなんと見事な事か。

ガシガシと突き出た斗栱(ときょう)は、まるで金剛力士の太い腕のよう。

一方でその下の梁や柱に施された彫刻は華麗にして優美。

流れるようなタッチで、浄土世界の幽玄さを表現しています。

もう溜息しか出ませんな。

眺めてるだけで頭クラクラしてきますわ。

天井は正方形を並べた格天井。

これもこの空間の格の高さを表しています。

なんたって元は曹洞宗の総本山だからね。

それなりの身分の人が通る事を前提にデザインされているのでしょう。

隅から隅まで隙のない、緊張感のある設計です。

そしていよいよ門の先へ、となるのですが、この続きは次回。

改めて詳しくレポートいたします。

この先もいいですよ~。

ズンズンと並ぶ貫禄満点の堂宇群、荘厳な室内装飾。

そして祈りの場としての神秘性。

歩いてるだけでわくわくが止まりませんゼ!

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

池田城跡 入口探すのが難しいんだゼ、このお城

2024年08月17日

氷見の小山にぽつーんとあるお城、池田城跡はそんなお城です。

ここがまたね、難易度高いんですわ。

何が大変ってね、入口が分からんのですよ。

え?どこ?どこから入ったらええの??みたいな。

事前情報がないとまず見付けられんので、注意してください。

初訪者を惑わせるのがこの看板。

道沿いに立ってて、いかにも『この脇路を入った先にある』的に見えます。

ないです。

逆です。

お城があるのはこの逆側です。

ダマされないように!(※わたしはダマされた)

地図にするとこんな感じ。

民家の並ぶ、え?ここ?みたいな小路を入った先にあります。

ちなみにgoogle mapを頼りに探すと、全然違う農道に案内されます。

軽自動車じゃないと入れないような超細っぉ~い道。

アレはアテにしないように。

目印はこの案内標識。

塗料が落ちちゃってて全然読めんですが、近づいてよーく見るとちゃんと「池田城跡」と書いてあります。

この先は1本道なので、そのまま自信を持って進んでください。

ちなみに車が軽で勇気があれば、このもうちょっと先まで車で入れます。

と言っても見ての通り道幅が狭くてコンディションも悪いので、横着せんと徒歩で入る方が無難。

散歩気分でとことこ歩いてください。

5分程登ったところで舗装が途切れて山道となり、そこからいよいよお城スタート。

その口火となるのがこのカーブです。

一見ただの曲道に見えると思いますが、ノー!ノー!、これ立派なトラップです。

この斜面右上が曲輪(くるわ・城兵の陣地)になっていて、ここを登って来る敵を迎え撃つ構造になっているのです。

上に行く通路はここだけ、でもここを通ると一網打尽。

まさに地獄への一本道!

そのトラップを越えると三段構えの曲輪がバン!バン!バーン!

なかなかに壮観です。

これじゃ攻め手はキツイですな。

城側は高い足場から敵の位置を正確に把握し、個別に撃破。

攻め手側はその攻撃が当たらないよう祈りながら、一か八か突っ込むのみ。

どちらが有利か、一目瞭然です。

曲輪の境界部分には、このように急勾配の傾斜が設けられています。

切岸(きりぎし)です。

切岸とは人工的に切り削った斜面で、これによって敵の侵入を阻みます。

ここにさらに柵も設けられるので、実際には5メートル程度のバリケードが張り巡らされていたことになります。

もう絶望的ですな。

上からジャンジャン攻撃が降り注いで来るわ、目の前には5メートルのバリケードがあるわ。

どーやったって突破無理!

三段曲輪の脇には帯曲輪(おびぐるわ)。

帯曲輪とは敵を迎撃するための細長い足場で、ここに横一線に並んで、下から這い上がって来る敵を殲滅するのです。

これも鬱陶しいですよ。

攻め手にすれば斜面を登るだけで精一杯、とても上から飛んで来る攻撃にまで対応できない。

しかも先に登ってる味方がやられたら転がり落ちてくるから、それもかわさなきゃいけない。

想像しただけでオシッコ漏らしそうなヤバさです。

そんな恐怖まみれの三段曲輪の一番上が本丸。

このお城の心臓部です。

広さはテニスコート半面程度、まあまあのサイズです。

この曲輪、妙に足場がきれいなんですよね。

基本、戦国時代の山城ってのは急ごしらえの雑な造りが通常なんですが、ここにはそんなバタバタした雰囲気がない。

多分これ、後世に手入れしてならしてあるんでしょうね。

ひょっとして畑にでも使ってたのかも?

実際この本丸の直下に小さな畑があります。

この畑は明らかに元々曲輪だった平地を改造したもの。

まーなんとも平和な光景です。

こんな感じの曲輪の転用例、他にもチョコチョコあります。

以前見た阿尾城跡なんかでも曲輪が畑にされてたし、他にも墓地になってたり、公園になってたり。

まさか500年後にお城がこんな使い方をされるなんて、戦国時代の人はきっと思ってもみなかったでしょうね。

コンパクトだけど恐怖がぎっしり詰まった池田城跡。

なかなかに見応えがあります。

アチコチに仕込まれたトラップをひとつひとつ吟味しながら、じ~っくりとお楽しみください。

なお、入口に熊注意の案内がありますが、本当に出るそうです。(※畑の人の話)

訪城前にはしっかりと「死んだフリ」の練習をしといてください!

池田城跡

住所:富山県氷見市小久米

関連タグ >> お城

アサヒ軒 にんにくラーメン 天井にウルトラマンが飛んでるゼー!!!

2024年08月10日

アサヒ軒へ。

久し振りじゃなー、このお店。

前回来たのは10年くらい前かな?

なにせ加賀なんでね、なかなかこの辺でメシを食う機会がない。

このお店、アレで有名なのよね。

アレ、まだあるかな・・・あった。

[店内を飛ぶウルトラセブン]

全く意味不明だわな。

なんでウルトラマンが飛んでんのよ??(笑)

有名と言えば、アレでも有名だわな。

なんでもこの店のご主人、奥さんが元ア・・・おっと、これは言っちゃダメなのか?

まああくまで噂なので、事実かどうかはわたしも知らんけどね。

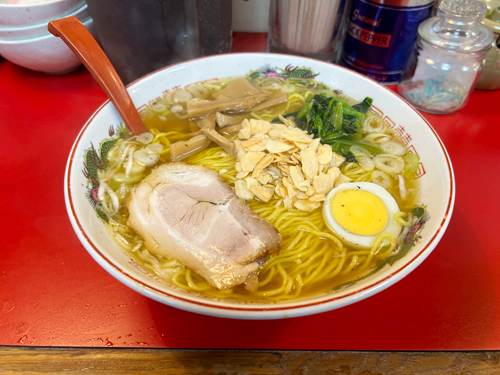

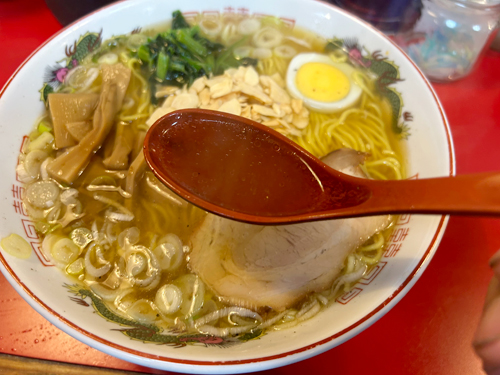

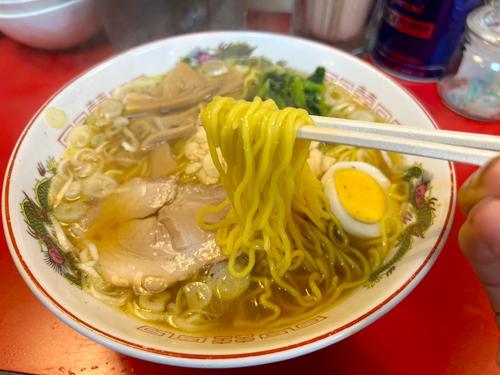

そんなツッコミ所満載なアサヒ軒にて“にんにくラーメン”を。

レトロ感満点な雰囲気の中、食べたおします。

スープは半濁の深茶色、液温アチアチ。

味わいじんわりゆったり。

醤油のうま味の中に出汁の香味がふっと吹き出し、油の甘みが静かに交わる。

そんな中、ビリリと走るコショーの刺激。

やや強めのアタックがいかにも昭和スタイル。

麺はゆるい縮れの入った中細麺、茹で加減普通。

すすり心地ぴちぴち、噛むと程よいコシ。

いい感じにスープを吸ってて、一体感が絶妙。

穏やかな小麦の風味を昭和レトロなスープが優しく持ち上げる。

チャーシューは普通サイズのが1枚。

箸でリフトアップできないくらい柔ら~か。

肉味ソフト。

ふんわり溶け出すうま味が贅沢そして贅沢。

これまた昭和スープときれいにフィットし、醤油の滋味が肉の味にぐっと力を乗せる。

完食。

アサヒ軒の“にんにくラーメン”。

染みるな~、この味。

スタイリッシュさも洗練性もないんだけど、いいんだわコレが♪

うわ、この味がまだ食えるんだ、みたいな安心感。

100年先まで伝えていって欲しい味だわ。

ごちそうさま。

そして。

帰りの車の中、自分でも分かるくらいニンニク臭かったー!(笑)

[参考]

・にんにくラーメン:820円

・大盛り:260円

輪島キリコ会館 祭りにかける熱い熱い能登人魂を体感せよ

2024年08月03日

お祭り大好き能登人。

そんな能登のお祭りの象徴であるキリコを大量展示している施設が輪島キリコ会館です。

カッコイイですよー、キリコ。

能登人魂と高度な工芸技術の結晶。

熱いエネルギーがギンギン飛んで来るようです。

会館の見取り図。

カクカクした半円状の展示室となっています。

入口側に小・中サイズのキリコ、その先にビッグサイズのキリコ。

主役のキリコもいいけど、照明の使い具合が絶妙でね。

ちょっと異世界的雰囲気。

幻想感満点な雰囲気の中でキリコを鑑賞できます。

いきなりズラリと並ぶキリコ・キリコ・キリコ。

20基くらい並んでたかな?

壮観です!

装飾が見事だわな。

漆、金工、木工、彫刻等の技術がドッキングした、総合芸術品。

こんなのかついでみんなで騒げば、そりゃ盛り上がりますわな。

これらのキリコ、ほぼ現役です。

なのでお祭りの日はここから運び出す必要があります。

え?こんなデカいの出し入れできんの?って事ですが、ちゃーんとあります、それ用のデカい搬出口が。

それがこちら。

楽だわな、これだったら。

基本、キリコってのは毎年祭りのたびに組み立てて、終わるとバラして片付ける、の繰り返し。

でもこれだったらいちいちそんな事やんなくても、完成形のまま一年中置いとける。

運営大助かりです。

改めて館内の眺め。

どどーん!と並ぶ3基のデカキリコ。

手前から順番に「蒙福徳(もうふくとく)」「美気哉(うつくしきかな)」「歓無極(かんむきょく)」。

サイズは全高12.3メートル、12メートル、12メートル。

今じゃ電線の関係で使えなくなったけど、昔はこんなのが町中をズンズン練り歩いたんだそうで。

スゴイなー。

強烈な迫力だったろうなー。

こんなデカいのが動く姿、ぜひ見てみたい!

壁面にはお祭りの様子を投影。

まるで今そこでお祭りが進行しているかのような臨場感。

いいわね、お祭りって。

みんなで集まって、息を合わせて大声出して、えっさえっさとキリコかついで。

楽しいだろうな~。

わたしそんなん経験した事ないから羨ましいわ。

このキリコ、2階から眺める事もできます。

上から見下ろすとあのデカかったキリコがこじんまりと見えて、また違った印象。

これはこれで美麗ですね。

全体がバランスよく見えることで、余計にそのプロポーションの美しさが際立って。

日本人の祭りに対する美意識の高さが伺えます。

展示室を出て階段をトコトコ3階まで上がると別室に出ます。

そこによー分からんモニュメントが突然ニョキっと出現。

下を覗くと1階から一直線に伸びていて、その高さ何と16メートル!

これ、祭りに使われる松明で、笠の部分に火を点けます。

つまり頭上16メートルで炎が燃え上がるのですが、これがまーヤバイ。

上から火の粉がボロボロと落ちてくる!

でもそのデンジャラスさが逆に気分を盛り上げ、能登人のお祭り魂を煽りまくる。

興味のある人は「重蔵神社 川尻松明」のキーワードで動画をググってみてください。

ガチのヤバさです。

出口には売店。

能登のご当地アイテムがアレやコレや並んでいます。

記念にお土産を、って人はどうぞ。

オススメは塩かいしるですかね。

特にいしる(イワシの内蔵で作った醤油)はいいですよ~。

クセの強さがクセになって、一度取り付かれたらもう手放せません!

能登のキリコが年中見られる輪島キリコ会館。

楽しいです。

お祭り気分全開になれます。

能登人が古より培ってきたお祭り大好き魂、どうぞ存分にご体感ください。

実際にお祭りの様子を見てみたいって人は、その時期に合わせて来るってのも手です。

生で動くキリコの姿もいいですよ~。

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

関連タグ >> 美術館・博物館

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()