旧角海家住宅 相当儲けとったようやの~北前船・・

2024年10月05日

黒瓦と下見板張りの古風な家が立ち並ぶ、輪島市の黒島地区。

旧角海家住宅はそんな中にある、かつての廻船問屋の屋敷です。

建造は明治4年、その後順次追築を加え現在の姿となりました。

ここがまあシブくてね。

ノスタルジックな空気でいっぱい!

「古くてカッコイイ和建築」を地で行くような建物となっています。

この屋敷構えからしてイカスわな。

重量感のある黒、清廉な白、すっと伸びる水平性。

まるで要塞のような貫禄です。

見て分かると思うけど、おカネあったんですわ、この家。

北前船を使った海運業でボロ儲けしてたそうで。

そりゃこんなゴージャスお屋敷建てられるわな。

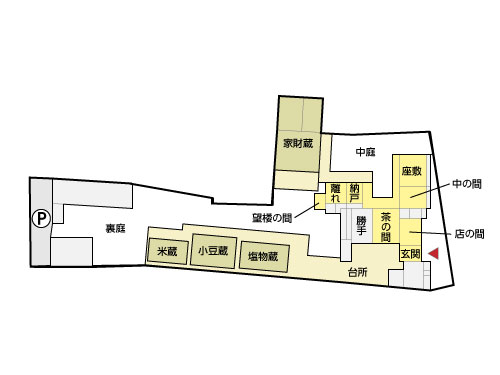

全体の間取り図。

入口から土間を伝って直線上に蔵が3棟。

そのすぐ先が海になっているので、物資の収納・運び出しを考えての導線と思われます。

右手は生活スペース。

7つの座敷と庭、見学できないけど2階もあります。

そして最奥に蔵。

こっちの蔵は家財の保管用でしょう。

入って最初に目にする茶の間。

中央に囲炉裏を備えた、バリバリ日本の原風景。

素敵だわ~こんな部屋。

わたしも家に囲炉裏欲しい。

串に魚刺して焼いて、お酒チビチビやりなが楽しんだらタマランだろうな~。

まあ、家中ススだらけになるけどよ。

このゴツイ梁!

松かな?

ゴスゴスに組み上がって、豪壮感ハンパない。

見るからにカタギ(?)の家じゃないわな。

おカネ持ちの匂いぷんぷん。

どっさり稼いでたんだろうな。

生きてるステージ違うわ~。

仏壇&神棚。

仏さんと神さまを並べて祀る所がいかにもザ・ニッポン。

この仏壇もゴージャス感強烈だわな。

デカい箱に漆と金細工をこれでもかと施した、ピカピカシャイニング仕様。

金持ちパワー光りまくってます。

その脇にツギハギだらけの襖。

ボロボロだったいくつかの襖の状態のいい所だけを集めて繋ぎ合わせたものだそうです。

なので復元とかじゃなく、一応オリジナル。

これも贅沢なんですよ。

型抜きした模様に漆を塗って仕上げた超レアもの。

カネ持ちのこだわりがギンギンに詰まりまくったプレミアムな逸品。

いやらしい程にアートです。

中庭の様子。

全然手入れされてなくてバッタバタなのが少々残念だけど、燈篭+植栽+配石で構成された枯山水のシブ~~~いお庭。

ちょっと見て欲しいのが右側にあるナナメに渡された添え柱。

これ能登の強い海風から家を守るために立てられています。

冬の日本海ってスゴイからね。

家がデカいとその分風圧をモロに受けるし、しっかり支えてなきゃ吹っ飛んじゃうんだろうな。

望楼の間。

海を見下ろして、船の出入りを監視する場所です。

昔はレーダーなんてないから、こうして目視で船の到来を見張ってたんですね。

そして船影を見かけたら、すかさず町中に連絡。

それに合わせて町が動き出す。

なんたって大量の「モノ」と「カネ」を運んで来る船ですからね。

その盛況ぶりはもの凄いものだった事でしょう。

家財蔵。

角海家のお宝がどっさり。

やっぱおカネあったのね、この家。

奥の屏風なんかカッコイイな~。

わたしも屏風欲しいわ。

座敷にドンと置いたら映えるだろうな~。

貧乏人にゃ無理だけど。

台所。

いかにも再現っぽいカマドと、その他炊飯設備が色々。

こういうドロ臭い眺め、好きだわ~。

元々人の住んでた民家なんだからね、生活臭が残っててナンボ。

毎日ここでごはん炊いてたんでしょうね。

カマドで炊いたごはん、1回食ってみたいな~。

さらに奥へ進むと土蔵が3棟並んでいます。

こちらはその一番手前の塩物蔵の様子。

なんでも「こんかいわし」や「いしる」を貯蔵・熟成させていた蔵なんだとか。

強烈だったろうな、臭い。

きっと内部は糠臭と発酵臭でむんむんだったはず。

でもね、美味いだよコレが♪

1度この美味さ知っちゃったらヤミツキになりますぜ♪

古き良き北前船時代の面影を今に残す旧角海家住宅。

い~い屋敷ですわ。

大きくて、贅沢で、時代感があって。

もうそこに立ってるだけで惚れ惚れ♪

明治時代の北前船船主のハイステージな暮らしぶり、どうぞ腹いっぱいご堪能ください。

すぐそこには黒島天領北前船資料館ってのもあります。

こちらでは北前船に関する資料や祭りに使われる曳山なんかが展示されています。

時間がある人は合わせてどうぞ!

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

高岡御車山会館 やっぱお祭り楽しいぜ~

2024年09月28日

高岡の派手なお祭り模様を伝える高岡御車山会館(たかおかみくるまやまかいかん)。

2015年に建てられたRC(鉄筋コンクリート)建築ですが、シックな重伝建の木造街並みの中に違和感なく溶け込んでいます。

御車山とは祭りで街中を引っ張り回す山車なんですが、当然年に1度のお祭りの時にしかお披露目されません。

でもそれじゃもったいない!って事で、常時観覧できるよう設けられたのがこの施設です。

まだ出来立てという事もあり館内はピッカピカ、気持良い~空間になっています。

ちなみに総工費23億円ナリ!

館内の構成はこんな感じ。

1階のロビーにショップ、カフェ、受付、その奥に展示室。

2階にはお祭りの様子を紹介するミニシアター、その他展示もチョロチョロ。

有料で使える和室スペースなんかもあります。

見所は何と言っても本物の御車山ですね。

実際目の前で見ると、デカさ・圧力が強烈です。

では早速展示室へと行きましょう!

導入部にはいきなり御所参内・聚楽第行幸図屏風のパネルがズバーン!

これ何かというと、秀吉が後陽成天皇(ごようぜいてんのう)を聚楽第に迎えた時の模様を描いた絵です。

作者不明、制作年代不明。

で、なんでこの絵なのかと言うと、ここに描かれている山車が今から見る御車山のルーツと伝えられているからです。

この時に使ったものが秀吉→前田利家→前田利長→高岡町民とリレーされ、高岡の祭りに使われるようになったんだとか。

それなら秀吉時代のオリジナルは残ってないのかよ?って感じなんですが、さすがにそれはないみたいで。

残ってりゃ国宝級だったんだけどね。

残念!!

はい、ドドーン!と登場、御車山!。

展示室のド真ん中にガラスケースに入れて展示されています。

デカいんだ、これが。

もう圧巻のサイズ。

こんなの人力で引っ張るのかよ!?みたいな、あきれるほどの大きさです。

ちなみにこの御車山、実際にお祭りに使う本物です。

となると当然館内から出し入れする必要があるのですが、その出入口がこちら。

大きな観音開きの扉をバカーンと開けて、そこから出し入れするそうです。(2階の通路は跳ね橋みたいに上がります)

って事は祭りの日にはここには御車山はないって事ですね。

外で見られるから別にいいけど。

ガラスケースの外にも1基展示されています。

近くで見るとやっぱスゴイね。

お祭りのアイテムというより、完全に工芸品ですわ。

もうバリッバリのアート。

なおこちらの御車山は展示専用で祭りに使われることはありません。

なぜならここの開館に合わせて作られたオリジナルだから。

その製作費用2億8千万円ナリ。

高っけーーーー・・・(汗)。

ズラリと並ぶ金具の数々。

御車山に取り付けられる飾りです。

目を見張るほどに精巧、職人の技術がピッカピカに光っています。

実は高岡ってのは金属加工で有名です。

特に銅製品の鋳物については日本ナンバーワンのシェアを誇っていて、全国にあるお寺の釣鐘はほぼ高岡製だそうです。

仏具なんかも作ってますので、仏壇のある古い家ならひとつやふたつくらい高岡製品が紛れてるかもしれません。

現在使われている7基の御車山と行道獅子(ぎょうどうじし)。

行道獅子とは御車山の行列の先頭を歩く露払いです。

パネルで見るだけでも壮観ですね。

でもお祭りではこの何倍もある実物がズラズラと街を行進するんですからね。

こんなのとは比べ物にならないくらい勇壮なんでしょうね。

1回生の祭りも見たいな~!

2階へ上がるとミニシアターがあり、御車山の説明や祭りの様子を紹介してくれます。

こんなん見てると、やっぱ祭りっていいな~って思いますね。

みんなで団結して、汗かいて、騒いで、楽しんで。

祭りの主催者も見物人もみんな混ぜこじゃになって遊んで。

そんな1日だけの一体感が祭りの醍醐味ですわな!

このよー分からん箱は御車山の内部の再現。

この狭い空間の中に6人の人間が入って、祭りのお囃子を演奏するそうです。

暑そーー!!

当たり前だけどエアコンなんてないからね、空調最悪。

きっと汗でビッチャビチャになってピィ~ヒョロロ~って演奏するんですよ。

これはやりたくないなー(笑)。

勇壮な御車山がいつでも見られる高岡御車山会館。

お祭り好きには思いっ切り刺さる場所です。

頭にハチマキ巻いてお祭り気分全開でお越しください。

なおお祭りは毎年5月1日に行われます。

実際に御車山が練り歩く姿を見たいって人はその日に合わせてどうぞ!

関連タグ >> 美術館・博物館

福利 うな重 トロけるわ~♪甘旨いわ~♪この幸せ、一生独り占めしたいわ~♪

2024年09月21日

ヤバイわ。

ヤバイですわ。

何がヤバイってね。

メシがガツガツ食えるーーー!!!

どーすんのよ、この腹?

これ以上栄養分与えたらダメでしょ?

でも、でも、止まらない食欲は止められない。

どーーーすればいい、この食欲ーーーー!!???

・・という事で、今日も順調に育ってます、腹・・・・。

膨らむお腹を弾ませながら、うなぎの福利へ。

明日からは必ずダイエットを始めると誓って、食います、今日は。

オーダーはオーソドックスに“うな重”。

努力せずにやせる事を夢見て、もりもり元気に食べたおします。

うなぎ。

箸で触ると、ふわっふわ。

もうハンパなくふわっふわ。

口に入れるとトロリと溶け、濃密な脂をじわ~としみ出す。

タレの主張は弱く、山椒も降られておらず、味の主役はあくまでうなぎ。

うなぎド真ん中の一本勝負!

ごはんはタレがまぶされてて、ピカピカ茶色、所々白。

質感しっとり柔らかく、みずみずしい甘みがぴっと走る。

ここにふわふわのうなぎ。

甘い脂の味がごはんの中にとろんと溶け込み、うま味濃厚。

そこに甘辛いタレが絡み込み、ごはんの甘みをさらに高め、美味さ激烈ボリュームアップ。

贅沢~な美味さが幾重にも幾重にも舌を包む。

付属のお吸い物。

つゆは透明、極薄味。

吹けば飛ぶような軽~い出汁の風味がふわんと湧き立つ。

具は三つ葉とうなぎの肝。

野趣味あふれる肝の食味が上品な薄味つゆの中でばっと気を吐き、三つ葉の青い植物香が清々しく後を抜ける。

完食。

福利の“うな重”。

美味ぇ~わ♪

スーパーのパックに入った蒲焼きみたいにべちゃっとしてなくて、味がすきっとスリムで。

やっぱ炭火の焼き立ては違うわ~。

ごちそうさま。

[参考]

・うな重:1,800円

・ごはん大盛:100円

うなぎ福利

住所:石川県金沢市片町 2-7-5

TEL:076-231-6337

諸嶽山 總持寺祖院 慈悲の杜編 現代風にアレンジされたイケイケの仏さまに萌え

2024年09月14日

ここまで3回に渡ってお届けしてきた總持寺祖院レポート。

1回目はエントランスを、2回目と3回目は回廊周辺をアレコレと紹介。

そしてラストの今回は裏山にある慈悲の杜を見ていきます。

入口はこちら、大祖堂と仏殿を繋ぐ回廊の角部分。

なんかよー分からんポスターが目印です。

ここからピョッと外に出ます。

すると目の前に池。

「枯れずの池」ってヤツですね。

どんなに日照りが続いても枯れず、どんなに大雨が降ってもあふれないっていうアレです。

地層の切れ目に現れたただの湧き水なんだけどね。

その脇をスタスタ進む。

すると目の前に不動明王の石仏。

渋柿食った菅原文太みたいな顔で正面を見つめています。

不動明王ってね、なぜか滝の化身とされる事が多いんですよ。

ここもそうで、このすぐ先に小さな滝があります。

その滝を祀ったお堂がこちら。

不動堂と呼べばいいのかな?

わずか一間四方の小さなお堂です。

中を覗くと、木造の不動明王像が2体と丸鏡が5枚、寒々しく置かれているだけ。

それより滝はどこじゃ?って事なんですが。

裏です裏、この裏にその不動滝があります。

ぬめぬめの岩肌にチョロチョロと水が落ちる、落差3メートル程度の小さな滝(?)。

これが不動滝。

その名も『不動明王 荒神瀑布(こうじんばくふ)』。

勇ましい名前の割にえらく弱々しくて、なんか微妙~な感じなんですが、この滝の水、古来より眼病に抜群の効果があると伝えられています。

洗ってきましたよ、ばしゃばしゃと。

ド近眼なんでね。

目ぇ良くなれ~~~って祈って洗ってきましたよ。

全然良くならんけどな!(←?)

さてここからが本番。

入山です。

この先の路上に三十三観音の石仏が並んでおり、全部お参りすると晴れて所願成就となるのです。

参ってきました、心を込めて。

なんたってわたくし、人生ドン底人間ですんでね。

この落ち切った人生這い上がれるんなら、神でも仏でも、悪魔にでも頭下げますわ。

開運ーーーーー!!!やって来いーーーー!!!

はい一発目、青岸渡寺(せいがんとじ)の如意輪観音(にょいりんかんのん)。

如意輪ってのはどんな願いもかなえてくれる輪っかです。

元々のルーツはインドの武器なんだけどね。

何でも打ち砕くってイメージから、どんな願いもかなえる不思議な輪っかって伝承が生まれたのでしょう。

それを持ってる観音さま。

つまり何でも願いを叶えてくれる観音さま。

もう切に願ってきましたよ。

なんたって人生ドン底・・その話はもういい??

ここから山道に沿ってポコポコと石仏が現れます。

次々と現れる観音さま、観音さま、観音さま。

その数33+1(1体だけ文殊菩薩が混じっている)。

これら1体1体に丁寧にお祈り。

これだけお願いしまくりゃ、1体くらいは願いを叶えてくれるでしょ。

なんたってわたしは人生・・しつこい??

さてこれらの観音さま。

1体ごとに案内板が立てられているのですが、そこにイラストが添えられています。

種類は全部で6種類。

いわゆる六観音というヤツです。

それらのイラストがコチラ。

仏教感ないわな~。

メッチャクチャ現代風。

特に聖観音さまのイロっぽさ、ハンパないわ。

仏さまも時代に合わせてスタイリッシュにドレスアップしていくんですね。

晴れて三十三観音全部お参りしたら、ゴールに現れるのが慈雲閣(じうんかく)。

僧形観音を祀ったお堂です。

普段は秘仏とされていますが、毎年7月にだけ御開帳されます。

結構山道キツイんでね、意外と達成感あります。

おおーー制覇しちゃったぞー!みたいな。

少々しんどいかもしれませんが、時間がある人はぜひこの三十三観音巡り、挑戦してみて下さい。

以上で總持寺祖院レポート、終了。

長々と4回に渡ってお届けしてきた現地の様子、いかがだったでしょうか?

紹介した以外にも、クドくなるので割愛した面白ネタ、まだまだいっぱいあります。

そして現場の空気は現場でしか味わえません。

總持寺祖院、なんか楽しそ~って思った人は、ぜひ一度お参りしてみて下さい。

古刹の奏でるワンダフル仏教ワールドへ、カモン!

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

諸嶽山 總持寺祖院 境内編その2 このお寺何が何でも瑩山紹瑾が大好きです

2024年09月07日

仏教建築の博物館のような堂塔伽藍が並ぶ總持寺祖院。

前回は回廊内部の鐘鼓楼(しょうころう)~放光堂(ほうこうどう)までを見てきました。

今回はその先にある大祖堂(だいそどう)から見ていきます。

こちらは大正2年建造で、間口34メートルのビッグサイズ。

瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)を始めとする、歴代祖師を祀ってあるお堂です。

プロポーションがいいわな~。

デカい入母屋屋根がドンとかぶさり、中央には優雅なカーブを描く唐破風。

壁面には清廉な白漆喰を塗り込め、その中を柱や束が小気味よく走り、腰回りの板張りが足元をきゅっと引き締める。

豪壮さと緻密さ、重と軽が絶妙に絡み合った素晴らしいビジュアルです。

何気に前面の庭との間に段差を設けてあるのもポイントだわな。

物理的な高低差が、建物の格の高さを暗示しています。

中に入ると壮麗な仏教装飾がばーん!

強烈なインパクト。

中央の天蓋がスゴイな。

まるで天から金色が降って来るかのよう。

奥の宮殿(くうでん)も黄金でキラッキラ。

これでもかと黄金を使う事で、仏の世界の荘厳さを表現しています。

そしてここに来たら必ず欄間に注目。

この寺を開いた瑩山紹瑾の誕生から諸国行脚までの物語が、一代絵巻のように描かれています。

偉人ですからね、このお寺では。

こうして欄間を並べる事で遺徳を偲んでいるのでしょう。

瑩山紹瑾LOVE♪なハートがひしひし伝わってきます。

隣に移って、仏殿。

こちらも立派な体躯で、大祖堂に継ぐ大きさ。

中には寺のご本尊である釈迦牟尼仏が祀られています。

ここで注意して欲しいのが建物の位置。

先に見た大祖堂が山門正面のベストポジションにあるのに対し、仏殿は脇の右側に配置されています。

サイズも大祖堂よりひと回り小さめ。

普通は本尊を祀るお堂の方が格上として扱われるはずなのに、ここではなぜか逆。

そんだけ瑩山紹瑾への崇敬が高いんだろうね。

このお寺のナンバーワンはお釈迦さまではなく、瑩山紹瑾なのです。

内部は当然黄金で装飾。

釈迦牟尼仏をセンターに置き、シャイニングゴールドがキラッキラに光を放ちまくる。

ただここも大祖堂ほどの荘厳さはないですね。

空間の広がりも、ゴールドの物量も、一格落ちる感じ。

やっぱナニがナンでも瑩山紹瑾推しなのね。

隣には座敷の大部屋。

奥の襖にはデカデカと「鐵樹 枝抽 石樹 開花」の文字。

山岡鉄舟(やまおか てっしゅう・幕末~明治にかけて活躍した政治家)による墨書です。

意味は・・・・知りません。(←!)

ただ「石樹」というキーワードに注目。

前々回のレポートで紹介した珪化木の記念碑、覚えてますでしょうか?

アレ、明らかにこの文字にかけてます。

堅牢・永続性という意味だけでなく、ここにも隠れた謎かけがあったんですね。

最後に香積台(こうしゃくだい)。

こちらはお坊さんの生活スペース兼接客スペースとなっています。

なので内部は見学不可。

見られる範囲で中をチラッと覗くと、結構生活感強め。

なんか田舎の親戚の家を覗ているような感じ。

やっぱ人が住んでる場所と仏さまを祀ってる場所って、空気が全然違うね。

脇に置いてある増長天像。

増長天は東西南北を守る四天王の一角で、南の守護を担当しています。

スゴイな、このずんぐり感。

アンバランスに足が短くて、顔がデカくて。

そしてギョロついた真っ白な目。

あんまりカッコ良くない。

でもそれが返って愛嬌さをソソルと言うか。

いいわ~~♪♪

以上、前回に続いて2回に分けて境内の様子をお届けしてきました。

次回はいよいよ總持寺祖院レポート最終回、裏山にある慈悲の杜を見ていきます。

ここに入る人、なかなかいないと思うんだけどね。

山登んなきゃいけないし(丘程度だけど)、なんか見た感じヤバそうだし。

でも行くんです、バカとマニアは!

詳細は次回。

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()