安土城考古学博物館 第2展示室編 ここはお城ジオラマのワンダーランド

2021年07月26日

安土城考古学博物館、前回は古代をテーマにした第1展示室を見てきました。

今回は中世の戦国の城をテーマにした第2展示室を見ていきます。

ここ滋賀県は常に戦略上の要所でした。

北と東との交通の結節点であり、西の京とは琵琶湖を利用した水運の動脈で繋がっています。

ゆえにここを押さえることは、天下を取る上で必須の条件だったのです。

そんな環境の中、防衛のために多くの城が築かれたのは必然の流れであり、全国的にも稀有なお城銀座が生まれたのです。

まず入口に現れるのがこちらの安土城ジオラマ。

サイズがサイズなのでスッゲー迫力です。

これがもー感動なのですわ。

安土城に行った事がある人なら知ってると思うのですが、意外と立入禁止のエリアってのが多いのですよ。

その場では、あーこの先どーなってんのかなー?ってウズウズするしかないのですが、このジオラマを見れば一目瞭然。

へー、ここでこうなって、こう繋がってたんだー、ってのがリアルに理解できます。

しかも現場はもっさり樹木で覆われててメチャメチャ見通しが悪いのですが、このジオラマは輪郭がくっきり浮き出てて明快。

城歩きで吐き出せなかった消化不良感を、スカッと吹き飛ばしてくれます。

その斜め前にもジオラマ。

背後に山を構えて敵の侵入を前方だけに限定させる梯郭式(ていかくしき)山城のモデルです。

ここではお城の用語を解説しています。

「壁土塁」「連続竪堀」「堀切」「畝堀」「障子堀」「枡形虎口」「平虎口」「馬だし」「土橋・木橋」「矢倉台」といった、お城の構造を見る上でのキーワードが模型の配置の中で見られる仕組みになっています。

手前のボタンを押すと該当箇所がピカッと光って、ほーほーなるほどコレがそうなのね、みたいな感じ。

お城初心者には勉強になり、お城の達人にはふん知ってるわ!という優越感に浸れる(←?)、そんな素敵な展示です。

その横にはまたもやジオラマ。

しかも今度のは実物大です。

このジオラマは越前の朝倉氏に伝わる資料「築城記」という、お城づくりの教科書を元に再現したものです。

ご覧の通りかなり大雑把で、え?これでお城??って感じ。

でも元々お城ってのはこんな姿をしていたんですね。

石垣や天守閣なんかが組み込まれるようになったのは戦国期のそれも後期になってからの事で、それまではこんな感じの簡易でラフな駐屯基地に過ぎませんでした。

そんなお城原初の姿を再現したのがこのジオラマなのです。

まだまだ続きますゼ、ジオラマ。

こちらは観音寺城のジオラマ。

かつて守護大名としてこの近江の地を治めた、佐々木六角氏が築いた城です。

注目なのは規模。

なんと山ひとつを丸々城塞化してあるのです。

あんまりデカいと防衛線が伸び過ぎて守るの大変だろって気がしないでもないですが、それはそれとしてこの規模のお城は当時としては破格のサイズでした。

そしてこのお城、信長が安土城を築く際にモデルにしたと言われています。

確かに安土城も山を丸ごとお城にしてありますしね。

その隣にもジオラマ。

浅井氏の小谷城です。

梯郭式と連郭式(曲輪を並列させるスタイル)をミックスさせたような構造。

このお城、クソ真面目に真正面から攻めた日にはどうやったって落とせません。

でも実際には落とされています。

やったのは秀吉。

まさかの正面無視の側面攻撃を仕掛け、あっさり落城させました。

これによって浅井氏側は総崩れとなり、あえなく滅亡の運命をたどったのです。

戦国の世に消えたお城の中でも、最もドラマチックな物語を持つお城のひとつです。

血なまぐさいお城から一転、今度は中世の村の様子のジオラマ。

平和~な光景です。

すぐ近くに琵琶湖を持つ近江周辺の村々は、こんな形で水路網を整備して生活を送っていたようです。

田んぼの開発もしやすかったでしょうね、水を引っ張るという意味では。

ただ平地はそんなに多くないので、広域展開は難しかったでしょうけど。

そんな村の遺跡から出てきたものがこちら。

皿や硯、壺など、昔の生活の様子を伺わせる品々です。

おお~昔の人、こんなモノ使ってたのかー、みたいな。

でもこれ、実は全部ゴミです。

いらなくなったから捨てられ、そのまま土の中に埋もれたのです。

それが今になってゴロゴロ出てきて、時代考証のための貴重な資料として展示されているのです。

ゴミを捨てる時は注意してくださいね。

うっかり変なモノを捨てると数百年後に掘り出されてさらしものにされますよ!

「信長研究室」なんてスペースもあります。

そんなに多くはないけど、信長について書かれた資料がイロイロ。

結構人気あって、絶えず誰かが座って何か読んでます。

右側に見える3本の棒は長槍。

左から順番に織田・武田・北条のもの(の復元)。

画像じゃ途中で切れちゃってて分かりませんが、かなりの長さ。

一番長いのは織田の槍で、4メートルくらいはあります。

横に向けるとメッチャ重そう!

当然振り回しては使えないので、最前線専用の突撃用の槍として使われました。

最後にもう1回安土城のジオラマ。

ご覧の通り4つ並んでいます。

このジオラマ、趣向が面白くて、城の正面の大手道の復元の様子を再現しています。

今見られる大手道は実は平成になって調査・整備・復元されたもので、以前の姿は全く違ったものでした。

その変遷を4段階に分けてジオラマ化してあるのです。

右から順に「発掘前」→「発掘中」→「整備後」→「築城時」の姿。

ビフォー・アフターでどんな感じで様子が変わっていったのかが分かります。

これ見てもう一度安土城へ行くと、きっと最初見た時と全然印象が変わりますよ!

実は他にも何点かジオラマとか模型があるのですが、撮影不可なのでスキップ。

興味のある人は現地に行って直接自分の目でご覧ください。

精巧に造り込まれたお城ジオラマのクオリティの高さに思わず息を飲みますよ!

お城ファンなら喰いつき所満載の安土城考古学博物館。

い~いトコです。

本当にいいトコです。

お城に興味ないって人もぜひ一度ここに来て、その面白さを体験してみてください。

安土城考古学博物館 第1展示室編 360度古代の文化で満載

2021年07月24日

信長の城、安土城。

そのすぐ近くに安土城考古学博物館という施設があります。

古墳時代と戦国時代、ふたつの時代にフォーカスを当てて展示を行っている博物館です。

館内には3つの展示室を備え、ロビーに入ると右に第1、左に第2、そして中央に第3展示室の入口があります。

第3だけは企画展用で基本写真撮影できないのでレポート不可。

って事で第1・第2展示室の様子をご紹介します。

第1回の今回は第1展示室のお話。

入口入っていきなりばーん!と目に飛び込むのが滋賀県の遺跡マップ。

古墳を中心とした古代の遺跡位置が網羅されています。

あるわ、あるわ、イロイロあるわ!

わたしが滋賀県民なら多分これ全部制覇するな。

石川からじゃちょっと無理だけど。

古代好きには胸わくわくのドリームマップです。

そのすぐ横にあるのが、こちらの八幡社古墳群の46号墳石室の再現。

ハリボテ感満載ですが、そこはまあツッコまない。(←しっかりツッコむ)

入口は大人がかがんで入れるくらいの大きさ。

中は入室オーケーです。

ちょっと中も見てみましょう。

内部はそこそこ広く作られていて、天井はドーム状になっています。

右下の人型の照明が当たっている部分が、多分被葬者が埋葬されていた場所でしょう。

ちなみにこの再現石室のモデルとなっている古墳には、他にもふたつの石室があったそうです。

恐らくどれかひとつが本来の埋葬主で、他の二つは後に追葬されたものでしょうね。

ある意味シェアハウス的な古墳。

再現と言えばもうひとつ。

こちらは瓢箪山古墳の石室再現。

先に見た八幡社古墳群46号墳石室と比べてずいぶんコンパクトです。

この違いは何なんですかね?

被葬者の力の違いか、あるいは時代によるスタイルの変化によるものか。

わたしゃ専門家じゃないので詳しい事は分かりませんが、そこまで分かるようになるとさらに色んなものが見えてくるんでしょうね。

こちらは古代の王のコスプレ。(←?)

左から順に4世紀、5世紀、6世紀の王がイメージされています。

4世紀王は司祭的でシンプル。

5世紀王は戦乱の多かった時代を彷彿させる戦闘的なスタイル。

6世紀王は国や地域の統合が進んで豊かさを増したファッショナブルないで立ち。

急速に変化していく当時の世情が、そのまま現れていますね。

今の世の中も目まぐるしいですけど、当時も負けないくらい変化の激しい時代だったんですね。

そんな王族の権威を象徴した装飾品がこちら。

新品みたいにきれいなのは実際に新品だからで、古墳から掘り出されたものを元に複製・再構成されています。

すごいですよね。

ゴージャス感満点のド派手な装飾。

今で言えばグッチやプラダの高級バッグか、それ以上のインパクトがあった事でしょう。

オシャレに対する欲望は今も昔も同じなんですね。

わたしの愛するハ・ニ・ワ♪

こちらはバリバリの本物です。

いいですわ~、この子供の粘土細工みたいな洗練性のなさ。

不格好が生み出すカッコ良さ。

テキトーさ全開の美しさ。

縄文式土器なんかもそうですが、古代人のアート感覚ってのは独特ですね。

なんかもーメッチャメチャ魅かれますわ!

銅鏡。

これもカッコええ~~~!!!

見ての通り様々な文様があしらわれています。

どれも意味は分からんけど、どこか呪術的。

これは鏡の中には神が宿るという思想に基づいているからでしょう。

そしてこの考えは現代にも受け継がれています。

神社に祀られている丸鏡、あれも元はこれがルーツなのです。

この時代から鏡と宗教は不可分の関係だったのです。

もうひとつ忘れちゃいけない古代独特の文化が銅鐸。

壮観ですね、こんだけズラーっと並んでると。

銅鐸の使用目的は未だに不明とされています。

時代と共にどんどん大型化していき、そしてある時突然姿を消すのですが、その理由も不明。

銅鐸って古代史においてとってもメジャーな存在であるにも関わらず、意外とその実態については謎だらけという不思議な存在でもあるのです。

誰か研究してみませんか?

その謎を見事解き明かしたら、多分後世に名を残せますよ!

古代ロマンがぎっしりと詰まった、安土城考古学博物館の第1展示室。

楽しいですよ。

考古学に興味なくても十分楽しいですよ。

古墳とはなんぞや?古代人の文化とは?などと難しく構えず、どうぞ気を楽~にしてお越しください。

ザ・古代な世界があなたを迎え入れてくれます。

次回は向かいにある第2展示室のお話。

あちらは時代が一気に進んで戦国期の城がテーマです。

日本史において最もダイナミックだった時代のエネルギー、思う存分ご堪能ください!

常在山 本土寺 天井画にズッコケないでネ

2021年07月21日

血なまぐさい伝承を持つ本土寺(ほんどじ)。

ここ、あんまり気持ち良くない言い伝えが残っています。

宗教ってなんだよ?

坊主ってなんだよ?

みたいなね。

何が気持ち良くないって、人が殺されてんですよ。

しかも殺したのが寺の坊主っていうね。

詳しくはこの石板に書かれているんですけど、読んでも分からんです。

無駄に言い回し難しくて、何書いてあんのかさっぱり分からんです。

なので分かりやすく訳すと以下の通り。

日蓮宗の開祖、日蓮の孫弟子で日像ってお坊さんがいました。

そのお坊さんが萬蔵ってお坊さんに頼まれて、石動山の天平寺で説法を行いました。

そしたら天平寺の僧たち大激怒!

日像と萬蔵を敵と見なし、殺しに(マジで)来ました。

それを助けたのが太郎・北太郎という兄弟農夫。

でも2人vs石動山のクレージー僧侶軍団ではハナから勝負にならず、あえなく殺されてしまいました。

そんな2人を哀れみ、無事逃げ伸びた日像が後に建てたお寺がこの本土寺です。

って感じ。

どうなんですかね、宗教者であるお坊さんが殺人って?

まあ石動山のお坊さんって暴虐的だったと言うか、そもそもあんまり素行が良くなかったみたいですけどね。

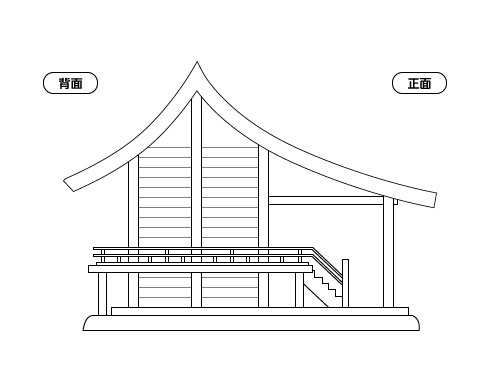

そんな本土寺のエントランスを飾るのがこの山門。

両脇に仁王像を収めた八脚門です。

ま~スバラシイですわな♪

黒瓦と太い柱が作り出す重厚感。

木の枯色からにじみ出る威厳と老蒼感。

そしてその周囲を覆う木々と苔が放つ神秘的な緑。

幽玄です。

霊的エネルギーギンギン!です。

その門を守る仁王像。

コレもい~いじゃないですか♪

左に吽像(うんぞう)、右に阿像(あぞう)。

燃えるような紅色の肌は熱く強く、両の太い足で大地をどしりと踏みつける。

腕は筋肉でもりもりに盛り上がり、手には武器となる法具を握り締め、無限の法力で邪なる敵を迎え撃つ。

まさに仏法の守護神!

ちなみにこの仁王像、元々は太郎・北太郎兄弟を惨殺した僧達がいた、あの天平寺にあったものです。

それが明治初年の廃仏毀釈のゴタゴタの中でなぜかここへ移され、以来ずーっと大切に守られてきました。

なんとも釈然とせん話ですな。

わたしならそんな因縁のあるお寺の像なんて絶対受け入れんけどね。

いったいどんな成り行きがあってこうなっちゃったんですかね?

その仁王門を抜けるとすぐ目の前が本堂。

壁は白漆喰の真壁作り、腰回りには下見板張り。

屋根は反りのない切妻造りで、桁行五間の中規模サイズ。

ごくごくオーソドックスなスタイルです。

装飾らしい装飾と言えば、中央の唐破風とその軒下の彫刻くらいですかね?

左右の木鼻に獅子、中央に龍。

その上に雲形文様を刻んだ蟇股(かえるまた)がガッシリ。

ぶっちゃけそんなに主張の強くない、地味な造り。

こちらは境内左側にある鐘楼。

これまたシンプルな造りで、内転び(上に向かってすぼまっていく形)の4本柱に切妻屋根。

なんだけど。

素敵なのは建物より基壇の石垣。

武骨感満点の野面積み(自然石の積み重ね)が素晴らしくワイルド。

しかもその石、よーく見ると色んな石が組み合わさっています。

砂岩、泥岩、花崗岩、変成岩とバラエティー豊かで、石マニアには至福の眺め!

絶対わざとでしょうね、コレ。

色んな場所から表情の違う石をエッサエッサと集めて組んだのでしょう。

ん~ファンタスティック♪

さらにその鐘楼の脇に謎に上に伸びる石段があります。

登り口左脇には『奥の院』の文字が刻まれた石碑。

奥の院とはその名の通り奥に設けられた仏堂または何らかの碑です。

一般的には開山した祖師や本尊なんかが祀られています。

ただ決まったルールがある訳ではなく、何があるかはそのお寺次第。

現場まで行って確かめるしかありません。

早速登ってみましょう。

その途中、90度に折れ曲がる角にあるのがこのお堂。

名称不明、詳細不明。

ぱっと見、明治期か昭和初期くらいの建物かな?といった感じ。

取り立てて派手なデコレーションのない、質素なお堂です。

中にはお社(やしろ)。

神社ですな。

祀られている神はこれまた不明ですが、見た感じ三十番神(さんじゅうばんしん)と思われます。

三十番神とは1ヶ月間日替わりで守ってくれる神さまです。

じゃあ31日ある月はどうすんだ?って思われる方もおられるかもしれませんが、大丈夫。

31日専門の神さまも別にちゃんといらっしゃいます。

じゃあ「三十番神」じゃなくて「三十一番神」になるんじゃないの?と思われる方もおられるかもしれませんが、大丈夫。

大丈夫です。

もうこれ以上深く考えないでください。(←?)

そして石段の最終地点に現れるのがこのお堂。

七面大明神(しちめんだいみょうじん)を祀ったお堂です。

七面大明神とは法華経の護法神とされている神で、七面天女とも呼ばれています。

伝承によると、日蓮が説法をしていた際に現れた神さまなんだそうで。

法華経を奉じる人々を守り、大いなる安らぎを与えると言われています。

中にはやっぱりお社。

内部に像が安置されていて、どうもこの像が七面大明神ってことみたいです。

なんだけど。

顔が全然見えん・・(汗)。

見たいな~。

像の全体が見たいな~。

見たいーーーー!!!!(←なんでも見たがり)

ここでちょっと見て欲しいのが天井。

仕様としては格式高い格天井。

なのですが、見て欲しいのは天井の仕立てじゃなくて画。

なんだよコレ?

えらいフレンドリーじゃないか。

見た感じお地蔵さんに見えるんだけど。

って言うか、なんでこんなにカワイイの?

えっれ~緊張感ねーな(笑)。

小さいけど、所々に面白さを散りばめている本土寺。

いいですよー。

心洗われますよー。

なんか仏の神霊力が天からサラサラ降り注いで来るような霊験空間を味わえますよー。

場所は山奥です。

なかなかの僻地です。

車がないとちょーっと来るには厳しい立地ですけど、でも来るだけの価値はあります。

大自然と仏教が織りなす神秘のワンダーワールド、ぜひ一度はご堪能を。

仁王様も目玉ギョロギョロさせて待ってますヨ!

常在山 本土寺

住所:石川県鹿島郡中能登町西馬場 ユ 3

TEL:0767-72-2235

関連タグ >> お寺

昇龍 マーボー飯+焼き餃子 片田舎に光る珠玉のハイパフォーマンス中華

2021年07月19日

この日はブログネタを仕入れにお出掛けブ~ラブラ♪

お昼になってごはんタイム。

さーこの辺でメシ屋は?とgoogle mapをいぢいぢしてみると、昇龍っていう中華料理屋を発見。

早速直行。

店内はカウンター+テーブル数卓。

時間的にお昼ちょっと前だったって事もあって、既にほぼ満席。

かろうじて空いているカウンターの席に座る。

メニューには美味そう~なのがいっぱい♪

かーなーりー激しく悩み、ヨダレじゅるじゅるの中で選んだのが”マーボー飯”と”焼き餃子”。

もちろんマーボー飯は大盛りで。

それでは本日は飛び込みで見付けたお店昇龍にて、”マーボー飯”と”焼き餃子”を。

ガッツリ張り切って食べたおします。

マーボー飯。

マーボー豆腐は花椒ビッリビリ!

植物的な刺激感がバッと飛び散り、さらに唐辛子の痛みがビシビシと舌を刺す。

想定以上のストロング・スパイス・スタイル。

豆腐は大切り。

ぷるっと柔らかく、味わい無。

この「無い味」がスパイスの刺激を心地良く希釈し、味をふわりと軽くする。

それでも刺激強いけど。

ごはんはパラ感強め。

ぐしっとした食感が味の押しを強くし、食べ応えをぐっとアップさせる。

焼き餃子。

皮は薄め、質感むんにり。

焼き目のカリカリ感は控えめ。

中には汁でじゅくじゅくの餡。

肉の味がじゅわっと湧き出し、舌の上でとろとろと溶けて、濃密なうま味がゆるりと口の中を流れて。

そこに野菜の辛みとコショーのほのかな刺激が重なって。

幸せ絶頂の充実感!

ただ。

ビールがないのが地獄!(←?)

中華スープ。

薄味。

さら~りとした薄味。

優しいスパイス感と野菜の出汁が溶け合って、スカッと抜けが良く、ちょっと強めのもわりとした油の甘みが後に残る。

ガッツガッツ頬張って頬張って、完食。

昇龍の”マーボー飯”と”焼き餃子”。

美味かったわ。

まー美味かったわ。

100点満点だわ!

ビールあったら200点だったけどな!(←まだ言う)

ごちそうさま。

[参考]

・マーボー飯:605円

・ごはんの大盛り:110円

・焼き餃子:385円

昇龍

住所:石川県七尾市細口町ろ 80−1

TEL:0767-57-2782

小坂神社 「四間社流造」「向拝は三間」の謎を解く

2021年07月17日

創建717年(奈良時代)の小坂神社。

金沢五社のひとつに数えられる、格式高い神社です。

金沢五社とは小坂神社を始め、宇多須(うたす)神社、神明宮、椿原(つばきはら)天満宮、安江八幡宮の事で、これら全てを制覇すると願いが叶うと信じられてきました。

そのくらい知名度が高かったって事なんでしょうね。

場所は卯辰山のふもと、通りをちょっと脇に入った所にあります。

やや地味~なエントランスですので、ぼーっとしてると通り過ぎてしまいます。

見逃さないよう、頑張って探してください。

大きな石鳥居が目印です。

いきなりズバッと続くのがこの石階段。

傾斜はなだらかながら、まあまあ長さがあります。

こんな形の神社って多いですよね。

なんやら謎に階段を登らせる神社。

階段を下りた先にある神社なんて、(たま~にあるけど)ほぼ皆無。

「神は高い場所にいる」ってのが神社思想の大原則なのです。

その階段の中ほどに、ふたつの末社があります。

左がお稲荷さん、右が天神さん。

こちらはそのお稲荷さん。

正面にはトレードマークの赤鳥居がズバッ!

その先にある社(やしろ)は入母屋造りの三間社で、比較的よく見かける造りになっています。

足元には狛犬ならぬ、狛キツネ一対が2セット。

手前はボロボロ、奥はピカピカ。

多分手前の方が初代で、奥のものは新しくしつらえた二代目なのでしょう。

じゃあ手前のは引退させて建物の中に入れてやれよって感じですが(笑)。

こちらは右側の天神さん。

菅原道真を祀った神社ですね。

見た目控え目な白鳥居の奥に、小振りな社がちょこん。

ちょっと画像じゃ分かり辛いですが、社の基壇にはいくつも石の山があります。

これは「積み石」と呼ばれるもので、崩れないように積むと願いが叶うと信じられています。

いわゆる願掛けですね。

今ある石を崩さず、自分の石も落ちないように積むってのがルールです。

興味がある人は挑戦してみてください。

その先を進むとようやく拝殿。

の、前にアレがあるのです、アレ。

わたしの大ぁ~い好きなアレ。

逆立ち狛犬!!

見事ですね~。

口をぐっと結び、目線をやや上方に向け、前脚を岩座に踏ん張って後ろの両足をけーん!と蹴り上げる。

ああ素敵♪♪(うっとり)

逆立ち狛犬は。

金沢神社界のスーパースターです!!!

そして拝殿・・なんだけど。

境内が狭い上に周りの木立が邪魔してアングルが取り辛く、写真の枠に建物が全然入らん・・・(汗)。

外観は頑張って頭の中でイメージしてください!(※無理)

建物自体の創建年は不明、江戸時代なのは間違いないと思うけど。

これがまたものすご~く細部までしっかり作り込まれてましてね。

特に向拝下の彫り物が見とれるほど見事!

まず手前中央に鳳凰の彫刻。

両翼を大きく広げ、とがったくちばしをキッと横に伸ばす。

その奥に龍。

雲間に長い体をうねらせる姿は躍動感にあふれ、あふれるような霊力がむんむんと湧き立っています。

そしてその下に鹿。

え?なんでここで突然鹿?と違和感を感じるかもしれませんが、この小坂神社は奈良の春日大社の末社なのです。

春日大社と言えば鹿。

なのでここで鹿が神使として登場するのです。

拝殿の中はこんな感じ。

天井は格式高い格天井とし、中央に大きな提灯がどべーん!と吊り下げられています。

奥には祭壇。

そしてこの祭壇を照らすように、上から太陽光が降り注いでいます。

多分こうなるように角度を考えて、採光してあるのでしょう。

何気ない演出ですな。

神さまの神々しさを光で表現する。

このワンポイントで、神聖な霊気が室内をさーっと満たしているような不思議な緊張感が湧いてきます。

その拝殿の背後にある本殿。

これまた角度が厳しく、スンマセン、こんな写真しか撮れません。

この本殿は創建年が明示されており、1688年、江戸時代前期の建立です。

外観は見ての通り真っ赤っか。

この赤も春日大社の社殿の色にあやかっています。

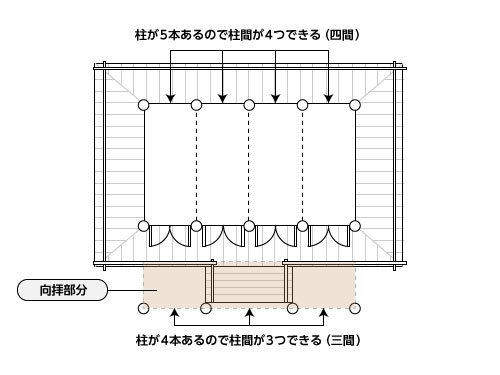

そして造りがかなり独特になってまして、神社の説明によると「四間社流造(よんげんしゃながれづくり)」「向拝は三間」となっています。

コレ意味分かりますかね?

まず「流造」とは屋根の形。

本を上からばさっと被せたような切妻屋根になっており、後ろに対して前の方が長くびろーんと張り出している形式のことを言います。

前だけ長く伸ばしてあるのは、参拝者の雨除けのためです。

次に「間」。

通常神社の建物は、本殿にせよ拝殿にせよ、間数が奇数になるように設計されます。

じゃないと入口のど真ん中に柱が来ちゃいますからね。

でもこの建物は珍しい偶数間となっています。

じゃあ入口どこに置くの?って事ですが、四間全てに観音開きの扉が取り付けられているので、全部入口って事になります。

そして建物本体が四間なのに対し、前面にある向拝(ひさし部分)は三間。

これは当然向拝の中央に柱が来るのを避けるためです。

これが「四間社流造」「向拝は三間」の意味です。

コレ、試験に出るのでちゃんと覚えといてくださいね!(←何の試験?)

奈良時代から続く古~い神社、小坂神社。

山裾にある落ち着いた神社です。

訪問の際にはそこに潜む歴史の匂いを感じながら、ひとつひとつじっくりと堪能していってください。

なおこちらは加賀藩三代目藩主の前田利常(まえだ としつね)の正室珠姫(たまひめ)の病気祈願所だったそうです。

ゆえに病気平癒に高い霊験がある事で有名。

なんか体調がイマイチ冴えないんだよな~なんて人は、ぜひ一度お参りしてみてください。

わたしの様に人生が病んでる人はどうにもなりませんが。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()