能登国分寺公園 古代のお寺の様子をイメージで再現

2021年08月07日

七尾の山側に大きな公園がふたつ並んでいます。

ひとつはのと里山里海ミュージアムを含む能登歴史公園、そしてもうひとつが今回ご紹介する能登国分寺公園です。

この公園はその名の通りかつての国分寺の遺構跡に整備されたものです。

国分寺の大まかな概略については以前の記事で詳しく書きましたので、今回は公園全体の様子を見て行きます。

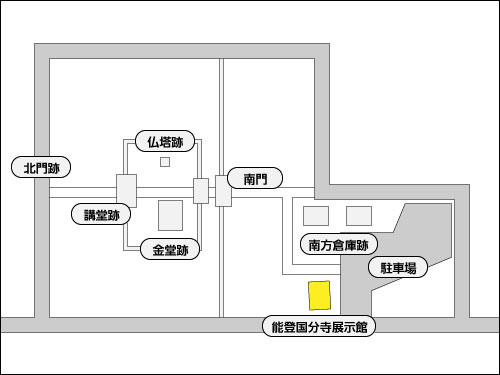

まずは全体の構成から。

敷地は大きく南北に分かれていて、北側が国分寺跡、南側が建物跡となっています。

ちょっと見て欲しいのがお寺の伽藍配置。

金堂と仏塔を左右に配して中央奥に講堂を置き、その周りを回廊がぐるりと取り囲む構造になっています。

この形以前にも見ましたよね?

そう末松廃寺跡の法起式伽藍構成(ほっきしきがらんこうせい)です。

あの形がここでも使われているんですね。

当時はこの形が寺院建築のスタンダードスタイルだったのです。

園内に入るとまず目に入るのがこの建物跡。

南方倉庫跡と呼ばれていて、2棟の建物があった事が確認されています。

構成としては縦×横に柱が4本ずつ並んでいて、丸い石がその場所になります。

恐らく高床式になっていて、倉庫として使われていたと考えられています。

このすぐそばで税の荷札に使う木簡が見つかっているそうなので、そうして集められた年貢なんかが収められていたのでしょう。

なお、お寺との繋がりは不明です。

その向こうにあるのが、以前にも紹介した南門。

カァーーーッコイイじゃーないですかー!!

真っすぐに伸びる道の向こうに現れる人工的な構造物。

門の屋根には重い黒瓦をずしりとかぶせ、足元は太い柱でがっしりと支え、両脇には板塀が一直線に走る。

この縦横の鮮やかなラインの交差と中央の重量感。

めっちゃ引っ張られますわ。

有無を言わさず吸い寄せられるような、強烈な引力!

門は八脚門。

四脚門と違って横幅がしっかりあるので、がっしりとした安定感と迫力が格別です。

瓦は総本瓦葺き。

本瓦ってのは重いのでね、それをしっかり支える構造が必要となります。

ご覧の通り柱が太いのは、見た目の良さもあるでしょうけど、強度上の必要性もあってのものなんですね。

そしてもうひとつ見て欲しいのが、木の色。

なんか中途半端な茶色をしてますが、これは元の色ではありません。

こちらが本来の色。

鮮やかな朱色です。

完成当時は門全体がこの色だったんですけどね、雨風にさらされて今みたいな色になっちゃいました。

1000年以上前のものならまだしも、この門は平成4年に造られた復元建物ですからね。

30年かそこらでコレって、ちょっと色落ち早過ぎなんじゃないですかね?

その「元」赤い門をくぐると、ばっと広がる平地。

建物はありません。

かつての建物の位置と規模が分かる目印だけがあります。

全体図で見た通り、左に金堂、右に仏塔、奥に講堂。

その周りを回廊がぐる~っと取り囲んでいます。

回廊跡はこんな感じ。

2列に並んでいる杭が柱のあった位置ですね。

この列に沿って廊下がぐるっと伸びていたのです。

外側のくぼみは溝の跡ですね。

回廊の屋根から落ちた雨水なんかを逃がすためのものでしょう。

こちらは金堂跡です。

金堂とはお寺のご本尊を祀ってある場所。

ご本尊が釈迦如来だったのか、薬師如来だったのか、何かの菩薩さまだったのかは不明です。

どうしても知りたい人は当時の人に聞いてください。(←どうやって?)

規模は正面15メートル、奥行き11メートル、高さは恐らく12メートル程度と推定されています。

なかなかのサイズですね。

その頃の建物としては相当なインパクトがあった事でしょう。

その隣にあるのが仏塔跡。

ソレっぽい基壇で底上げした上に、柱の位置を表す石がズラズラッと並べられています。

この柱の位置から塔の一辺は約4.5メートルだったことが分かっていて、そこから逆算すると高さはおよそ25メートル程あったと考えられています。

層数は不明。

三重だったのか、五重だったのか、七重だったのか。

規模から想像するに、恐らく五重だったとする説が有力です。

塔跡の中央に、ひとつだけ意味深な石が置いてあります。

これは心礎(しんそ)と呼ばれるもの。

仏塔の中心には下から上まで続く「心柱(しんばしら)」と呼ばれる通し柱が1本通っています。

その柱の根元に置かれるのがこの心礎です。

真ん中にちょこっと窪みがあるのが分かると思いますが、この窪みが心柱を差し込む穴です。

この心柱ってのが仏塔のキモでして、これはいわば魂なんですね。

なのでその周りを覆う壁やら屋根やらは全部お飾り。

仏塔ってのはこの心柱を保護し支えて守るためのものなのです。

その奥にあるのが講堂跡。

遺構の状況から、横21メートル・奥行き12メートルのサイズだったことが分かっています。

高さは推定10メートル。

講堂ってのは仏の教えを講釈したり、修行したりする場所ですね。

この中にお寺のお坊さんが集まって、木魚ポコポコ叩いてお経を唱えていたのです。

現代でもよく見られる光景ですね。

この時代に既に木魚があったのかは知らんけど。

その講堂の先、最奥にあるのが北門跡。

ここはご覧の通り案内があるだけで、当時の姿は特に再現されていません。

発掘調査では建物の痕跡は確認されておらず、恐らく扉だけの簡素なものがあっただけと推定されています。

この場所は位置的に裏口に当たりますんでね。

先に見た南門みたいな立派な門を備える必要はなく、とりあえず出入りできる通路があればそれで良かったのでしょう。

以上、能登国分寺公園の様子をひとつひとつ見てきました。

残念ながら戦国期に消失・廃絶してしまったため、今は遺構から当時の姿を推し量るしかありません。

しかしそれでも不思議な神秘感があふれる、素敵な場所です。

古代の歴史が好きな人は、ぜひ一度訪れてみてください。

次回は公園内にある能登国分寺展示館を見て行きます。

のと里山里海ミュージアムが新設されたせいで思いっ切り影が薄くなっちゃいましたが、ここも面白い資料が色々見られます。

特に能登国分寺の再現ジオラマは必見ですよー!

白巖山 青林寺 なぜか34体ある三十三観音の犯人はコレだ!

2021年08月04日

ここ1か所で西国三十三カ所の観音巡りがまとめてできるというお得な(?)お寺、青林寺(せいりんじ)。

場所は七尾の山間、和倉温泉から歩いて5分の距離にあります。

このお寺、大正天皇が皇太子時代に訪れたという御便殿(ごべんでん)が有名なのですが、残念ながらこの日はコロナのため閉鎖。

って事でそれ以外の部分を見ていきます。

御便殿の様子はまたいつか、機会を改めて。

まずは山門です。

どーよ!この勇壮感!?

カッチリと組み上げられた木の造形は一分の隙もないほどに精緻精妙で、でもその部材ひとつひとつは優しく温かく、まさに完成された日本の寺院建築の理想形。

それゆえかそこから生まれる霊的エネルギーがハンパなく、門前には独特の緊張感がピーン!

この先は聖域です。

どうぞ背筋を伸ばしてご入場を。

門を抜けてすぐ左手には石仏。

不動明王像ですね。

左手に羂索(けんさく)、右手に宝剣、髪を辮髪(べんぱつ・ラーメンマンみたいな髪型)に束ねて、眼は上下を同時に睨む天地眼、そして背後には怒りのエネルギーを象徴する火炎光。

不動明王お決まりのスタイルです。

像全体はずんぐりしてて、ちょっとユーモラスな感じですね。

でも不動明王の仕事は仏法を破壊する者の調伏。

悪いヤツは力づくでバーン!とヤられるので、よ~く注意して前を通ってください。

特にわたしみたいなリアル悪いヤツは厳重注意です。(←?)

その先にあるのが本堂。

中央には銅板葺きの滑らかなカーブが美しい、唐破風の向拝がバーン!

軒下には金文字で『白巖山(はくがんざん)』と大書された扁額。

白巖山とはこのお寺の山号です。

青林寺は孤峰白巖大和尚という僧によって開かれたので、多分そこから取った名前なのでしょう。

ちなみに山号とはお寺の名前(寺号)の前に付けられる名前です。

延暦寺で言えば「比叡山」、金剛峯寺で言えば「高野山」。

お寺って結構名前被ることが多いですからね、こうやって山号を合わせることで同じ名前の他のお寺との混同を避けるのです。

ただそれでもごくまれに山号も寺号も被っちゃってるってケースもあるんだけどね。

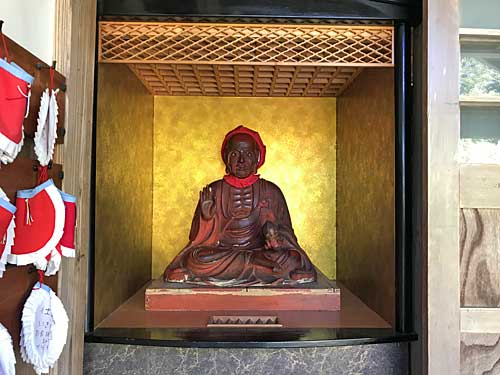

入口左手には木造が一体。

その名も『おびんづるさま』。

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)の像ですね。

賓頭盧とは釈迦の十大弟子の1人で、強い霊力によって病に苦しむ人々を治癒して回ったと伝えられています。

それにあやかって出来たのが「おびんずる信仰」で、この像をなでなでするとその部分の病気や怪我が良くなるんだとか。

いわゆる「なで仏」ってヤツですね。

健康不安のある人は思いっ切りなでなでしてってください。

信じる者は救われます。

多分。

本堂内部の様子。

すげーですな、黄金の装飾。

金!金!金!バッシバシに金!

須弥壇の中が良く見えませんが、このお寺の本尊は薬師如来との事なので、恐らく薬師如来像が祀られているのでしょう。

薬師如来と言えば病気平癒の仏。

先に見た賓頭盧にも通じます。

健康長寿ってのはいつの世も変わらない人々の願いなんですね。

そしていよいよ今回のクライマックス、西国三十三カ所の観音巡りのルートがこの先にあります。

入口は本堂の左横。

細い通路に沿ってすたすた進むと現れます。

先にひとつだけ警告しときます。

夏場は蚊に注意してください。(←刺されたのか?)

現場は道沿いに石仏、石仏、石仏。

ひたすら石仏。

当たり前ですけど、数えるとちゃんと合計33体あります。

ただよーく注意して数えないと、途中でお地蔵さまが1体紛れてます。

なのでなんとなく数えると、あれ?全部で34体あるんでね?って事になります。

そもそも几帳面に数える人なんていないだろうけど。

これら石仏群なんですけどね、結構くたびれてんですわ。

個体差もあるけど、ひどいものになるとほぼのっぺらぼう。

え?これって誰か悪いヤツが削ったの?ってくらいのっぺりしてます。

石材が凝灰岩ですのでね。

柔らかく加工しやすい半面、風化もしやすいのですよ。

なので長年風雨にさらされることで角がボロボロ落ちて、多分こんな状態になっちゃったんでしょうね。

そろそろお堂で囲ってあげないとヤバイね。

もう50~100年もするとボロボロ崩れだすよ。

途中には謎な鐘があります。

その名も『和みの鐘』。

想いを込めて3回鳴らすと願いが叶う、と言われています。

の、ですが。

これを知ったのは後の話。

現場の案内板は朽ち朽ちに朽ちてて、何が書いてあるのかサッパリ読めません。

だからわたし、1回しか鳴らして来ませんでした。

ああーーー願い事1回分損したーーー!!!

願い事成就、病気平癒、西国三十三観音巡りと、あらゆる欲望が一度に満たせる青林寺。

欲張りだけどアレコレ頑張るのは面倒臭いって人にはうってつけのお寺です。

横着したい人はぜひお参りを。

まあ。

そんな怠け者は入口のお不動さんにガーン!とヤられちゃうけどね!

関連タグ >> お寺

魚市場食堂 氷見海鮮漬丼 美味いモンも度を超すと悪になる

2021年08月02日

この日は石川から飛び出して、氷見をウロチョロ。

2ヵ所ほど目的地を回った後ちょうどいい時間になったので、メシをシバきに魚市場食堂へ。

現場は港。

ここにメシ屋があるって事を知ってないと、わざわざメシを食いに来ることは100%ないような場所。

なのですが、既に店内満席、外待ち20人強。

結構人来んのね・・・(汗)。

一瞬他行こうかと思ったけど、また店探してウロつくのも面倒臭いので、順番待ちリストに名前を書いて待機。

その後30分くらい待たされて、ようやく入店。

さーて何食うか!

メニュー表にガッツリ食いついて、アレも食いたいコレも食いたいともんもんと悩んだ末に選んだのが”氷見海鮮漬丼”。

やっぱ海鮮系ですわ、この手の店来たら♪

と、そんな流れから今回は魚市場食堂にて”氷見海鮮漬丼”を。

ライス大にして食べたおします。

前菜代わりの土鍋の漁師汁。

卓上のコンロに火をつけてぐつぐつと煮立てる。

汁の味噌はチョイ濃いめ。

厚い風味がどしりと腰を下ろす。

具の魚は料理で出てきた端材、つまりアラ。

なので食べる肉はほとんど残ってなく、はてしなく骨。

肉よりむしろ皮の方が美味くて、皮直下にわずかに付いているゼリー質の身の甘みが強烈。

舌の上でレロレロ味を溶かしながらすするのが極上♪

少し遅れてメインの海鮮漬丼登場。

さあ本番スタート!

魚はフレッシュ、ぷるっぷる。

ざぶっと歯を通し、ゆるりと崩れ、海の香りがばっと湧き立つ。

やがて口内熱で脂が液化するに従い徐々に濃厚感を増し、甘み×うま味がとろりと舌を舐める。

ここに醤油タレの辛みがキッと効いて、まろやかな風味がしっとりと肉の味を包み、後味にはワサビのハーブ香がふうわ~。

もぉ~~~涙出る美味さ!

これわね~。

アレだね~。

悪だね。

悪だわ。

「美味さ」の悪だわ♪♪

ヨダレ止まらんちゅーに!(喜)

そんなぷるぷるウマウマのヅケを白いごはんと一緒に。

ごはんはふっかふか。

空気と水分をたっぷり含み、熱い汁がじゅわっとしみ出して。

ザ・日本、の味。

このごはんにね、ヅケのタレがじと~っと染みてんですわ。

これだけでもーデリシャス♪

なのに!なのによ!ここにさらにヅケの肉がとろっと乗っかるんですわ!

ヅケのうま味、タレのうま味、ごはんの甘み、その融合が作り出すアンリミテッドの美味さのパワーアップ!

こんなん食ったらもー、悪でしょ!

美味すぎる悪でしょ!

これ食っちゃったら、一体明日から何食えばいいのよ!?

悪でしょーーーコレーーーー!!!!(喜)(喜)(喜)

さらに悪は続く。

ポットに入っている出汁。

これを丼半分くらい食ったところでジョロジョロ注いで出汁茶漬けへとモデルチェンジ。

ざばばっと掻き込む。

さらさら流れ込む米粒。

そのひと粒ひと粒に出汁がしっかり染みて爽快軽快。

ヅケの肉は熱が入ることできゅっと締まり、一方でうま味が出汁に溶け出して、汁の味がぐっと濃厚に変化。

これがさらにお米にしみ込んで、さらに美味さアップ。

果てしなく続く美味さ×美味さの無限上昇に、脳内の美味さメーターは完全にオーバーフロー!!

悪だ。

これは絶対に悪だ。

こんなんデビル美味ぇーモン食わせるなんて・・・・。

悪だ・・。

ぺろんと完食。

魚市場食堂の”氷見海鮮漬丼”。

警告します。

食わん方がいいです。

こんな悪の味を知ってしまったら、廃人確定です。

『美味さ』という悪の地獄に堕ち入りたい方のみ。

ご賞味ください。

ごちそうさま~♪♪

[参考]

・氷見海鮮漬丼:1,970円

・大盛り:無料

布市神社 拝殿と本殿の不自然な連結構造を解析

2021年07月31日

ののいちカミーノのすぐそばに小~さな神社があります。

布市神社(ぬのいちじんじゃ)です。

この神社、何気に古くて創始は1063年、なんと1000年近くも昔です。

1000年って結構なモンですよね。

平安時代ですからね。

そろそろ武士が台頭し始めるかな~、くらいのタイミング。

見た目地味ですが、なかなかに歴史ある神社です。

そんな布市神社の入口にガツン!とそびえるのがこの石の明神鳥居。

内転びの柱、すらりと反りの入った笠木、そこにざっと垂れ下がった注連縄。

実に落ち着いた風合い。

そしてその美麗鳥居の下にいるのです、アレが。

わたしの大~~好き♪なアレが!

逆立ち狛犬ーー!!!

ぐっと歯を食いしばり、前脚で体を支え、両後脚を懸命に天に向けるこの姿。

素晴らしい!

逆立ち狛犬こそ狛犬界のスーパースター!

逆立ち狛犬がいる限り、わたしは神社を回り続ける!!

逆立ち狛犬、フォーエバーーーー!!!!(←興奮し過ぎ)

って事で、大好きな逆立ち狛犬の紹介が終わったし、今回早くもノルマ終了なのですが、そういう訳にもいかないので、もうちょっとだけ見て行きましょう。

狛犬を背に境内を進むと、右手に大きな木が見えてきます。

「大公孫樹(おおいちょう)」と呼ばれる神木です。

なんでも樹齢500年なんだそうで、言われてみると確かに疲労感むんむん。

幹の一部が縦に大きくバリっと割れてて、傷口には薬が塗らてるっぽく、真っ青になっています。

多分雑菌やウイルスなんかが入り込まないように処理してあるのでしょう。

樹も人間と同じなんですね。

歳を重ねると色々ケアが必要。

お参りに行っても汚い手でベタベタ触ったらダメですよ!

その反対側に行くと、謎な石が置いてあります。

雨乞石(あまごいいし)です。

この石、妙な伝説がありまして、日照りが続く時に担いで町内を回ると雨が降るんだそうです。

誰が考えたんですかね、そんな根も葉もない話?

なんで石担いで歩いたら雨が降るのか全く意味不明。

根拠が分からん。

なお現在はコンクリートでガッチガチに固定されてますので、絶対持ち上げられません。

従って検証不可能。

残念!!

そのさらに向こうにふたつの小さなお社があります。

手前が天満宮、奥がお稲荷さま。

まずは天満宮から。

社殿はシンプルな一間社流造(いちげんしゃながれづくり)。

木材の黒茶色と銅板屋根の深緑がしっくり馴染んだ趣のあるお社です。

横には絵馬が掛けられてますね。

天神さまと言えば菅原道真、道真と言えば学問の神。

こうやって合格祈願の願掛けに訪れる人がいるんですね。

そして隣のお稲荷さま。

鳥居こそシンボルカラーの赤じゃありませんが、社殿はしっかり赤です。

お社がなぜ大小ふたつあるのかは不明。

多分何かの事情で他所から持ってきたものを一緒に祀ってあるんじゃないかな~と思うのですが、特にそれに関する案内や説明はありません。

どうしても気になるって人は直接神社に聞いてください。

そして拝殿です。

どどーんと境内中央にそびえています。

梁間二間、桁行三間、入母屋造りの平入。

こうやって漢字ズラッと並べるとなんかお経みたいですが、「側面の柱が3本」、「正面の柱が4本」、「入母屋形の屋根で横から入る形」って意味です。

分かんなきゃ別に深く考えんでもいいです。

建物としては特に大きな特徴のないオーソドックスな造り。

むしろ目につくのはその手前にある金属製の灯篭で、めっちゃめちゃスタイリッシュ♪

ああ・・持って帰りたい・・・。(※普通に窃盗です)

スタンダードな外観とは裏腹に、中はなかなかに魅力高密度。

太い柱がガンガンと立ってて、その奥に板間がバリっと伸びてて。

そして注目なのが祭壇。

ちょーっと分かりにくいのですが、丸鏡を乗せてある台に龍の彫り物が装飾してあります。

それがンま~~イケイケ♪

そして天井に掛かる奉納画。

荘厳に彩色された古代の宮殿の様子。

これもカッコエーな~。

もーイカし過ぎッッッ!!!

その拝殿の裏には本殿。

通常拝殿と本殿ってのは真っすぐに繋げるのですが、こちらはご覧の通り通路だけやや左にズラしてあります。

ちょっとイレギュラーな形。

なんでこんな事やってんのか?

ここで思い出して欲しいのが、さっき見た拝殿内部の様子。

奥から光が差し込んでますよね?

もし拝殿と本殿を繋ぐ通路を中央で連結しちゃったら、通路が影を作ってあの光は入って来ないのです。

でもこうして脇にズラす事で拝殿と本殿の間に空間が生まれ、後ろから光がぱっと差し込んで来るのです。

そしてこの光が神棚を後光のように照らし出し、強力な神々しさを演出するんですね。

何気にこの社殿の設計、テクニカルなんですゼ!

小っちゃくて、目立たなくて、地味だけど、何気に色んな面白さの詰まった布市神社。

お参りの際にはどうかひとつひとつ、じ~っくりとご鑑賞ください。

なおお正月と10月のお祭りには拝殿の扉が解放されます。

内部の奉納画をしーーーっかり見たいって人は、そんなタイミングで行ってみるのが狙い目かもしれません。

高橋家住宅 江戸時代の武家屋敷の様子を見る

2021年07月28日

高橋家住宅は、松本市に現存する数少ない武家屋敷のひとつです。

元々は松本藩が藩士の住まいとして管理していた官舎で、今で言えば社宅みたいな使い方をされていました。

場所は松本城のほど近く、普通の住宅街の中に突然ぽこんとあります。

案内によると「平成16年に故高橋桂三氏から松本市へ寄附」とあるので、恐らくそれまでは人が生活していた模様。

ただ一般公開するに当たって市が多少建物をいじってますので、寄付当時そのまんまの姿ではないようです。

屋根なんか石置きの板葺きになってますが、これはまず作り替えてますね。

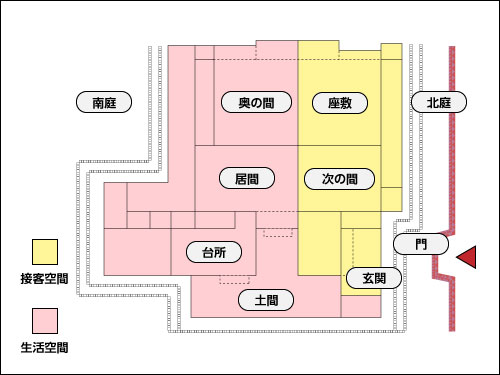

では間取りから見ていきましょう。

通り沿いに面して玄関があり、その先が「取り次ぎの間」。

そこから繋がる形で「次の間」「座敷」と続き、このスペースが接客空間となっています。

その隣のふた部屋、「居間」と「奥の間」は生活空間、つまりプライベートスペースです。

この辺りの間取りは金沢の武家屋敷とも共通していますね。

ちょっと格下になりますが、以前レポートした足軽屋敷もこれと全く同じ構成を取っています。

ご覧になりたい方は下記のリンクからどうぞ。

>> 足軽屋敷 清水家の記事

>> 足軽屋敷 高西家の記事

では邸内の様子を見て行きます。

まずは「次の間」。

ここは訪問してきた客が、主人が現れるまで待機する場所です。

狭い家なんでね、呼べばすぐ現れるので本来そんなもったいぶった部屋は必要ないのですが、まーこの辺は武家屋敷の「オキマリ」ってヤツでして。

必要あってもなくても一応用意されているのです。

で、こちらが客と主人が対面する「座敷」。

ここも書院造の流れをくむ、ガチガチの武家屋敷構成になっています。

部屋奥には床の間。

主人はこの床の間を背にして客と対面することになります。

もうちょっと気取った屋敷だとこの床の間の隣に違い棚があったりするのですが、ここでは押し入れになっています。

いかにも中級武士っぽい簡素な仕立て。

その座敷の側面には縁側を挟んで庭があります。

ここは客に見せるための「表庭」と呼ばれる庭です。

少々窮屈に見えますが、中級武士レベルの庭ならまあこんなモンですかね。

でも江戸時代は屋敷の前の道幅がもっと狭かったはずなので、ひょっとしたらもう少し広く取られていたのかもしれません。

こちらは座敷の隣の「奥の間」。

家の人間が日中過ごしたり、夜寝たりしていた場所ですね。

広さとしては座敷と同じ6畳間。

部屋奥には中床という簡易な床の間もあります。

どう見ても物置きにしか使い道ないけど。

その奥の間の側面には庭。

先に見た庭が客に見せる「表庭」だったのに対し、こちらは家人が生活のために利用した「裏庭」になります。

なので実にドロ臭い使い方がされています。

具体的に言うと畑ですね。

ここで野菜を作っていたんです、食べるために。

あと果樹なんかもあります、やっぱり食べるために。

こうでもしないと食っていけなかったんですね、江戸時代の中級武士ってのは。

このレベルの武士の生活は相当厳しかったと言われています。

最後に台所。

一応それっぽくかまどが置かれてますが、これは復元です。

江戸時代は大体こんな感じだったかな~って感じで再現されています。

かつてはお風呂なんかもここにあったそうで。

つまり火元は全部ここに集中させていたんですね。

ここは土間を通してそのまま裏庭に抜けられる構造になっています。

かまどで火を炊いた時に出る煙なんかは、全部そっちに逃がしていたのでしょう。

以上、バタバタっと見てきた高橋家住宅。

リフォームによって若干生々しい生活感が飛んでしまってますが、それでも江戸期から残る遺構。

足りない部分はイマジネーションを働かせて補ってください。

しつこくなるので触れませんでしたが、柱や梁なんかもい~い味出てますよ。

てらてらと飴色に光って、ぐんにりと伸びて。

土間から見える屋根裏の荒っぽい造りなんかも江戸時代感満点!

訪問時にはそんな細かい所もぜひ見ていってください。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()