小丸山城址公園 地形を楽しむツウ好みの城跡

2021年07月14日

前田利家と言えば金沢城のイメージが強いと思いますが、実態は信長の指示で何度も領地替えをした引っ越し大名でした。

小丸山城はそんな利家が治めた城のひとつで、金沢入城前に住んでいた城です。

場所は七尾市街のちょっと外れにある小高い丘の上で、当時は堀や総構えでぐるりと防衛線を張り巡らせた堅牢な要塞でした。

しかしながら江戸時代に出された一国一城令によって廃城となり、現在は地形に当時の姿をほんの~り留める程度になっています。

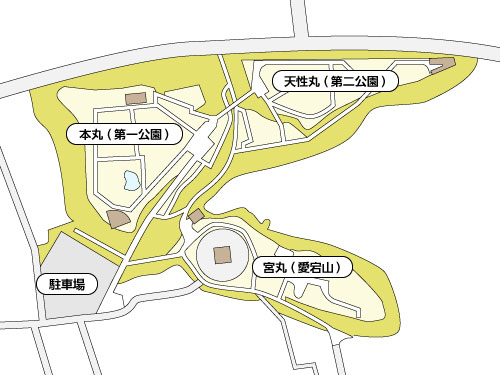

ではまず全体の構成から。

ご覧の通り城跡は公園化されており、誰でも自由に散策できるようになっています。

残されている曲輪(くるわ・広場)は3つで、それぞれ本丸・天性丸(てんしょうまる)・宮丸(みやまる)と呼ばれています。

天守や門といった建築の類は一切ナシ、全体の構造すら曖昧。

そこを地形の凹凸だけで楽しむのが、小丸山城巡りの面白さです。

いきなり本丸。

丘の上を削平して作られた平面がざっと広がります。

広さ的にはサッカーコート1.5面分くらいですかね?

今はごちゃごちゃと木が生えていて閉塞感強めですが、お城時代は多分すかっと抜けのいい環境だったでしょう。

じゃないと敵と戦う時周りの状況がつかめませんからね。

かつてここには櫓が3棟建てられていたと考えられており、その土台の遺構が今でも残っています。

まず一つ目がこちらの丑寅櫓(うしとらやぐら)跡。

現在は展望台として整備されています。

ここからの眺めがね、いいんですよ。

街が一望できて、遠くにある山々の稜線まではっきり見えて。

お城時代はここに櫓が建ってた訳ですから、さらに上から見下ろせたんでしょうね。

当時の眺め、見てみたいな~。

こちらはその南にある櫓跡。

土が盛られて台状になっているのがはっきり分かります。

上に据えられている銅像は日像(にちぞう)上人という鎌倉時代のお坊さん。

詳しい経歴はWikipediaを読んでもらえば分かるのですが、なんやらアッチャらコッチャらとガチガチに揉めた人だったみたいです。

「過激派」日蓮の直弟子ですんでね、ケンカ上等だったんでしょうね。

生前この七尾にも立ち寄った事があるそうで、その遺徳を偲んでの建立という事らしいです。

一番南にある3つ目の櫓跡。

方角的には南西になるので未申櫓(ひつじさるやぐら)って呼び方になるんですかね?

ここが一番足場が高く、こんもり山になっているのが分かります。

このすぐ下が堀切(ほりきり)になっているので、恐らくその土を持ってきて積み上げたのでしょう。

面積的にも一番広く、恐らく本丸守備の最重要拠点となる櫓だったと考えられます。

その櫓台のすぐ足元に1本の橋が架かっています。

三更橋(さんこうばし)です。

この橋を渡った先が次の曲輪、天性丸となります。

で、見て欲しいのは橋じゃなくてその下。

橋が架かってんですから当然下が窪んでんですけどね。

その窪みをよーく見て欲しいのです。

ハンパないでしょ、高度感?

この窪みは堀切と呼ばれるもので、人工的に掘り抜いたものです。

先にチラッと未申櫓の土台が堀切の土を盛って作ったものだと書きましたが、それはつまりこの窪みを掘る時に出てきた土を盛ったという事です。

すげーですわね、人の力で山の形を変えちゃう訳ですから、それも手作業で。

やらされる方からすりゃ悪魔の土木作業だったでしょうね。

上の意向ひとつでこんなの作らされたんですよ、下層の庶民たちは。

キツイ世の中だったんですね。

その堀切を越ると天性丸。

こちらもきれいに削平されてて、現在は第二公園と呼ばれるスペースになっています。

広さ的には本丸に負けないサイズ。

サッカーくらいは楽ぅ~にできます。

この辺りは戦うためだけに作られた、険しく狭苦しい山城との違いですね。

明らかに行政の拠点としての機能を意識した「居住」・「利便性」を重視した空間造成。

そして見て欲しいのがそのきわの部分。

あからさまな急斜面になっています。

この斜面、多分人工的に削ってあります。(近代にさらに削ってはあるだろうけど)

いわゆる切岸(きりぎし)というもの。

これも城の防御の仕掛けのひとつで、こうして斜面を切り立たせることで敵の侵入を阻止するのです。

広場の突端にはまた展望台。

最初に見た丑寅櫓とはほぼ対角の位置にあり、ここもかつては櫓があったのではないかと考えられています。

丑寅櫓跡の展望台と比べてこっちは角度がぐっと広く、おかげで眺めがより爽快。

250度くらいの視野角でズバッと見渡せます。

最後の曲輪、宮丸。

中央にある円形劇場みたいなやつは土俵です。

こちらでは毎年秋に奉納相撲が行われます。

石川県ってね、相撲が盛んなんですよ。

金沢市内にも卯辰山って所に野外の土俵があって、毎年高校相撲の大会なんかが行われています。

県民の相撲熱は熱いですよ!

宮丸は二段構造になっていて、土俵があるのは下段、そして上段は公園になっています。

公園にはチビッ子心うきうきな遊具がいっぱい!

休日には子供たちのはしゃぎ声が絶えることのないワンダーランドになります。

何気に城跡が意識されてますな。

中央の滑り台の塔、思いっ切り天守閣がモチーフになってます。

屋根は兜だし。

400年前は戦いのための要塞だった場所が、今じゃ子供たちの遊び場。

時間の流れとは不思議なものです。

その公園の片隅になんかワケの分からんものが置かれています。

石段が3つと鷹の像。

これ何かと言うと、元々忠霊塔だったものをバラしたパーツです。

本来ここには高さ約15メートルの石塔が建っていたのですが、平成19年の能登半島地震で損傷。

倒壊の危険を避けるため解体されたのです。

その一部をここにこうして残してあるんですね。

解体しちゃったのは残念だけど、てっぺんにあった鷹がすぐ目の前で見られるのはちょっと嬉しいかも。

めちゃめちゃカッコエーですよ、この鷹!

以上、小丸山城址公園の様子でした。

お城を見に来たって感覚で巡ると少々消化不良かもしれませんが、まあいいじゃないですか、そこは。

あまり堅苦しく考えず、どうかゆる~い気持ちでご観覧ください。

春には桜がきれいに咲きます。

涼風を浴びながら、ピンク色に染まる城跡を散策ってのもいいですよ!

関連タグ >> お城

大宮坊跡 書院台所棟 ん?ココおかしいんでね?

2021年07月12日

石動山(せきどうざん)の山中にひっそりとある大宮坊跡。

明治初頭頃に廃寺となったものを、2002年に復元したものです。

前々回はその敷地の前半分を、前回は後ろ半分を見てきました。

今回はメインである書院台所棟という建物内部だけにフォーカスして見て行きます。

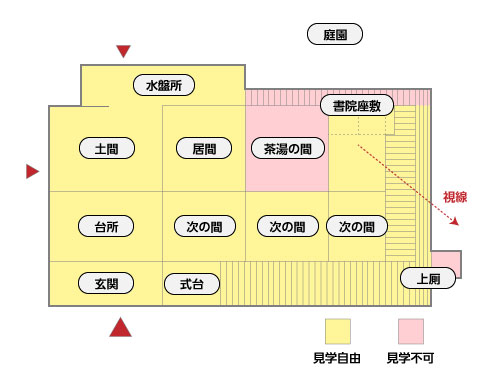

まずは全体の間取り。

左に入口を配し、8つの部屋が規則正しく並んでいます。 。

基本的に好きなように見て回れますが、茶湯の間のみ事務室的な使われ方をしていて、見学用ではありません。

うっかり入って中に係の人がいるとメッチャ気まずいです。(←入ったのか?)

ではまず台所。

台所と言っても調理設備はありません。

実質的には玄関ホールとなっています。

この場所は基本的に僧侶を含む一般人が出入りした場所になります。

なので上を見るとご覧の通り。

屋根裏丸見えの吹き抜けになっています。

装飾感ゼロの粗い造り。

ただね、建築好きにとってはこの眺め、タマランのですよ。

おお~見えるわ~梁が♪柄が♪垂木が~~♪

全部見えるわ~~~♪♪♪

みたいな。

人間、こうなったらオワリです。(←?)

あと目を引くものがもうひとつ。

仏像です。

制作は平成26年、彫刻家の長谷川琢士(はせがわ たくお)って人の作品。

モチーフはお隣にある神社の祭神、伊須流岐比古神(いするぎひこのかみ)です。

カッコええわ~、なによコレ??(喜)

ノミ1本で掘り上げた荒々しい一木造りの傑作。

今はまだちょっと新品感強くて軽いけど、200年くらいしたらすっかり飴色に変色して、い~い貫禄出てんだろうな~。

頑張って200年生きんと!!(※無理)

その隣は「次の間」→「次の間」→「次の間」と、同じような部屋が3連発。

ご覧の通り、室内の様子が先に見た台所とはガラリと変わります。

プライベートな空間である台所と違い、ここは来賓向けのパブリックスペースなんですね。

なので内部の仕立ても、それなりに整然と仕立てられているのです。

例えば天井は棹縁天井。

見た目に美しく居心地のいい、和風住宅の体裁を整えています。

壁は清廉な白漆喰。

素朴な土壁で囲まれた台所とは真逆の仕立てです。

さらに周囲にはぴしっと鴨居を巡らせ、所々に金色の釘隠しも見られます。

ぴっちりとスキのない、フォーマルな仕立て。

こちらはその次の間に接続された、式台と呼ばれるもうひとつの玄関。

先の台所にあった玄関が一般人向けの出入口であったのに対し、こちらは殿様などの上級階級専用に作られたものです。

入る所からして違うんですね、エライ人は。

ワシら上の人間がお前らなんかと同じ場所から出入りできるか!って事です。

それが江戸時代。

「身分」という絶対不可侵のヒエラルキーが世の中の全てを支配していた、そんな時代だったのです。

こちらは部屋の外にある縁側。

広いんですわ、コレが!

「長い」ってんならまだ分かるけど、「広い」んです、縁側が。

なんで縁側にこれほどの広さが取られているのかは謎。

わたしなら絶対部屋の方を広く取るけどね。

推察するに、この縁側は本堂側に面しているので、なんらかの宗教儀式的な使用目的があったのかもしれません。

ここにお坊さんがズラーリと並んで読経とか。

そして最奥にある書院座敷。

このしつらえも立派!。

メインに床の間をがっしりと据えて、右側には付け書院。

床脇には違い棚と天袋を備えて、ガッチガチフォーマルな接客空間を形作っています。

ただね、違和感がひとつあるのですよ。

庭の眺めが悪いのね。

普通この手の部屋ってのはメッチャクチャ凝った庭を見せるように作られるのですよ。

どうじゃオラー!!!くらいの感じで。

でもここから見える庭は狭くて地味で、しかも視界にトイレまで入る。(※改めて先に見た間取り図を確認してみて下さい)

明らかに変。

これ、部屋の方向間違ってんじゃないですかね?

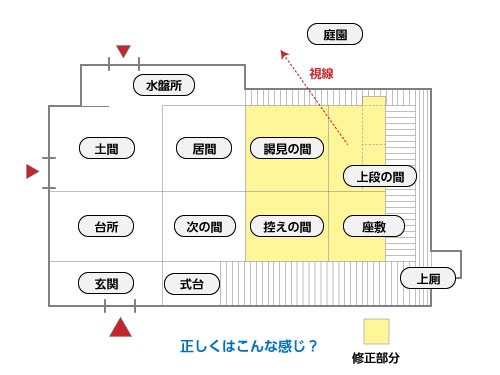

本来はこんな間取りだったんじゃないかと。

こうすると北側の大きな庭がダイナミックに見られます。

覚えてますかね、前回記事で見た殺風景な庭。

あの庭がこの北側の庭に当たります。

そしてこの庭がきちんと整えられていれば、この部屋の印象は大きく変わります。

そしてまず間違いなくきちんと整えられた庭だったでしょう。

この辺りは意見分かれるでしょうけどね。

どう考えるかはその人次第です。

場所はガラッと変わって、居間。

中央に囲炉裏をしつらえた、生活感むんむんの部屋です。

囲炉裏があるんで、この上は当然天井がありません。

屋根裏剥き出しになっています。

じゃないと煙の逃げ場がなくなりますからね。

そしてその煙は上で横に伝い、煙出しから逃げる構造になっています。

その隣の土間。

実質的な台所です。

画像真ん中くらいにあるふたつの四角い枠はカマドがあった位置です。

そしてこの真上が前回記事で見た煙出しになっています。

カマドから出た煙はこの煙出しからモクモク出て行くんですね。

以上、大宮坊跡のレポートでした。

いっや、素晴らしいですな。

だてに6億5000万円もツッコんでませんわ。

やっぱカネかけるとできるんですね、スゴイものが。

6億5000万円!恐るべし!です。

ゼニにこだわりすぎ??(笑)

でもね、ホントいいですよココ。

ちょーっと山奥でアクセス悪いですけど、間違いなく一見の価値がありますので、機会があればぜひ遊びに来てください!

大宮坊跡 後半部◆証誠殿って一体ナンじゃ??

2021年07月10日

山ひとつが巨大な宗教都市だったと言われる石動山(せきどうざん)。

そのほとんどは明治期の廃仏毀釈によって失われてしまいましたが、2002年になって中心施設の大宮坊が復元整備されました。

そんな大宮坊のレポート。

前回に引き続き、今回は後ろ半分を見て行きます。

まず敷地の中央にどーんとあるのが本堂跡。

こちらは残念ながら再現されておらず、ご覧の通り礎石がずらっと並んでいるだけです。

礎石とは柱の下に据える土台の石で、これによって建物の規模と形を辿ることができます。

デカいね。

ここにどんな建物があったのか今は知る由もありませんが、石動山のド真ん中ですからね。

息を飲むようなスッゲーお堂だった事はまず間違いないでしょう。

礎石なんでね、よく見るとちゃんと柱の痕跡も確認できます。

ほら、分かるでしょ?

四角くくぼんでいる所が柱の立っていた位置です。

建物は撤去すれば無くなりますが、礎石はこうしてずっと残るんですね。

でもその建物はドコ行っちゃったんでしょうね?

すぐお隣の伊須流岐比古神社(いするぎひこじんじゃ)の講堂なんかは、バラして炭にされちゃったそうだけど。

ここも同じような運命をたどったのかな?

その本堂の脇に地味~に面白い場所があります。

庭園です。

庭園?これで?って感じなんですけど、庭園です。

一応発掘調査を元に修復されています。

タイプとしては枯山水。

水のない池を中心に、石組みがぽつぽつと点在しているというスタイルです。

こちらは滝。

やっぱり水のない枯滝です。

ゴロゴロと置かれている大振りな石が滝の表現らしいんですけど、この感じだと段落ちの滝なんですかね?

多分一番奥に落差の大きな滝がどんとあって、その先に小さな滝がいくつか続く、とそんな構造になっているのでしょう。

いまいちイメージしづらいのは、単に造りが悪く手入れもされていないため。

きちんと整備すれば、ここが池、ここが滝、とひと目で分かるはず。

この辺は土木業者じゃなくて、ちゃんとした庭師に整えてもらわんとダメですな。

こちらは排水路。

え?なんで水のない枯山水の庭に排水路必要なの?と思われるでしょう。

確かに本来こんなものはありませんでした。

少なくとも発掘調査をした限りでは、排水路の存在は確認されていません。

じゃあなんであるのか?

これは単なる管理上の都合です。

枯山水とは言え雨が降れば水が流れ込むので、その水を逃がすためにこうして通されたのです。

ちなみに溝の壁に差立てられている瓦(画像じゃよく分からんけど)は、昔ここにあった越路小学校石動山分校(不明~1973年)を解体した時に出てきた屋根瓦です。

当時を偲んで、このような形でリユースしてあるのだそうです。

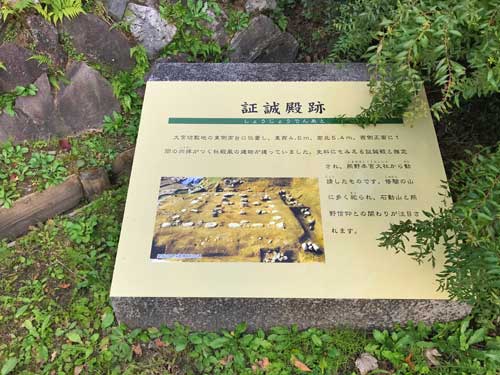

本堂跡裏手の高台には証誠殿跡(しょうじょうでんあと)。

こちらもご覧の通り礎石のみで、なんとなーく建物の形と規模が分かる程度。

サイズは4.5×5.4メートル、入口側に庇の付いたごく小さな建物だった事が分かっています。

もっともこの建物が本当に証誠殿であったかどうかは不明。

史料を元に、あくまで「推定」という事なんだそうです。

全く関係ないお堂であった可能性もあります。

ただそれ以前に気になるのが、証誠殿って何?って疑問。

「殿」が建物ってのは分かりますが、「証誠」、この耳慣れない言葉の意味が激しく不明。

現場の案内板も、その事には一切触れていません。

色々調べてみるとこの建物、和歌山の熊野本宮と関係があるそうで、あちらにも同じ名前の建物があります。

なのでどうもそこに祀られているご神体を分霊して建てたお堂ってのが、この証誠殿の正体みたいです。

ちなみに「証誠」=「証誠大権現」で、阿弥陀如来の仮の姿とされています。

なので「証誠殿」=「阿弥陀堂」と言い換えれば、なんとなーく耳慣れた感じに聞こえると思います。

そして最後に書院台所棟。

サイズ・クオリティ共に、この施設で一番のメインとなる建物です。

ンまぁ~立派だわな。

桁行13間(24メートル)、梁間7.5間(14メートル)の堂々たる体躯。

ばっさりとかぶさる入母屋の大屋根が印象的な、巨大木造建築です。

角度を変えて見てもやっぱカッコイイ!

屋根のデケー建物ってのは、それだけで風格がありますわ。

屋根の右側上にチョロっと不自然な破風(はふ・飾り屋根)が突き出てるのにお気付きでしょうか?

これは煙出し。

煙を出すんだから、この下には当然火を焚く何かがあります。

これについては次回見ます。

裏には庭もあります。

あるんだけど、えっれー殺風景。

ただ「あるだけ」の庭。

これね、元の姿は多分もっとちゃんとしたものだったはず。

このさっぱり感はあまりに不自然。

本来は美しい玉砂利が敷かれていて、大きな自然石が配置されていて、四季を楽しめる植栽があって・・・みたいな。

鑑賞するためにしつらえられた芸術的な庭。

それを匂わせるがこの縁側。

雨戸が閉じてるのでちょっとイメージが伝わりづらいですけど、この縁側は明らかに庭を鑑賞する事を意識されています。

という事は、鑑賞に値する立派な庭があったという事です。

そしてこの庭と建物の関係について、ひとつの疑惑が生まれます。

その話については次回詳しく。

そしていよいよ書院台所棟内部、なのですが、この続きは次回。

いいですゼ~ここ。

だてに6億5000万円もの税金をブッ込んでません。

ガッチガチにこだわってます。

そんな室内の様子を詳しくお届けします。

大宮坊跡 前半部◆恐るべきトイレの解析方法にドン引き

2021年07月07日

古代~近世にかけて、信仰の聖地として栄えた石動山(せきどうざん)。

全盛期には数多くの坊舎が立ち並び、山ひとつが巨大な宗教都市の様相を呈していました。

今で言えば比叡山とか高野山のイメージですね。

その中心となった施設が今回紹介する大宮坊跡です。

名前から分かる通り「跡」なので、現在はほとんど何も残っていません。

しかしながら2002年に行われた復元整備のおかげで、当時の様子がかなり具体的につかめるようになっています。

そんな大宮坊跡のレポートを、今回から3回に分けてお届けします。

まずは全体の見取り図から。

正面にふたつの門を備え、中には書院台所棟という大きな建物がどーん!

ひと目見ただけで相当気合入れて作られているのが分かります。

お、中能登町、マジだな!?みたいな。

実際結構なおカネが突っ込まれてて、その額ナント6億5000万円。

でもね、その割には見学者はポツポツ。

個人の立場から言えばこういうの作ってもらえるってのはものすごく嬉しいのですが、単なる損得勘定で考えた場合、この税金の使い方はどうなんかな~(悩)。

では現場の様子を見て行きましょう。

こちらは御成門(おなりもん)と勅使橋(ちょくしばし)。

いきなりガスッ!と目を引きますわね。

橋+石段+門の三段構成。

ここは朝廷からの使者や藩主など、ごく限られた一部の人間だけが通過を許されたそうです。

要はVIP専用の入場口だった訳ですね。

門の形式は四脚門。

本柱2本+添え柱4本、合計6本の太い柱がどっしーんと腰を下ろす力強い造りになっています。

屋根は切妻の反り屋根。

銅板の深い色調がずしりと沈む重厚な外観が実に見事。

い~い門だわ♪

お城の門とはまた違う、独特の風格。

石動山という信仰の大聖地のエントランスにふさわしい、堂々たるゲートです。

その左側にあるもうひとつの門、台所門。

こちらは先に見た御成門より簡素な造りになっています。

一般の人はここから出入りしていました。

形式は高麗門。

全体に線が細く、金具などの装飾はありません。

屋根は素っ気ない板葺き。

極めてシンプルな門です。

とは言え、それは隣の御成門と比べるとというレベルでの話。

本来高麗門ってのはものすごく格の高い門です。

そんな門が庶民の通用門として設けられてるってのはかなり違和感。

本当はもっと簡素な棟門程度のものだったのかもしれません。

そんなふたつの門の間にある建物が番所。

その名の通り、見張りのための部屋です。

と言われてはいますが、本当の用途は不明。

番所として使われたというのはあくまで想像上の話であって、単なる倉庫だったのかもしれないし、何らかの宗教上の施設だったのかもしれないし。

分かっているのは、ここにこのサイズの建物があったという事実だけです。

中はさっぱりとした板敷きのひと間。

特に面白い見所はありません。

居住性については結構良さげ。

板でびっちり囲まれてて断熱性高そうだし、普通に生活して全然問題なさそうな雰囲気。

意外と僧房や宿舎として使われていたのかもしれません。

そのちょっと向こうには厠(かわや)。

トイレですね。

この厠、結構大きめの建物なのに中は個室二つだけです。

えらい余裕を持った造り。

さらに外には待合、つまり順番待ちのベンチまであります。

意味不明ですわな。

待合作るスペースあんなら、そこもトイレにすりゃそもそも待たんでええんでないの?と思うんですけどね。

これも修行なんですかね?(←何の?)

ここに面白い考察をした案内板がありまして、この厠跡の土を分析した結果が解説されています。

つまりアレね、当時のウ〇チの残骸を科学分析したのね。

その結果、昔どんなものが食べられていたのかが分かるんだそうです。

うーん、歴史学には色んなアプローチの仕方があるとは思うのですが。

まさかの「ウ〇チ分析」。

引くわー(笑)。

ドデカいカネをぶっ込んで復元された大宮坊跡。

税金の使い道問題は置いといて、まー見事です。

よー出来てます。

門からトイレからウ・・・あ、まあ色々。

じっくりとご覧ください。

次回は残りの後半部分を見て行きます。

こちらは再現ではなく遺構中心。

ちょーっと想像力必要ですが、それもそれで面白いですよ。

いこい ポークソテー 地味~な店の鬼旨メシは神の味

2021年07月05日

もう死にそうです。

今にも死にそうです。

何が死にそうって・・・・・

ハラが減って死にそうーーーー!!!!(いつもハラ減ってるけど)

って事で、いこいへ。

金沢の誇る老舗レストランです。

メニューはすでに決定済み。

”ポークソテー”、これ一択。

カウンターに座ると同時に迷わずオーダー、もちろんライス大盛り。

それにしてもアレね。

いつ来てもキツイね駐車場。

チャリで来るには遠いし、車で来ると駐車場キツイし。

でも美味いから食いたいし。

悩ましいーーーーー!!!

と、どうでもいいコトを考えてる内に着膳。

さ、それでは本日は老舗レストランいこいにて”ポークソテー”を。

もりもり元気に食べたおします。

ポークソテー。

肉ジャンボ、涙出るくらいジャンボ。

この肉がやわ~こ~くてですね♪とにかくやわ~こ~くてですね♪

もんにゅり感が神!

味濃ゆ。

肉の味がじゅわじゅわと流れ出し、豚肉なので脂のぎっとり感もあって。

そこに塩とコショーが程よく馴染んで味をキリッと引き締めて。

さらにビターな焼き香がふうわ~と湧き立って。

悶絶昇天!!

そんな激旨お肉ちゃんをごはんと一緒に。

ごはんはふかふかしっとり。

熱くて甘い汁がしゅわっとしみ出す。

ここに旨々お肉ですわ。

肉のうま味+お米の甘み。

ごはんから湧き出る汁気が肉の味を伸ばし、ボリュームをぐんぐんと太らせ、ン~まぁ~モぉ~美味ぇ~~んだわ♪強烈なんだ~わ♪天国なんだ~わ♪♪

この至福感は。

食わねーと分からねーーー!!!

みそ汁。

味噌の濃度は中庸。

白味噌のライトな香味がふわりと抜ける。

具は豆腐、ネギ、なめこ。

豆腐が結構入ってるのでね、充実感はしっかり。

なめこのぬるりとした舌触りもなかなかに妖艶。

サラダ。

わたくし、サラダは最後に食う派です。

葉野菜独特のパリパリ感がなんとも心地良く、そこから弾け出す澄んだ水気が目が覚めるほどに爽快!

たっぷり降りかけられたドレッシングも清々しく、ぴっと走る酸味がタマラナイほど鮮烈。

肉で重くなった口と舌を、きれいさっぱり洗い上げる。

完食。

いこいの”ポークソテー”。

ンまぁ~美味いわ♪

激烈に美味いわ♪

1年365日毎日でも食えますわ♪

「美味さ」という天国。

本日も腹いっぱい楽しませてもらいました!

ごちそうさま!

[参考]

・ポークソテー:1,140円

・大盛り:100円

いこい

住所:石川県金沢市大樋町 1-7

TEL:076-252-7034

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()