金沢城の石垣 石垣展示◆まずは石垣の基本を学ぶ

2021年11月24日

『石垣の博物館』の異名を持つ金沢城。

城内には戦国期~明治時代、カウントの仕方によっては平成時代までを含む石垣がアチコチに散在しています。

時代だけでなく造り方も色々。

武骨な野面積み(のづらづみ)からスタイリッシュなアート系までバリエーション多彩!

この石垣ネタ、前から1回やりたいな~と思ってたんですが、とにかく見てもらいたいポイントが多過ぎてどうまとめていいか分からず、ず~っと先延ばしになってました。

実際ね、見所だらけなんですわ、金沢城の石垣って。

何回見てもわくわくが止まらない!

そんな金沢城の石垣を今回から5回に渡って特集。

1回目はウォーミングアップ編として、石垣の基本構造をサンプルを交えて見ていきます。

まずは金沢城石垣マップ。

ご覧の通り、金沢城は石垣だらけ。

これらをこれからひとつひとつ紹介していく訳ですが、よほどの金沢城マニアでない限り、どこの話をしているのか多分分からないと思います。

なので番号を振って、今どこの石垣の話をしているのか分かるようにしてみました。

スタートはいもり掘近くにある石垣のサンプル展示からです。

こちらには石垣をバラしたもの、石垣用に切り出された石材の残骸などが並べられています。

展示用のダミーではなく、全てホンモノ。

なかなかないですわね、こういう眺め。

通常石垣が見られるのは表面だけですから。

でもここなら石の横も裏も、好きな角度から見放題。

もちろんお触りも自由です。

ベタベタ触ってたら裏から怖いお兄さんが出て来てヒドイ目に遭う・・なんて事はありません!(←何の話?)

石垣の積み方にはいくつか種類があって、これは「打ち込み接(うちこみはぎ)」と呼ばれるもの。(※現場の案内には「粗加工石積み」の名前で紹介されています)

粗く打ち割って成形した石を積み上げた石垣ですね。

金沢城内で最も使われている形式です。

形をよく見て欲しいのですが、奥に長くなっています。

こうやって固定域を増やし、構造を安定させるんですね。

裏っ側に回り込むとこんな感じ。

感動ですわな、石垣の裏側が見られるなんて!

ゴロゴロと置いてあるコブシ大の丸い石は栗石(ぐりいし)と呼ばれるもの。

このように小石をたくさん詰めて隙間を作っておくことで、石垣内部に水の流れ道を作るのです。

これがないと溜まった雨水が風船のように石垣を膨張させ、崩落に繋がってしまいます。

石垣を長く保つ、大事な仕掛けです。

その隣にもサンプル。

こちらは「切り込み接(きりこみはぎ)」という積み方。(※現場の案内では「切石積み」の名前で紹介されています)

見た瞬間分かると思いますが、キッレーに形が整えられています。

それこそカミソリの歯も入り込まないくらいの精緻さ。

これを作るにはクソミソに面倒な手間暇と高い技術が必要となり、それゆえに城内でも特に目につく限られた場所でしか使われていません。

超プレミアムな石垣ですね。

こちらは石垣のタネと成形済の石材です。

通常、ここまでの加工を石切り場で行ったそうです。

どんだけ時間かかったんですかね?

機械も何もない時代ですから、当然オール手作業。

ノミや金槌でガッキンガッキンやってこの形まで落とし込むんですよ。

くどいですけど手作業で。

いやー、やりたくねー!

絶望的重労働ですわ!

そんな重労働の痕跡がこんな所に残されています。

一直線に並ぶ同じ形の窪み。

これはタガネを打ち込んだホゾの跡ですね。

こうしていくつものタガネを連続して打ち込み、ハンマーでガーン!ガーン!とやって石を適当なサイズに叩き割るのです。

これもキツイですよー!

1個2個じゃないですからね。

こんなのを何百何千と作んなきゃいけないんですよ。

重労働通り越して、地獄の鬼作業ですわ。

これはちょっと変わったサンプルで、「鬘石(かずらいし)」と呼ばれるもの。

石垣天頂部のへりに使われる石、いわゆる天端石(てんぱいし)のアレンジ型です。

見ての通り凹凸を彫って別の石とドッキングさせているのですが、これは上に乗せる建物を安定させるためです。

こうやって地震などの揺れに対応すると共に、建物と石垣との密着性も増すのです。

こんなのもあります。

ツートンカラー石。

これ、上の赤茶色い部分が地の色、下の白っぽくなってる部分が鉛の色です。

なんで鉛が付いてんのかというと、火事で溶けた鉛が貼り付いたから。

以前にも鉛瓦の記事で紹介しましたが、金沢城の屋根ってのは基本的に鉛瓦で拭かれています。

それが火事の際に溶け落ちて、こうしてべったりと表面に貼り付いたんですね。

これがその鉛瓦。

黒でも赤でもなく白でしょ?

これが鉛の色です。

鉛ってね、簡単に溶けるんですよ。

火事なんかに遭ったら一発です。

技術の授業なんかでハンダ付けをした経験のある方なら分かると思いますが、ちょっと熱であぶるとすぐにトロトロに溶けます。

この石についている白もその溶けた鉛の跡なんですね。

最後に石についてちょっと。

金沢城の石垣は主に戸室石(とむろいし)という石で作られています。

戸室石というのは俗称で、学術的には「角閃石安山岩(かくせんせきあんざんがん)」と呼ばれます。

その石肌をルーペで拡大した画像がこちら。

全体的に黒っぽいですよね。

この黒いのが角閃石です。

安山岩というのはマグマが地表かその近くで固まったもので、主にこの角閃石や斜長石(白っぽい部分)、輝石(緑っぽい部分)などで構成されています。

日本中どこへ行っても見られる、比較的メジャーな岩石です。

以上、金沢城石垣のウォーミングアップ編として、まずはいもり堀付近の石垣展示について見てきました。

次回はこのいもり堀付近から石川門にかけての石垣模様をて行きます。

この辺りは金沢城でもっともクラシックなスタイルの石垣が見られるエリア。

それゆえに疲労感むんむんで、造りも雑なのですが、それがまたい~い味になってまして。

詳しくは次回!

そば処まつや おろしそば この蕎麦、つゆのキレがタマランわ~♪

2021年11月22日

この日はお寺巡りの日。

ブラブラひたすら歩きまくる。

参道、仏堂、仏像、そしてそれらを取り巻く空気。

やっぱお寺って楽しい~♪

がむしゃらに歩き回っている内にいつの間にかお昼を回り、気が付けばお腹ぺこぺこ。

ええ加減メシ食わな力が出ん!

と、飛び込んだお店がまつや。

越前そばのお店です。

空いてる席に適当に座ってメニューを拝見。

一番食べたかったのはソースカツ丼だったんだけど平日限定とか書いてあったので断念、普通におろしそばを注文。

サイズはもちろん大盛り。

それではぺこぺこお腹をさすりさすり。

そば処まつやにてオーソドックスな”おろしそば”を食べたおします。

つゆ。

美味ぇーのよ、このつゆ。

醤油がキレッキレに光ってて。

出汁がじん~わり効いてて。

無駄にしょっぱくなく、ほんのり甘さがあって。

そしてスキッとクリア。

これ単体だけでするするっと飲めてしまう美味さ。

香りもいいわね。

す~っと鼻を通る香ばしさが悶絶エクスタシー!

蕎麦はバラつきのある太さ。

自家製麺なんでね、自分で切ってんでしょうね。

麺は粘りのない、きゅっと締まりのある質感。

ほんのりザラつきがあり、蕎麦の風味がふうわ~と豊潤で。

タイト&ソフト。

これを醤油キレッキレつゆに浸して食べるとンも~タマランのですわ♪

ビッと走るつゆのうま味。

ふわりと膨らむ蕎麦の香味。

心地良く抜けていく鮮やかな喉越し。

どれも秀逸で、まーひたすら美味くて。

すすり込む箸が止まらない!止まらない!

ノンストップですすって、すすって、すすりまくる!

2分(←?)で完食。

まつやのおろしそば。

美味いですわ。

素敵に美味いですわ。

文句ナシに美味いですわ。

でも、ただひとつ注文付けるとすれば。

この1.5倍は盛って欲しい。

大盛りでこのボリュームはちょっと寂しいな~。

ごちそうさま!

[参考]

・おろしそば:600円

・大盛:300円

和倉温泉お祭り会館 腰痛持ちの方は覚悟してご覧ください

2021年11月20日

祭りだ!祭りだ!わっしょい!わっしょい!

和倉温泉お祭り会館はそんな場所です。

好きなんですわ、能登の人ってのはお祭りが。

1年中アッチコッチで絶え間なくお祭りやってるってくらいお祭り大好き。

しかも派手。

それがこの土地に生きてきた人々のDNAなんでしょうな。

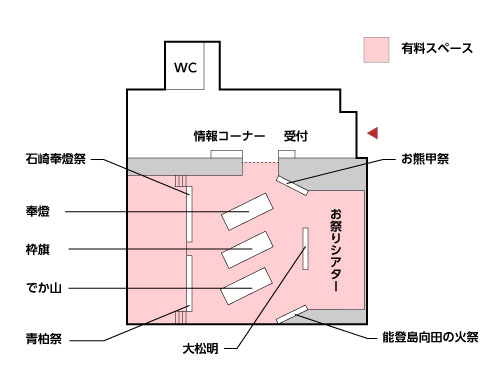

まずは内部の構造。

入り口入って左手が受付、その先が展示エリアとなります。

この図面でなんとなーく分かるかと思いますが、この会館、元々はホールを備えた施設でした。

旧名『和倉温泉観光会館』。

それが2020年にリニューアルされ、現在の和倉温泉お祭り会館へと姿を変えました。

館内では「青柏祭(せいはくさい)」「石崎奉燈祭(いっさきほうとうまつり)」「お熊甲祭(おくまかぶとまつり)」「能登島向田(のとじまこうだ)の火祭」の4つの祭りが大きく紹介されています。

展示室中央にはそれらの祭りを象徴するデカい山車がバンバーン!

そんなに狭いスペースじゃないんですけどね、この山車がバカみたいにデカいのでとにかく狭い!

何が悲しくてこんなにデカいの作ったのよ?と思わずツッコミを入れずにはおられないくらいのデカさ。

とにかく圧巻!です。

こちらは石崎奉燈祭に使われる奉燈(ほうとう)と呼ばれる山車。

全長8.9メートル、高さ12.9メートル、重さ2トン。

これを大勢の男衆でかつぐんです。

かつぐんですよ、2トンを!

いやー考えたくねーな。

わたしも七尾の石崎町に生まれてたらコレかつがされてたのかな?

無理!無理!無理!

腰折れるわ!

その隣にあるのがお熊甲祭の枠旗(わくばた)。

全長10メートル、高さ16.2メートル、重さ不明。

これもかつぐんだそうです。

なんでこんなのかつぎたがるのかね?

だって重いのよ!?

重いのかついだら腰にクるのよ!

腰ヤっちゃうと下手すりゃ一生引きずっちゃうのよ!

こんな祭り毎年やってる七尾の中島町、怖ぇーーー!!

最後の3つめ、青柏祭のでか山。

全長13.5メートル、高さ14.8メートル、重さ20トン。

車輪が付いてることからも分かる通り、これはかつぎません。

良かった♪良かった♪

ただね、問題がひとつあります。

それは方向転換。

この車輪、車のタイヤみたいにクネクネ動かないんですね。

なので方向転換する時は片側の車輪をくさびみたいなヤツで固定して、あとは力技でエンヤコラ!と向きを変えるのです。

うーん・・・。

コレもコレでキツそうだな・・・(怖)。

ぐおお~~っと燃え盛る炎。

能登島向田の火祭の火柱です。

その高さ実に15メートル!

でもこれでも実は半分。

本物の火柱は30メートルにも及びます。

30メートルと言えば法隆寺の五重塔とほぼ同じ高さ。

そんな巨大な火柱がぼおーーーっと立ち上がるのです。

なんでもデカきゃイイってもんでもないんですけどね。

でもここまでデタラメにデカいと逆に拍手ですわ。

祭りの様子を紹介する巨大スクリーン。

おねーちゃんの笑顔が素敵です♪

ただね、このスクリーン、デカいのはいいんですけど近いんですわ。

やたら近いんですわ。

おかげで見難い!見難い!

せめてあと10メートルほど距離もらえんですかね?

でもおねーちゃんの笑顔は素敵だけどね♪(←しつこい)

このスクリーンを使ってイベントが行われています。

お祭り疑似体験。

ここまで紹介してきた4つのお祭りをゲーム感覚で楽しめます。

わたしがやったのは石崎奉燈祭の疑似体験。

スクリーンに写されるタイミングに合わせてステップを踏むというヤツです。

忠告します。

ヲッサン独りで参加するとかなりツライです、メンタル的に。(謎)

七尾のお祭りを紹介する和倉温泉お祭り会館。

デカいですよー、山車。

まースゴイですわ、

これだけでも一見の価値あり。

七尾のダイナミックなお祭りの雰囲気だけでも感じてみたいって人は、ぜひ一度ご来館ください。

それでも消化不良な人は、スケジュールを合わせて生のお祭りをどうぞ。

能登人のエネルギーの爆発、肌で感じてみて下さい!

関連タグ >> 美術館・博物館

風と砂の館 ザ・内灘な歴史と人の紡いだ痕跡を見よ

2021年11月17日

内灘町の歴史や文化を紹介した施設、それが風と砂の館です。

「風と砂」なんて集客施設に付けるにはふさわしくない、えらく寒々しいネーミングですが、その意味は現場に行けば分かります。

場所は内灘砂丘の上。

海風びゅーびゅー。

なるほど「風と砂」だわ(笑)。

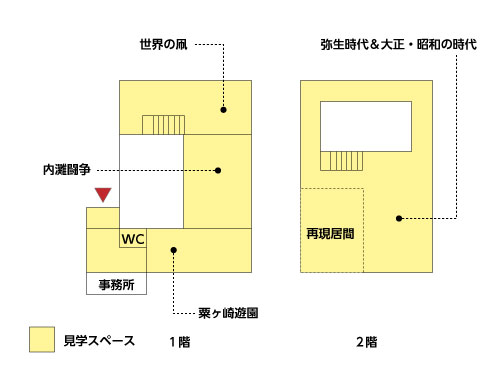

まずは館内マップから。

建物は2階建てで、1階に3つ、2階に1つの展示室で構成されています。

各部屋には「粟ヶ崎遊園」「内灘闘争」「世界の凧」「弥生時代&大正・昭和の時代」のテーマが設けられており、それぞれに合わせた展示が行われています。

ぶっちゃけかなりカオス。

ある程度内灘という土地の近代史を知っていないと、イマイチ喰い付きにくい内容となっています。

どうか入館に際しては、期待値のハードルをあまり上げないようお願いします。(←?)

まずは一発目、粟ヶ崎遊園コーナー。

粟ヶ崎遊園ってナンじゃ?って人がほとんどだと思いますが、大正14年に造られた娯楽施設です。

敷地面積実に6万坪(東京ドームの4倍強)、遊園設備だけではなく、劇場や動物園、旅館に大浴場まで備えた一大エンターテイメントスペースでした。

モデルはズバリ宝塚。

「北陸の材木王」と呼ばれた平澤嘉太郎(ひらさわ かたろう)が私財35万円(現在の価値で約40億円)を投入し、なんと鉄道まで引っ張って作り上げました。

が、時代は日中戦争から太平洋戦争へと向かう真っただ中。

あえなく事業はコケ、昭和16年に寂しく閉園となったのです。

こちらは操業当時の模型。

スゲーな。

壮観だったろうな、この規模。

これ全部残ってれば、今頃強力な観光資源になってたんだろうけどね。

今じゃドコにあったのかも分からないくらい跡形もなくなってます。

でもね、ほんの欠片ですが当時の断片が残ってるんですよ。

それがこちら。

粟ヶ崎遊園の本館入口。

風と砂の館の前庭にあります。

思いっ切り西洋建築を模してますね。

アーチ形のゲートとその両脇にフルーティング(縦型の溝)を施した円柱(を真似た装飾)。

アーチ部分のギザギザ模様がちょっと意味不明ですが、まあこれが大正時代はスーパーモダンだったのでしょう。

続いて内灘闘争コーナー。

内灘闘争、は?ナニ?って感じでしょう。

これね、非力な地域住民が強権ガンガンな国と戦った基地闘争事件です。

時は昭和27年、朝鮮戦争がドンパチ行われていた頃。

国がここ内灘の砂浜を、アメリカ軍の試射場にすると言い出したのです。

納得いかないのは地元住民。

凄まじい反対運動を展開し、徹底的に抵抗しました。

最終的には国に力ずくで押し切られる結果となったのですが、日本史上初の大規模な基地反対闘争として今も語り草となっています。

見て下さい、このおばーちゃん。

目が真剣です。

そりゃそうですわね。

自分の生まれ育った土地が米軍の演習場になっちゃうんですからね。

今も頻繁に起こる沖縄米軍の不祥事問題を考えると、当時のこの反応は正しかったと言えます。

もし内灘がそのまま米軍基地になっていたら、なんて考えるとゾっとしますわ。

世界の凧コーナー。

なんで凧?って気がせんでもないでしょうが、内灘の砂浜は広くて、風が強くて、凧を上げるには最適な環境なんです。

ゆえに毎年5月には「世界の凧の祭典」なるものが行われています。

その名の通り砂浜のあちらこちらで凧が上げられ、地元では必ずニュース番組でその模様が紹介されます。

正直、わたしこのイベントには行ったことないんですけどね、結構楽しいらしいですよ。

おヒマな方は行ってみて下さい。

その部屋の一角にあるのがこちら、孔雀のタペストリー。

これ何かと言うと、先に紹介した粟ヶ崎遊園の大浴場に貼られていたタイル画の復元です。

床に並べられているのがそのタイル画の現物。

なんでも粟ヶ崎遊園解体の際、町民がこのタイルをもらってずっと保管していたそうで。

それが平成8年に内灘町に寄贈され、同27年に復元再構成、それをさらにデジタル処理して復元したのがこのタペストリーです。

いやー見事。

これ屏風にして飾ったらカッコイイーだろうなー!

そして2階に上って弥生時代&大正・昭和の時代のコーナーです。

部屋全体がすげーノスタルジック。

失われた近現代の空気感がむんむん漂っています。

素朴だったんですね、この頃はまだ。

今みたいにテレビも携帯もなかった時代。

たった100年ほどで、人々を取り巻く環境はこんなにも変わったんですね。

そんな感傷にひたる中、やたら目につくのがこちら。

リアル過ぎやろ、このマネキンねーちゃん。

どんだけ精巧やねん?

なんか今にも動き出しそうやし。

そして美人だし♪

うわー!

持って帰りてぇー!!!!(←変態か?)

こちらは民家の居間の再現。

板床の中央に囲炉裏、その周囲にむしろが敷いてあります。

あと時代を感じさせるソレっぽい小道具がゴチャゴチャ。

恐らくイメージとしては、ごく一般的な漁師の家って設定だと思うんですけどね。

それにしちゃ、奥の木製の引き戸がやけに高級感あんですよね。

漆仕上げの枠に杉板を張って、そして引手には装飾付きの大振りな金具。

素材は真鍮かね?

もうちょっと貧乏臭いボロ戸にした方がリアリティ出るだろ~(笑)。

時代感チグハグですが、こんなものも出ているそうです。

縄文・弥生時代の遺物。

知らんかったですわ。

内灘で縄文や弥生時代の土器が出てたなんて。

しかも中には鉄器まであるし。

海辺のこんな塩気の強い所でも残るんですね、鉄器。

よーサビてなくならんかったもんやな。

内灘の近代史が見られる風と砂の館。

正直言って地味な所です。

びっくりするような展示は何もありません。

でもその素朴さやローカル色の強さが妙に心に残る、そんな不思議な施設です。

どうぞ軽い気持ちで内灘の近代史や文化をご観覧ください。

すぐ隣には入浴施設があります。

内灘の潮風を浴びたついでにちょっとひとっ風呂、って楽しみ方もできますよ!

関連タグ >> 美術館・博物館

鷹王山 長楽寺 その2 クライマックスの不動明王像にアレ?

2021年11月15日

石動山の仁王門を今に引き継ぐ長楽寺(ちょうらくじ)。

前回はその仁王門と、ふたつのお堂を中心に見てきました。

今回はさらにその先の境内の様子を見ていきます。

まだまだね、面白いところいっぱいあるんですわ!

ちなみにこれは寝地蔵。

枕にしてるのは木魚ですね。

肩と腰にチョロついてんのはネズミです。

意味分からんけど(←?)いきなり素敵だ~♪

そしてこれも面白い。

その名も『昇龍瑞法松』。

なんか枝の下にぐるりとループ状のものがありますが、これ幹です。

え?幹?と思われるかもしれませんが、正真正銘松の幹です。

多分この形になるように意図的に育てたのでしょう。

どーやってこんなん作るんですかね?

鐘楼。

これはまあまあオーソドックス。

石垣の基壇、内転び(上に向かってすぼまる形)の柱、黒瓦の切妻屋根。

ぶっちゃけオンリーワンな特徴はありません。

それよりも!

すぐ脇にある犬小屋に繋がれてる犬がまーよー吠えるのですわ。

ぎゃんぎゃんぎゃんぎゃん吠えまくり。

わしナンも悪いことしてないでー!

人相悪いけど。

そしていよいよ奥の院へ。

入口はこちら、本堂予定地の脇にある細道。

ここをテクテクと進みます。

なお。

この時点でもまだ犬は大音量で吠えまくってます。

そんなに人相悪いか?(※悪いです)

その先にいきなり現れる石仏6体。

左から順番に天女、十一面観音、地蔵菩薩(下)、地蔵菩薩、不動明王(かな?)、地蔵菩薩。

この石仏群、ご覧の通り統一感ゼロ。

多分寄せ集めなのでしょう。

廃寺や道路拡張なんかで行き場のなくなったものを、このお寺で引き取ったんでしょうね。

ちょっと哀愁漂う石仏群です。

その右手、木立に隠れるようにして滝があります。

一筋の水がチョロチョロ落ちる、質素~な滝。

この滝、よく見ると左右に石組み、中央には縦長の大岩が据えられています。

つまり人工。

ハッキリ言って庭に力を入れてるってお寺じゃないんですけどね。

それだけにこの滝の存在がメチャメチャ異質。

え?なんでここで突然こんな気合の入った庭園風の滝があんの?みたいな違和感。

でも。

素敵です♪

再び奥の院へとつながる階段へ。

この階段が長くてね、そして勾配キツくてね。

結構疲れます。

ふーふー息切れします。

無理のないペースで登ってください。

そして登場、奥の院。

古っ~い木造のお堂が建てられています。

・・と思いきや、下部は鉄筋コンクリート、その上に木造建築。

謎ですね、なんでこんな事になってんのか。

多分元々あったお堂の下部分が腐ったのでそこだけ鉄筋コンクリートにすげ変えて、状態の良かった上部分はそのまま残した、と考えられるのですが。

それにしてもハンパないチグハグさ。

結構ズッこけます。

が、中は違う。

ガッチガチの宗教空間。

薄暗い室内に不思議な霊力が満ちています。

上にあるコンクリの梁、中央部分が黒くすすけているのが分かりますでしょうか?

これ護摩の跡ですね。

護摩とは炎をバチバチ焚いて仏に祈りを捧げる、あの密教儀式です。

そして炎を司る仏さまと言えば、そうあの仏さま。

不動明王~~♪♪

中央に不動明王、左右に脇侍(わきじ)を従えた三尊像形式ですね。

左が矜羯羅童子(こんがらどうじ)、右が制多迦童子(せいたかどうじ)。

ただこのお不動さん、妙にカッコ悪くないですか?

顔デカ、短足、謎に長細い火炎光。

これには理由があります。

このお堂、実は床下にも入口があります。

そして下アングルからこの不動明王像を見られるのです。

つまりこの仏像、下からの目線を意識して作られているんですね。

そしてこちらが下から見上げた不動明王像。

・・・・・・・。

やっぱイマイチだな(汗)。

多分やり過ぎたんじゃないですかね。

この仏像、下から見上げたアングルを意識して作られたってのはほぼ間違いないと思います。

ただ制作者の意図ほど上手く遠近の強弱が機能しなかったようで。

結果、こんなアレ?な出来になってしまったのでしょう。

おかげで普通に作った脇侍の矜羯羅童子と制多迦童子がスッゲーかっこいいわ(笑)。

最後の最後がツッコミ所満点になってしまった長楽寺。

でもね、いいですよー。

お寺全体の空気、周囲の山林が作り出す生命感、そして数多くの仏像。

充実感抜群です。

少々アクセスが良くないのが玉に傷っちゃー傷ですけど、それを補って余りある楽しさがあります。

お寺好きな人、仏像好きな人、ぜひ訪れてみて下さい。

きっと満足してもらえると思います。

あ、人相の悪い人は犬に注意してくださいね。(←?)

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

- 加賀大観音 怖いです、マジで

- 高岡市万葉歴史館 大伴家持への愛がどっぷり詰まった万葉の空間

![]()