松本城 城内編 アッチもコッチも通してもらえない寸止め感がツライ!

2021年03月08日

前回・前々回と2回に渡って松本城の天守閣を見てきました。

今回はそれ以外のエリアを見て行きます。

まず入口で目にするのがこちらの太鼓門。

えらいピカピカしてるのは平成11年の再建だからで、オリジナルは明治4年まで現存していました。

太鼓門の名前の由来は、かつてここに時報を知らせる太鼓があった事によります。

毎日定刻になるとドーン!ドーン!と打ち鳴らして、城内に時を告げたと考えられています。

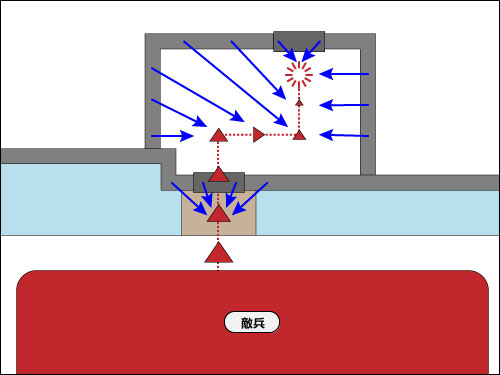

この太鼓門は一の門と二の門、ふたつの門を備えた内枡形と呼ばれる構造になっています。

これはお城の防御システムとして最強な仕掛けのひとつ。

実際戦闘になったらどう機能するのか、ちょっと見てみます。

まず門の前が水堀になっており、その先に進むためには手前にある土橋を渡らなければなりません。

どんなに大軍勢で来てもこの細い橋を一斉には渡れないので、ここで兵力が削られます。

その門をくぐると枡形内部です。

先には二の門があるので、ここで再び足止めを食らいます。

そのまま前に進めずもたもたやってると、三方から鉄砲や矢でボッコボコに攻撃されちゃうのです。

まあ全滅ですな。

無理です。

突破できません。

ここはそんな恐ろしい門なのです。

こちらがその悪魔の砦(←?)の二の門。

下部を石垣でガッチリ固め、上には武者窓。

この窓から狙いすまして攻撃するんですね。

ちなみに戦においては、下にいるよりも上にいる方が断然有利です。

下にいると進路の足元と上空の敵、真逆の二方向を同時に注意しなければなりませんからね。

上ばっかり見てると転ぶし、下ばっかり見てると攻撃喰らうし。

攻め手側にしてみれば、枡形なんて地獄以外の何物でもないでしょう。

その二の門の脇には大きな石。

これは玄蕃石と呼ばれるもので、重さなんと約22.5トン!

どうやって量ったか知らんけど。

この石、一般的には鏡石と呼ばれており、他のお城でもよく見掛けます。

なんでこんなデカい石をわざわざこんな所に据えるのかと言うと、単に見栄のため。

この石のデカさが城主の権力の大きさの証になったのです。

今で言えば、金持ち社長が自分の乗ってるベンツのクラスの高さを自慢し合うような感じですね。

しょーもない(笑)。

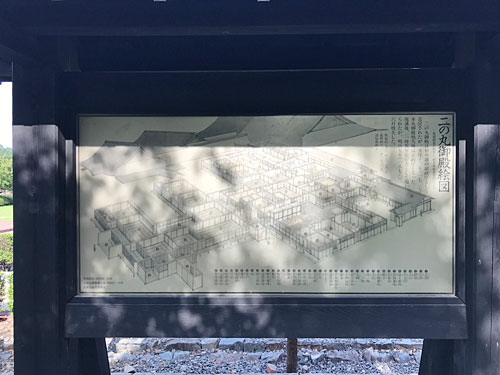

太鼓門を抜けると右側に大きな更地があります。

ここはかつての二の丸。

そして御殿があった場所です。

この二の丸の屋敷の間取りにつてはかなり詳細に分かっているみたいで、現場にはその間取りに合わせた目印が付けられています。

玄関から始まって、書院、次の間、寝間、台所から雪隠(せっちん・トイレ)まで。

要はここに広大な屋敷が広がっていた訳です。

で、詳細に見てみると、殿様の居場所(書院とか寝間とか)は、意識的に本丸側に寄せられているのが分かります。

逆に小使番所とか草履取部屋などの身分の低い者が使う部屋は、全て逆側に寄せられています。

この辺は屋敷内の上下ヒエラルキーなのでしょうね。

恐らく身分によって使っていい部屋や廊下なども厳格に決められていた事でしょう。

本丸を挟んでその二の丸の反対側にあるのが、こちらの埋門(うずみもん)と埋橋(うずみはし)。

かっちょエエ~~~じゃないですか、この朱塗りの反り橋!

堀の水面にすらりと上品に映えて、なんかVIP感全開。

これはぜひ渡りたい!

でもダメです。

渡れません。

ガッツリ進入禁止。

埋門はこの先にあるのですが、橋を渡れないので当然間近で見られません。

お堀越しに、あーーあの辺にあるなー、よー見えんけどー・・・って感じ。

なんで渡らしてくれんねん・・・・(泣)。

再び二の丸側に向かって、ちょうど中間くらいの所にあるのがこの黒門。

ここも先に見た太鼓門同様、内枡形構造になっています。

つまり敵は黒門で散々兵力を削られた挙句、やっと突破したと思ったら、ここで再び悪魔の防御システムの餌食となるのです。

こんなお城と戦いたくない・・。

この黒門がまたイケてまして、どうですかこの金物の装飾。

黒地に金がギンッ!と光って、もーエゲツないほどの高級感。

家紋が2種類確認できますが、下は石川氏のもの、上は水野氏のもの。

共に松本藩の藩主だった人です。

他にも小笠原氏とか松平氏なんかが藩主を歴任しているのですが、なぜこの石川・水野両氏の家紋だけが刻まれているのかは謎。

なんか意味あるんですかね?

この黒門、くぐった先の右側に門内部への入口があるのですが、残念ながらシャットアウト。

中には入れません。

なんでかなー?

入りたいんだけどなー、門の内部。

金沢城の石川門だって、彦根城の天秤櫓だって、上田城の東虎口櫓門だってみんな公開してるのに。

なんでここは非公開~???

開けてーーー!!!

そしていよいよ本丸内部。

ここが松本城の心臓部となります。

当然シンボルタワーである天守閣もここにあります。

今でこそお庭みたいになってますが、かつてここには御殿が建っていました。

その時の建物の境界線が分かるようになっています。

それがこの瓦の列。

かつてはこの輪郭に沿って建物群がざっと並んでいたのです。

これをたどるとなかなかの規模。

きっと豪壮だったんでしょうね、本丸御殿。

様々な資料から間取りくらいは分かっているみたいですが、どんな外観のどんな建物が建っていたのかはもはや知る術ナシ。

そこから先は想像と妄想にゆだねるしかありません。

ああ・・当時の生の姿、見たかったな・・・。

お母さん。

どうして後400年早くボクを生んでくれなかったんですか?(←かーちゃんもまだ生まれてない)

偉大な歴史遺産、松本城。

このお城と言えば国宝である天守にばかり目が行きがちですが、見所は他にもいっぱいあります。

どうか訪城の際には天守だけに捕らわれず、それ以外のものも隅から隅までしっかり見て行ってください。

きっと中世のお城ロマンがたくさん見つかりますよ!

次回は城内にある松本市立博物館を見て行きます。

ここは様々な資料から松本城や松本の歴史について触れられる場所。

必見です!

松本城 天守閣編 その2◆月見櫓ってこんなところまで赤いんです!

2021年03月06日

国宝松本城天守閣。

江戸時代から残るリアルバリバリ本物天守です。

そんな天守閣内部の様子をレポート。

前回は1階~5階までのお話でした。

ここからいよいよ最上階の6階に進みます。

ここの天守閣は「層塔型」という造りになっていて、上階に向かって一定割合でサイズが小さくなります。

なので6階はご覧の通りの狭さ。

結構密閉感強めです。

でも何て言うか、優越感はピカイチ。

なんたって最上階ですからね、気持ち良さが違いますわ。

おお~~~イチバン上まで来ちゃったゾ~~~♪みたいな。

ここでちょっと見て欲しいのが天井。

神棚が祀ってあります。

これは二十六夜神の社。

小っちゃいですが、これでも立派な神社です。

二十六夜神ってちょっと聞いたことないですが、なんでもこの松本城を守ってきた神さまなんだそうで。

毎月26日に3石3斗3升3合3勺(約500キログラム!)の餅をついてお参りするのが習わしとなっています。

ちなみにこの数字は神さま自身の要求です。

伝説では緋袴を履いてお姫様の姿をしたとても美しい神さまとの事ですが。

すげー食うんだな(笑)。

こちらは窓からの眺め。

伝わるかなーこの高度感?

爽快ですよ、もー!!

当たり前ですけど遮るものは何もないですからね。

東西南北に取り付けられた窓からそれぞれの景色が楽しめます。

毎日でも登って眺めたい、素晴らしい~~~眺めです。

そしてよく注意して見ると、周囲ぐるりに妙な廊下みたいなのがあります。

なんか意味不明なゾーン。

ここ、元々は廻縁(まわりえん)、つまりバルコニーになる予定だったんだそうです。

犬山城の最上階なんかにありますよね、廻縁。

あんな感じのものがここに付くはずだったんです。

でもどういう事情でかは分かりませんが途中で構想を変更し、一面室内に組み込んじゃったんだとか。

わたし的にはここは廻縁にして、外の風を浴びながらぐるーっと一周したかったなー。

残念!!

最上階を思いっ切り堪能したら、いよいよ下降します。

なにしろ階段が急なモンでね。

怖い!怖い!

手すりにつかまり、1歩1歩しっかり足元を確認しながら降りて行きます。

間違ってもここでふざけて遊んじゃダメですよ!

2階まで降りてくると、隣の辰巳附櫓への入口が現れます。

境界をひょいっとまたぐと、そこはもう辰巳附櫓。

花頭窓がシブイですね。

お寺ムードむんむん。

花頭窓ってのは本来はお寺の建物に用いられる窓です。

ただ見た目がオシャレだからでしょうね、城郭建築や武家屋敷なんかにもよく使われます。

そこからさらに1階降り下の間に行くと、いよいよ最後の月見櫓への入口にたどり着きます。

ここはね、もう解放感が別格!

3面が吹きさらしになっているので、ものすごく見通しがいいのですよ。

さらに採光。

ここまでずっと窓の小さな暗い部屋ばかりが続いていたので、ここに入った瞬間、いきなり光に包まれるような感覚に捕らわれるのです。

なんでここだけこんな極端に開放的な造りになっているのかと言うと、そもそも遊び目的で造られたから。

その名が表す通り「月見」を楽しむための建物なのです。

本体である天守閣とその右側に付属する乾小天守及び渡り櫓は戦国時代に建造されたものです。

なので石落としや鉄砲狭間など、戦闘のための仕掛けが随所に見られます。

それに対しここ月見櫓と先に見た辰巳附櫓は江戸時代に追築されたもの。

将軍徳川家光の来訪に合わせて、接待用に造られたのです。

だからこんなに開けっぴろげで戦闘感ゼロな造りになっているんですね。

ここで天井を見てみて下さい。

なんか色、赤くありません?

画像では上手い具合に赤く映ってますが、現場で見る色はもうちょっと茶色いです。

ほぼ木の色、そこにほんのり赤、って程度。

ただこの薄い色は色落ちのためにこうなっただけで、恐らく昔はもっとショッキングに真っ赤っかだったと思われます。

それを物語るのがこの廻縁。

今まさにこの赤い廻縁のある部屋の中にいる訳ですが、かつては天井もこのレベルの赤で染められていたと思われます。

じゃあなんで天井の赤色は消えたのに、廻縁の赤は残っているのかと言うと、答えは簡単、塗り直されているから。

もし塗り直しがされてなければ、この廻縁も今頃は木の色になっていたでしょう。

昔の月見櫓の内部、どんな感じだったんでしょうね?

真っ赤っかな部屋の様子も見てみたいな~。

以上、松本城天守閣のレポートを2回に渡ってお届けしました。

やっぱいいですわね、ホンモノは。

時代感がケタ違い。

これ見ちゃうと金沢城のぴっかぴかな復元菱櫓が悲しく見えてきますね。

二度と蘇らない大事な歴史遺産。

これからもしっかりと保存して、後世に残していって下さい!

次回は天守閣以外の松本城内の様子をレポートします。

二の丸御殿跡や黒門、太鼓門などなど。

松本城の見所はまだまだ一杯ですよ~。

松本城 天守閣編 その1◆1階~5階までジロジロじ~~~ろと観察してみました

2021年03月03日

現存12天守。

江戸時代以前に建てられて現在まで残っている天守閣の総称で、その名の通り全国を見渡してもたったの12棟しかありません。

その内の1棟がここ松本城の天守閣です。

いいですわね~、現存天守。

今作っても「現存」じゃないですからね。

江戸時代に作ったものがずっと残ってることに意味がある訳で。

金沢城でも本格志向とか言ってドえらいカネ使って城郭の復元作業を進めてますが、しょせん復元。

やっぱ江戸時代製のリアルなホンモノには逆立ちしたってかないませんわ。

この松本城の天守閣は全部で5棟の建物が連結された形でできています。

まずメインとなるのが中央の天守閣。

その右横に乾小天守とそれを繋ぐ渡り櫓。

反対の左側に辰巳附櫓と月見櫓。

建物内は見学可能ですが、乾小天守のみ中には入れません。

最初に1回だけチラッと建物内を覗けるだけです。

こちらがその乾小天守内部の様子。

入場してすぐの右側から見られます。

ここを見逃すともう乾小天守内は見られませんので、忘れずに覗いていってください。

注目して欲しいのが柱の形。

角柱と丸柱が混在しています。

丸柱があるのはここだけで、天守にはないのだとか。

なんでふたつの形が混在しているのかは不明。

単に調達の関係ですかね?

そしていよいよ天守閣本体へと入っていきます。

まずは1階。

柱のノミの跡がいいですね。

コツコツとひと彫りずつ丹念に削っていった手仕事感がはっきりと残っています。

そしてツヤツヤぼろぼろの床。

飴色を通り越してすっかり黒ずんでいます。

昔はここをお侍さんが歩いていたんですね。

こちらは石落としの穴。

石落としとは戦時の際、下から這い上がって来る敵を迎撃するための穴です。

ここから石や熱湯、時にはウ〇チを落とすんですね。

ただわたしいつも思うんですけど、石落としって外から見てもどこにあるか確認できるんですよ。

なのにここを登ったら上から石を落とされるって分かってて、わざわざ登る人いるんですかね?

実戦での実行効果がどれほどあったのか、激しく疑問。

2階に登ると火縄銃を始めとした、様々な武器のコレクションが見られます。

なにしろ江戸時代の骨董品なのでヴィンテージ感満点!

中には大砲なんかも展示されています。

カッコイイーですな、鉄砲。

わたしも一丁欲しい、インテリアとして。

型や保存状態にもよるでしょうが、こんなん買うといくらくらいするんですかね?

こちらは窓枠ですね。

外に落ちないよう、木柵を打ち付けてあります。

固定はプラスネジ。

このネジ、まるで現代製のような精巧な造りですね。

ホームセンターにでも行けば、まさにこれと同じものが売ってそう。

江戸時代の金属加工技術、恐るべし!です。

・・・・くだらんアラ探ししなくていい??(笑)

3階。

室内全面が真っ暗けっけ。

この階には窓がありません。

そのため外からはここに階があることが分からず、兵を安全に潜ませておく事が出来たと言われています。

ただそれは戦国期の話。

平和な江戸時代になるとそんな必要もなくなり、もっぱら倉庫として使われていたんだそうです。

一体何が置いてあったんですかね、ここに?

何と言ってもお城の倉庫ですからね、きっと超レアなお宝がゴロゴロ。

ヤフオクに出せば高く売れるだろうな~。(←売るのか?)

4階に登るとガラッと雰囲気が変わります。

なんか居住ムードむんむん!

御簾がつらーっと下げられてて、いかにもエライ人がいたっぽい感じ。

ここは戦闘時、城主の居住スペースとすることを前提にしていたんだそうです。

なんとなーく生活感があるのはそのため。

よく見ると柱や鴨居なんかもカンナを使って丁寧に仕上げられています。

5階に登ると、またさらに雰囲気が変わってきます。

四方の壁には破風の出っ張り。

このスペースが結構広くて、しゃがんでではありますが、大人3~4人くらいは潜り込めます。

戦闘時にはここから見渡して外部の状況を確認したんですね。

場合によっては鉄砲をパンパーン!

外から見ても目立つので、逆に狙われやすい場所でもあるのですが。

外を覗くとこんな感じ。

さすがに5階まで来るとかなりの高度感がありますね。

まだまだ高層建築なんてほとんどなかった江戸時代、きっとこの眺めは特別なものだった事でしょう。

今で言えば東京スカイツリーの展望台から見下ろすくらいのインパクトはあったんじゃないですかね。

でもここまで登ってくる事ができたのは、ごく限られた上部の人だけ。

そういう意味からも超スペシャルな眺めだったことでしょう。

そしていよいよ最上階・・・なのですが、今回はここまで。

天守閣最上階の様子は次回レポートします。

やっぱ一番盛り上がるのは最上階ですからね。

今思い出してもわくわく♪

また行きたいなー。

合わせて辰巳附櫓・月見櫓の様子もレポートします。

ここは風流と風雅が詰まった遊びの空間。

面白いですよ~。

お味噌汁食堂 そらみそ そらみそ定食 漁師町のほっと安らげるおにぎりと味噌汁

2021年03月01日

この日はお休みで、お昼の予定は全くナシ。

どこでメシ食うべか?悩む、悩む、午前中いっぱい使って(←?)ひたすら悩む。

そして向かった先がそらみそ。

金沢港近く、岸壁沿いの民家群の中に唐突にあるお店です。

「そらみそ」の名前の由来は「金石の青い空」と「漁師町の味噌汁」のイメージから付けたものだそうで。

「厳しい日本海での漁を終えて、我が家に帰って来て食べる最高の味噌汁の味」ってのがコンセプトなのでしょう。

食事メニューは定食のみで、内容は味噌汁+おにぎり。

味噌汁・おにぎり共に何種類か用意されていて、その中から自由に選べます。

この日選んだ味噌汁は”甘エビのつみれ汁”、おにぎりは”さばのこんか漬け”と”ふぐの子クリームチーズ”。

それでは早速、食べたおします。

甘エビのつみれ汁。

いきなりぶわっと湧き立つ海の香り。

多分魚のアラからどっさり出汁を取ってあるんでしょうね、はっきりソレと分かる香味。

その後を味噌の香りがふわり。

上品でキメの細かな香質。

具材は甘えび、つみれ、ワカメ、(多分)金沢麩、ハーフにカットしたゆで卵。

何となく食感的に大根も混じってたかも。

主役はつみれ。

空気感たっぷりで、口の中でほろりと崩れ、すり身のうま味がしっとり。

静的な落ち着きのある味。

おにぎり。

手前が”さばのこんか漬け”、奥が”ふぐの子クリームチーズ”。

さばのこんか漬けは味ぎゅうぎゅう!

「こんか漬け」ってのは糠漬けの事なんだけど、塩で〆た保存食なのでね、とにかく味が凝縮してて濃いのですわ。

ちょびっとかじれば白いごはんどっさり食えるってタイプのヤツね。

この洗練さの欠片もない野趣満点の味がガツガツと食欲と唾液を引っ張り、咀嚼の回数だけ味が伸びてうま味が増して。

なんかいつまでも噛み続けていたい美味しさ。

ふぐの子クリームチーズは、一転マイルド&スイート。

ご存知の通りふぐってのは毒性のある魚で、その卵も当然ヤバイんだけど、糠漬けにすることで無毒化させることができるのね。

石川特有の伝統食材で昔からずっと食べられてきたのですが、そのデリケートな性質から誰でもどこでも作れる訳じゃなく、指定地域以外の製造は保健所が絶対に許可しません。

そんなふぐの卵にクリームチーズを和えた具を埋め込んだおにぎり。

味的にはクリームチーズの方がこってり前に出てて、甘いミルクの味わいがとろとろ~り。

後からふぐの卵の塩気がほんのり追いかけ、ごはんのもりもり感が食味をぐっと盛り上げる。

ぱっくぱっくと食べて、完食。

そらみその”そらみそ定食”。

幸せいっぱい、温かさいっぱい、心までほっこりできるお味でした。

建築もカッコ良かったな~。

いつか建築だけで記事1本書きたいけど、なんかそういう雰囲気の場所でもないしな~。

まあ気が向いたら書くかも?

ごちそうさま。

[参考]

・そらみそ定食:850円

守長山 静明寺 くぐってはならない山門のミステリーを解け!

2021年02月27日

浅野川沿い、ひがし茶屋街のすぐ近くにある天神橋を渡り、ちょっと上流側へ行ったところに閑静なお寺があります。

静明寺(じょうみょうじ)です。

縁起によると元々のルーツはお隣の富山県で、加賀藩二代目藩主前田利長との縁でこの地に寺地を賜ったそうです。

最初は八坂という場所にあったのががけ崩れにより倒壊、その後現在の場所へと移転しました。

八坂はここから徒歩で5分程のところです。

名前の通り傾斜地になっていて、元々地盤も弱かったのでしょう。

そこが雨か地震なんかで緩んで、ガラガラッと崩れて被災しちゃったんでしょうね。

お寺さんも天災にゃー勝てんという事です。

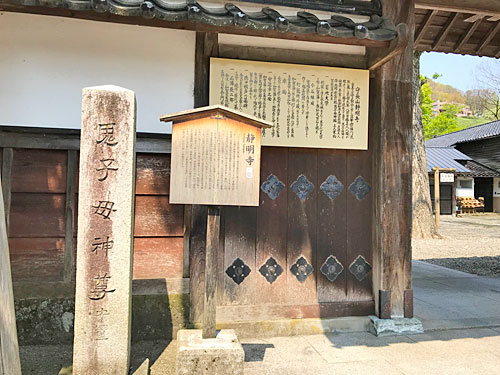

入口でまず目にするのがこの山門。

中央に主となる鏡柱を2本、裏手に補助的な控え柱を2本備えた薬医門です。

全体のバランスがいいですね。

上部の屋根と下部の門扉とのサイズ比、黒→深茶色へと移っていく色調のリレー。

落ち着いた風合いです。

両脇には白漆喰の土塀。

腰回りには下見板張りを巡らせ、上部はやはり黒瓦をかぶせてぎゅっと締める。

「ザ・和風建築」を絵に描いて額に収めたようなきれいな構成です。

そんな中ひとつ不思議なのがこのパーツ。

門扉の上のスペースなのですが、「×」印に木骨が組まれています。

これは「たすき桟」と呼ばれる装飾パターンで、暗に「進入禁止」を意味しています。

でもここは入口。

ここで「入るな」って言われたら、じゃ一体どっから入ったらいいのよ?みたいな。

参考までにこれは来教寺の裏門。

門扉にたすき残が入ってるのが分かりますよね。

これはつまり「一般の人はここからは入れません」という意味です。

実際常時閉ざしっぱなしになってます。

でも静明寺の場合はこのたすき桟が表の正門にあるんですよね。

なんでかね?

・・・んーーー謎じゃ・・・(悩)。

そんな意地悪山門(←?)を抜けて左手に見えるのが鐘楼(しょうろう)。

こちらのビジュアルも、わたし好みのガチガチのイケイケです。

基壇の石組みはテクニカルな切込接(きりこみはぎ)。

隙間なくきっちり組み上げつつ、横のラインは揃えずにバラし、同時に石材の色を散らすことで動感を表現。

上物は4本の太い丸柱を上部に向けてちょびっと傾斜させた内転び構造。

彫刻等の装飾は抑えつつも、組み物の造形や整然と並ぶ部材の連続でテンポの良いリズムを作り出しています。

そして中央につるされた鐘。

ごってりと分厚く、緑に沈む銅の色調が重く深く。

下部には神獣である龍をあしらい、突き座の上部には「南無妙法蓮華経」の文字を力強く刻む。

こりゃいい音出そうだ~~♪

突いたらダメ?(←ダメ)

そして中央正面にあるのが心臓部の本堂。

これがまた迫力あるのですわ。

まず目を引くのが、ばっさりとかぶさった大振りな切妻屋根。

建物自体横幅がありますんでね、サイズ感が強烈。

さらにその軒下に施された梁と束のデコレーション、これがもう最強にアート。

白漆喰のキャンパスの中、強弱を交差させながら縦横に走るラインが悶絶の美しさ。

設計した宮大工さんのセンスがぴっかぴかに光る、スペシャルな逸品です!

その本堂の左わきに小さな墓碑があります。

見たそのまんま、徳田秋声の墓碑です。

徳田秋声とは明治終わり頃~昭和初め頃にかけて活躍した、金沢出身の小説家です。

泉鏡花・室生犀星と共に金沢三文豪の一人に数えられ、数々の名作を残しました。

今でも本屋や図書館に行けば作品が簡単に見つかりますので、興味のある人は一度読んでみてください。

ここはそんな彼の菩提寺であり、分骨を頂いて建てたのがこの墓碑なんだそうです。

その墓碑の横にこんな石板が掛けられています。

これは秋声を紹介した井上靖の直筆原稿を石板化したものです。

書いてある内容は・・・。

あー・・・・。

まー・・・・。

・・・色々書いてあります。

読みにくすぎるわ・・(笑)。

徳田秋声と深いつながりを持つ静明寺。

その名の通り、落ち着きのある静かなお寺です。

あせらず慌てず、ゆ~っくりとお参りください。

なおこのすぐ近くに徳田秋声記念館があります。

秋声の事を色々知りたいって人は、そちらも合わせて訪れれば、より楽しみが深まるかもしれませんよ。

守長山 静明寺

住所:石川県金沢市材木町 28-18

TEL:076-231-4054

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()