七尾美術館 建築に隠された七尾の表現を探る

2021年03月20日

長谷川等伯(はせがわ とうはく)ってご存知ですかね?

安土桃山時代に京都画壇の主流だった狩野派とガッツンガッツンやり合ったっていう、長谷川派のボスです。

その等伯をやたらメッタラ推してるのが、こちらの七尾美術館。

なぜなら等伯はここ七尾出身だからです。

それゆえ等伯愛にかける情熱はハンパありません!

建物の設計は内井昭蔵(うちい しょうぞう)。

このブログでも既に登場した、大野からくり記念館や海と渚の博物館の設計を手掛けた人です。

駐車場を出ていきなり入場者を出迎えるのがこのゲート。

コンクリートで作られた四角い枠に丸い穴。

いかにも何か意味ありげな形。

これは七尾湾のイメージですね。

ヒマな人はgoogle mapででも確認して欲しいのですが、七尾ってのは能登半島の中ほどのペコッと引っ込んだ場所にあるのですよ。

頑張ってイメージすれば、まー大体地形的にこんな形。

つまりこのゲートには「七尾へようこそ、どうぞお入りください」って意味が込められているのです。

その先に現れるのがこの庭。

うねんうねんの起伏が広がっています。

これも恐らく七尾という土地の表現でしょう。

この起伏で七尾平野の先にある山々の様子を表しているのです。

そしてその先が目指す美術館。

ここで、ん?と思われた方、スバラシイ。

そう、ここまで見てきた一連の流れ、これは1本のストーリーを形作っているのです。

つまりこういうコト。

「(ゲート)海から七尾に入港」し「(庭)七尾の土地と空気」に触れ「(美術館)七尾の文化・精神世界を知る」

って体験を、知らず知らずの内にたどらされているのです。

なんてニクイ演出!

で、そのうねうね庭の通路を抜けて本館の前まで行くと、再びザ・七尾湾なオブジェ。

今度は現在開催中の展示案内板として登場。

好っきゃな、この形(笑)。

もう終わってますが、わたしが行った時は長谷川等伯展をやっていました。

先にも書いた通り、この美術館は等伯大好きで、毎年必ず等伯展を開催しています。

等伯の作品を生で見たいーって人は、あらかじめ公式サイトで開催時期をチェックしてから行ってください。

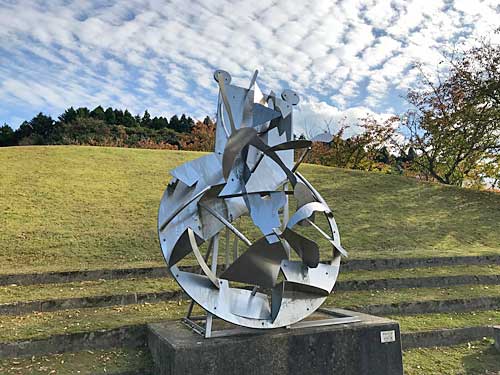

そのザ・七尾湾な案内板の次に現れるのが、このステンレスのオブジェ。

タイトルは「アルパ '97」。

アルパ(arpa)とはアメリカン・インディオの民族楽器で、竪琴の一種です。

制作者の吉田隆(よしだ たかし)はここ七尾出身の彫刻家さんで、こんな感じでアルパをモチーフにした作品を数多く手掛けています。

これもそのひとつで、詳しい事は分かりませんが、どうもアルパを宇宙に浮かぶ舟として見立てているみたいです。

なのでガシャガシャと引っ付いている付属品(?)は、多分星とか星座じゃないですかね。

そういう目で見てみると、中央付近にある鎌みたいな形したヤツ、なんとなーく白鳥座にも見えてきます。

その向こうにもオブジェ。

一見兜のようにも見えますが、まあ別に兜でもいいんですけど、多分コレ、七尾の峰のイメージでしょう。

「七尾」の地名の由来は「七つの尾根」から来てまして、このすぐそばにある七尾城はその七つの尾根を巧みに利用した設計になっています。

そしてこのオブジェの下部のボコボコ、数えてみるとちゃんと7個あるのですよ。

さらにこれ全体を山かな~~???と思って見ると、まあまあ山に見えなくもない。

つまりこのオブジェは「七つの尾根を抱いた山」って解釈ができるのです。

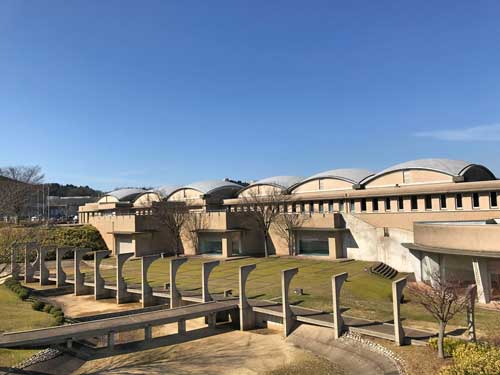

そして七尾美術館を最も象徴するのが、庭から見たこの眺め。

屋根にボコボコが7つ並んでいます(画像には6つしか写ってないけど)。

このボコボコももちろん七つの尾根の表現です。

さらにその前庭。

入口で見た七尾湾ゲートっぽいのがズラズラーっと並んでいます。

これもなにやら意味ありげ。

ちょっと角度を変えて見てみましょう。

こんな感じね。

奥に七尾湾、その手前には半切り(?)の七尾湾がいっぱい。

これ多分リアス式海岸の表現でしょうね。

つまり手前に並んでいる半切り七尾湾は湾じゃなくて海岸に並ぶ岬を表しているのです。

ガキガキと続くリアス式海岸の向こうに七尾湾が見える、とそんなイメージです。

そしてもうひとつ見て欲しいのが壁。

再びボコボコ。

でもここで注目して欲しいのは形じゃなくて、材質です。

このボコボコ、珪藻土って素材でできています。

珪藻土ってのはその名の通り土なんですが、元々はプランクトンの死骸なんだそうです。

それが積もって圧縮されて、何千年もの時間をかけて土化したのが珪藻土。

七尾のある能登半島は、実にその3/4がこの珪藻土で形成されています。

つまりこの壁も七尾という土地の表現なんですね。

以上、アレやコレや見てきた七尾美術館。

アートですよ~。

庭も含めて建物全体がアートですよ~♪

どうぞご来館の際には、このアートな建築を思う存分楽しんでって下さい。

もちろん美術館ですのでね、作品の鑑賞もお忘れなく。

入口では等伯グッズなんかも販売してますよ!

金崎宮 神楽殿のカッコ良さにハートがずきゅん!

2021年03月17日

「金ヶ崎の退き口」で有名な金ヶ崎城のふもとに、その金ヶ崎城と縁の深い小さな神社があります。

金崎宮(かねがさきぐう)です。

創建は比較的最近の明治23年。

地元の人々の強い要望で建てられました。

御祭神は尊良親王(たかなが しんのう)という人物で、かつて金ヶ崎城での戦で命を落とした皇族です。

遅れて尊良親王と共に戦った恒良親王(つねなが しんのう)も合祀されました。

まずいきなり参拝者の心を折るのがこの長ーーーーーーい石段。

見上げた瞬間、うえーー・・・。

実はこの石段に来るまでに既に長い坂を登って来ています。

その上での石段ですからね。

「ドS」です!!(←謎)

その石段の途中に末社として愛宕神社(あたごじんじゃ)があります。

愛宕神社と言えばご存知火伏の神さまですね。

実はこの金崎宮、かつて一度火事によって社殿を焼いています。

その後今の場所に移って再建されたのですが、恐らくもう二度と火事に遭わないようにとの願いが込められているのでしょう。

つまり神さまが神さまに願いを込めて神さまを祀って建てた神社ですね。

早口言葉かよ(笑)。

そしていよいよ神域の入口となる鳥居です。

天頂に渡された笠木の反りがピシっと美しい石鳥居。

貫禄十分ですな!

何気に上からかぶさる木立の緑がいいですね。

鎮守の森的な。

無限の生命エネルギーがゆるゆると舞い降りてくるような、幽玄な雰囲気。

その鳥居をくぐり、真っ先に目に入るのがこの建物。

神楽殿です。

ここで神楽を舞い、神に奉納するわけです。

これがもーカッコえ~のですよ!

屋根はすらりとシャープな反りが入った入母屋屋根。

アンバランスとも言えるほどサイズが大きく、それゆえに勇壮感いっぱいで。

破風部分には軽快な狐格子を配し、部分的にはめ込まれた金細工がピリッとした緊張感を出す。

下部は三間四方の正方形。

角柱はずっしり太く、梁も重みにあふれ、まるでエネルギーの塊のような力強さ。

天井には格天井を張り、祭祀の場としての格式を高める。

この神楽殿だけでもわざわざ見に来る価値ありますわ。

そもそも神楽殿備えた神社自体、そうそうないですからね。

それがこんな地方の、それもこんな地味な山奥の神社で出会えるなんて、もー失神レベルに感動ですわ!!

その横には末社がもうひとつ。

朝倉神社です。

ちょっと神社側の説明がないので詳細不明なのですが、朝倉と言えば越前一乗谷の朝倉氏。

この神社がある金ヶ崎城はかつてこの朝倉氏の所有だったこともあり、その朝倉氏を祀ってある神社なのでしょう。

全体を覆屋(おおいや)で囲ってあり、本体である社殿は奥にひっそりと隠されています。

そして本殿です。

と言っても手前の門でシャットアウトなので、ここでお参りすることとなります。

この門もカッコええですな~。

神楽殿と同じく大振りな屋根ががさっとかぶさって、銅板の深い緑がじっとりと映えて。

正面には太い鏡柱が2本どすっと降りて、その両脇を透塀(すきべい)が軽やかに伸びる。

あーこんな門、家に欲しいーーー!!!

その門の左横に再び末社。

絹掛神社です。

この神社は金ヶ崎城の戦いで命を落とした、名もなき武士達を祀ったものです。

尊良親王がここでの戦いで自刃したことは既に書いた通りですが、その際321人もの部下が共に自刃したと言われています。

ちょっと今の感覚じゃ考えられないことですが、当時家来が主人に殉じるのは当然の責務だったのでしょう。

残酷な時代だったんですね。

小さいけど、なかなかに見所にあふれて面白い金崎宮。

特に境内中央の神楽殿は本当に立派ですので、隅々までじ~っくり見てってください。

思わず踊りたくなりますよ!(※踊っちゃダメ)

そしてこの神社は恋の宮としても有名。

恋の願いを成就したい人、ぜひお参りしてその切ない心の内をぶつけてください!

きっと素敵な恋が実りますよーー!!!

多分。

関連タグ >> 神社

アイリーカレーハウス たっぷりキーマカレーset オリエンタルテイストなジャパニーズカレー

2021年03月15日

この日はお休みなので、食料品と靴下とスウェットを買いにお出掛け。

せっかくなのでお昼時に合わせて出発して、まずは腹ごしらえから。

目指した先はアイリーカレーハウス、その名の通りカレー屋さんです。

まだちょっと時間が早かったこともあり、店内は先客ゼロ。

室内は木を生かした南国的雰囲気で、BGMはレゲエ、カウンターの前には妖しい置物がゴチャゴチャ。

やべーくらいエキゾチック。

そんな空気の中、メニュー表をじっくりチェック。

んーーーとしばらく悩んで選んだのが”たっぷりキーマカレーset”。

当然ライスはLLに増量して。

ばっくりばくばく食べたおします。

たっぷりキーマカレー。

本当に挽肉たっぷり。

ルーの中に大量の粒々がびっしりとひしめく。

そのひと粒ひと粒にしっかりと弾力があって、噛み込むたびにむちっと歯を押し返して。

パワフル&ワイルドな食味。

ルーはドロ感強めで、ずっしりヘビー。

刺激はほんのり控えめながら味の厚みはしっかりとあり、まろやかな口当たりからじわじわと深みを増していく。

後に続く余韻も豊か。

そんなルーをライスといっしょに。

ライスは真っ黄っきのうこんごはん。

質感パラっとカタめで、凝縮感がしっかり、甘みは弱め。

口に含むと清々しい植物香がゆんわりとしみ出す。

ここにドロリと絡むカレールー。

穏やかで重い味が爽やかな黄色いライスの中にどっすりと沈み、重心をぐっと押し下げる。

そしてここで生きるライスのカタめ食感。

ぐっしり強い歯応えは重いルーの味にパワー負けすることなく、さらに圧力を付加。

味のボリュームをひと回り大きくし、食べ応えをぐんと太らせる。

付属のサラダ。

野菜は冷え冷えフレッシュ。

葉物のパリパリとした破砕感とみずみずしさが爆発的に清々しく、脳天にまで鮮烈なインパクトが走る。

その上に降りかかった塩麹のドレッシングがまた格別。

生き生きとした生野菜の爽快さを、ほのかな塩気と麹のうま味がさらに引き立てる。

コーヒー。

ハードなロースト香がアタックからガン!

鼻腔の奥までしみ込み、硬い香気でガリガリと引っ掻く。

ギリリと舌を絞るビター感もいいですね。

食後の眠たい脳をキリッと引き締め、午後からの活力を引き出す。

完食。

アイリーカレーハウスの”たっぷりキーマカレーset”。

インド系でもないネパール系でもない、バリバリジャパニーズな、そして個性のキラリと光る、スペシャル感満点なカレーでした。

ごちそうさま。

[参考]

・たっぷりキーマカレーset:890円

・LL(ごはん500g+ルー1.5倍):200円

・あげたまご:60円

・消費税:115円

兼六園 梅林 名園の梅景色の中に日本庭園の楽しさの秘密を探る

2021年03月13日

さくら名所100選にも選出されている兼六園。

でもここ、桜だけじゃなく梅も楽しめるんです。

それが園内にある梅林。

その名の通り梅の木が一面に植えられています。

場所は金沢神社のすぐ近く、随身坂口を入った所です。

開花期に訪れると、ここだけ梅の花が咲き乱れているのですぐに分かります。

このエリアが梅林として整備されたのは比較的最近の昭和43年で、「明治百年記念事業」として北野天満宮や大宰府・偕楽園といった全国の名所から梅木を集めて造られました。

その結果約200本(白梅130本・紅梅70本)の木が植樹され、現在の形ができあがったのです。

なので白加賀を中心に青軸、摩耶紅梅など様々な品種が混栽されており、まさに百花繚乱。

ソメイヨシノが大部分を占めて一色に染まる桜園とは、全く違った趣きが楽しめます。

では個別にいくつか見てみましょう。

まずこちらは園内で一番多く植えられている白加賀。

枝ぶりが独特ですね。

指を曲げて広げてわきわきっと伸ばしたような、力強いうねり具合。

その先端に小さな花が控え目にぽつぽつ。

男性的な樹勢と女性的なつつましい花との落差が楽しい品種です。

道知辺(みちしるべ)。

名前がいきなり素敵ですわね。

特徴的なのはその花の色で、ピンクの強い花弁を付けます。

枝ぶりは逆円錐形。

空に向かって広がるように枝を伸ばし、花の数は多めです。

摩耶紅梅(まやこうばい)。

枝ぶりは半球状、全体にバランス良く広がり、その先に赤い小さな花をぽつぽつ咲かせます。

花の色は道知辺よりさらに赤味が強く、燃えるような色合い。

園内でもひときわ目立つ、力強い生命感にあふれる木です。

豊臣秀吉が愛し命名した梅としても知られています。

青軸(あおじく)。

名前は青だけど花は白です。

枝ぶりは半球状、非常に密度が高く、びっしりと入り組んでいます。

それに対して花の咲き具合は粗で、見た目に野暮ったくややうるさい印象。

でもその田舎臭さが逆に味になってて、不思議な親しみやすさのある木です。

豊後(ぶんご)。

大分県の県花として有名な梅です。

園内の梅の中で恐らく一番大きく、そこにあるだけで存在感が強烈。

幹の伸び方は縦・横・斜めと不規則で、かなりわがままな(?)樹姿。

この日はまだ開花しておらず、花が見られなかったのが残念。

ちょっと庭の造りも見てみましょうか。

こちらは遣り水。

明らかに川の瀬を模しており、カーブの内側には河原が、外側には断崖が表現されています。

何気に石の色を散らしてあるのにお気付きでしょうか?

砂岩・安山岩・花崗岩と数種類の石を使うことで視覚的に変化を付け、見た目を華やかにしています。

庭園鑑賞を楽しくするための工夫です。

地面の起伏にも注目。

のっぺり平たんな場所はなく、うねうねと盛り上がったり下がったり。

苑路もぐにゃぐにゃ曲げてアッチ歩かせてコッチ歩かせて、とにかく変化変化。

徹底的に「単調」を排し、次々と新しい景色が現れるように造られています。

これらは大自然の再現ですね。

山の中を歩いていて、コピー機のように同じ景色が連続するって事はありえないでしょ?

「自然の中にいる自分」を実感することに重きを置くという、日本庭園の精神性が表されています。

そして最後に見て欲しいのがこちら、舟之御亭(ふなのおちん)。

御亭とは庭園内に設けられる休憩所みたいなものです。

しかもこの御亭、ご覧の通り舟の形をしています。

かなり珍しいケース。

遊び心ですね。

全ては遊び心。

庭という空間を心から愛で楽しむための粋な仕掛けです。

兼六園の梅林。

今が見頃です。

年に一度の美しい景色、どうぞこの期を見逃さずご鑑賞ください。

なおこの梅林、一斉に咲いて散ってしまうソメイヨシノばかりの桜園と違って、色んな品種が時期をズラして咲いてくれるので、訪れるタイミングによって様々な表情が見られるのも楽しみのひとつです。

1度と言わず2度でも3度でも通って、変わりゆく梅の眺めを楽しむってのもいいですよ!

松本市立博物館 江戸時代のフェラーリを見る

2021年03月10日

松本市立博物館は松本城の大手門のすぐそば、ほぼ正面口にあります。

場所が場所だけに、松本城に行ってここに気付かない人はほぼいないでしょう。

こちらどんな場所かと言うと、松本という土地の歴史や文化を紹介している施設です。

それこそ縄文から始まり、平安、戦国、江戸、近代の昭和に至るまで、この土地がたどって来た人と生活、時代の流れがざっと俯瞰できるのです。

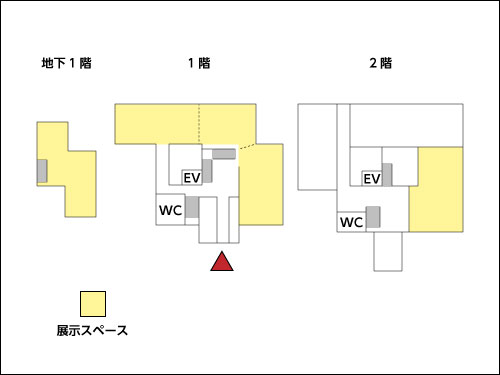

まずは建物の構成から。

館内は地下1階+地上2階になっていて、地下では古代~中世が、地上1階では中世~近代+風土・文化が、2階ではその時々の企画展示が見られます。

なのでルートとしてはまずは地下へ行き、それから地上1階→地上2階と回るのがオススメです。

こちら、全体になかなか興味深い展示物が揃ってて、充実度抜群。

長野や松本の歴史に詳しければより深く楽しめるのでしょうが、わたしみたいに全然分かってないヨソ者でも十分面白い内容でした。

まずは地下1階。

古代縄文の頃からの松本が紹介されています。

がっつり喰いついたのが縄文式土器ですね。

わたし、縄文時代の土器とか土偶とか大好きなんですわ。

土器にあしらわれたこの縄目紋様、い~いじゃないですか♪

手作り感むんむんで、形が不細工で、洗練性なんて全然なくて。

でもそのゴツゴツした素朴さがたまらなく魅力的で。

あーうちの家にも1個欲しいーーーー(もちろんホンモノが)!!

水管なんかも展示されています。

これは江戸時代のもので、なんでもかつての松本にはこんなのが町中に張り巡られていたそうで。

仕組みとしては自噴の井戸によって水を汲み上げ、その水をこの管を通して配水したんだとか。

要は上水道設備ですね。

用水によって遠い所から水を引っ張って来るってのはよく聞きますが、井戸を水源に水を自動供給する仕組みってすごいですね。

そんなんできるの?って感じですが。

できたんでしょうね、こうしてちゃんと残ってんですから。

江戸時代の土木テクノロジー恐るべし!!です。

1階に登ると、いよいよ松本城ができた中世から江戸時代にかけてのものが展示されています。

ここで一番目を引くのがジオラマ。

江戸時代の町の様子がリアルに再現されています。

へー昔はこうなってたのか、みたいな。

ここはぜひじーーーと眺めて頭に叩き込んでください。

コレを見てから「昔」と「今」の姿を重ね合わせながら城周辺をぐるりと回ると、また違った見え方がしてきますよ。

他にも江戸時代感むんむんの展示品がいっぱい。

こちらは籠ですね。

なんでも女性用だったそうで。

すごいですわな、装飾が。

実用品というよりもほとんど工芸品。

今で言えば最高ランクのフェラーリに乗ってるくらいのステータスがあったのでしょう。

きっとスピードも時速200kmくらい出ただろうな~~・・。(←それは無理)

で隣の部屋に進むと時代がさらに進んで、明治や大正・昭和の展示物が見られます。

そのひとつがこのポンプ車。

一見消防車のようですが、まあ消防車なんですが、残念ながら自走できません。

馬2頭を使って引っ張ったそうです。

しかも動力が蒸気で、セットアップに20分もかかったんだとか。

現場から連絡を受けて、そこから馬に引かせてエンヤコラと持って行って、そこでまた20分もかけて準備して水を噴き出す。

・・・うん、なるほど・・・。

間に合うかいッッッ!!(笑)

さらに部屋の奥に進むと、松本の風俗・文化について紹介されています。

こちらは宝船。

お祀りで使う山車ですね。

祭りの時はこれをえいや!えいや!と町中引っ張って回ったんだそうで。

後部には七福神が乗っています。

縁起がいいですね。

でも布袋さんだけは残念ながら行方不明で欠員しています。

どこ行っちゃったんだ、布袋さん?

おーーーーーい!出ておいでぇーーーー!!!

さらにこんなおかしなモノもあります。

道祖神像。

道祖神とは土地に根差した神さまです。

道祖神と言っても色んな姿かたちがあるのですが、これはご覧の通りアレ。

アレですね。

そう、「チンチン」です。

陰茎信仰はここに限らず全国に例があり、まあチンチンですからね、子孫繁栄のご利益があるとされています。

アレもご立派になれば、神さまとして崇められるんですね。

金沢にもあるんですよ、陰茎信仰。

これは東山菅原神社のもの。

どう?あるでしょ?チンチン。

なんでも女性がこのチンチンをなでなですると幸せになれるんだとか。

セクハラだろ(笑)。

松本の今と昔、そして風俗・文化がダイジェストで見られる松本市立博物館。

入場券は松本城とセットになってますので、松本城見てきたよーって人は忘れずにお立ち寄りください。

特に松本城のジオラマはマジリアルです。

入館前にまずは松本城を一周して大体の位置を頭に入れてからご覧ください。

その上でジオラマを見ると、江戸時代の風景がより生々しくイメージできますよー。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()