真和園 その2 阿弥陀堂・弘法大師堂・極楽橋◆あの世の入口へ、ようこそ

2023年01月28日

お寺っぽいけどお寺じゃない、元々は個人の庭園だった真和園。

前回はその山門から蓮如像までを見てきました。

今回はさらに先へと進みます。

まずどーん!と現れるのが阿弥陀堂。

ザ・和風なエッセンスがギンギンに詰まった、スーパーカッコイイ仏教建築です。

素晴らしいわな、このプロポーション。

バサッと広がる銅板葺きの大屋根。

きゅっと締まったタイトな躯体。

メリとハリが見事に噛み合った抜群のシルエット。

軒下のリズム感もいいですね。

垂木の端の胡粉(ごふん・白く塗られた部分)の連続が何とも軽快。

まるでひとつの音楽を奏でているかのようです。

その脇に一体の銅像。

親鸞聖人像です。

ご存知、浄土真宗の開祖ですね。

この像、何気に岩の上に乗せられていますが、これにはちゃんと意味があります。

「修行中」って事です。

親鸞の修行はこの世の衆生全てを救うまで永遠に続くのです。

イカスぜ、親鸞!

そこから苑路沿いに進むと、再びお堂。

弘法大師堂です。

弘法大師とは空海。

真言宗の祖にして、密教界のスーパースターですね。

そんな空海を祀ったお堂です。

最奥には空海の座像。

左手に数珠、右手に金剛杵(こんごうしょ)持った独特のスタイルです。

ここで見て欲しいのが金剛杵を持つ右手首の角度。

なんか変じゃありません?

でも空海と言えば画でも像でも、大概この無理無理な手首の角度で描かれています。

何がしたかったんだろ、空海?

なんでこの角度なのか、謎や~~~。

で、ついでにちょっとお堂の横に回って欲しいのです。

画像右がお堂正面、左が奥。

空海像は奥の建物内に安置されているのですが、分かりますかね、床面が高くなっているのが?

これはご本尊(この場合は空海像)の格の高さを表しています。

上位の存在は物理的にも高い位置に祀られるんですね。

神社なんかでも大概これと同じ形を取っています。

ご神体が納められている本殿は必ず手前の拝殿よりも床面を上げてありますので、興味があったらチェックしてみて下さい。

その先に伸びる赤い欄干の橋。

極楽橋です。

橋と言っても川を渡る橋ではありません。

谷を渡る橋です。

なので高度感がもの凄く、渡橋中の緊張感がハンパありません。

ちょっと覗いてみましょう。

こんな感じ。

高さ50メートル以上はありそう。

鉄筋なのでガッチリしてて手すりもあるのに、それでも足の力が抜けるほどの怖さ。

そもそも名前がヤバイわな。

「極楽橋」ってさ、なに?この橋渡ったら「あの世」行きって事?

渡っても「あの世」、落ちても「あの世」、どう転んでも「あの世」一直線。

そんな橋、渡りたくねーーーー!!!

渡ったけどな。(←?)

次回はこの先、朱鷺のさんぽ道・観音堂・三重の塔を見ていきます。

このエリアもね、楽しいですよ~。

(お寺じゃないのに)仏教的空気でむんむん。

なんか深遠なムードに包まれています。

特に三重の塔のクオリティは絶品です!

詳しくは次回。

真和園

住所:石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎

真和園 その1 山門・太子堂・観音菩薩像・蓮如像◆変な体形には意味があります

2023年01月24日

能登半島の先っちょにある穴水、その山間にどどーん!と鎮座する大仏。

そんなありがた~い大仏さまを擁する庭園が真和園です。

ここがね、なかなかに楽しいーのですわ。

お寺じゃないのにそこら辺のお寺じゃ太刀打ちできない規模・クオリティ。

なんでも実業家が有り余るカネをじゃんじゃんつぎ込んで作った施設らしいのですが、そんなカネの臭いなど微塵も感じない。

心洗われるような清浄な空間となっています。

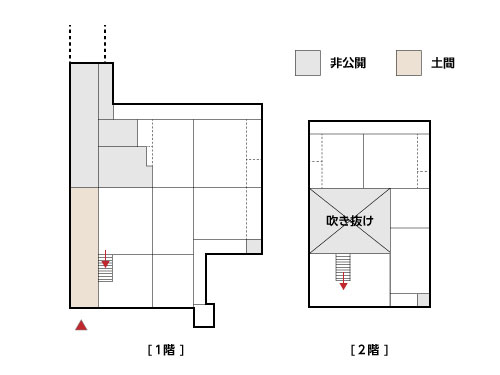

現場の全体図はこんな感じ。

入口に山門、すぐ脇に太子堂、そのすぐ先に観音菩薩像、その先に阿弥陀堂・弘法大師堂などがツラツラと続き、最後にクライマックスの能登長寿大仏。

のんびり歩けば大体徒歩で30分程度。

朱鷺のさんぽ道もブラついたらプラス20分、くらいな感じ。

まあまあ時間かかります。

自分のペースでゆっくり見て回ってください。

では1発目、山門。

ガツーン!とそびえ立つ、いかにもお寺のエントランス的な門(ここはお寺じゃないけど)。

でもこの門、この先に待っているもののレベルを考えるといささか地味。

「格」的に言えばもっと上のクラスである薬医門や高麗門があってもいいと思うのですが、なんでか知らんけど地味な棟門。

サイズもやけに小さい。

なんでやろ?(謎)

その地味な門を抜けるとすぐ左手に太子堂。

その名の通り、聖徳太子を祀ったお堂です。

八角形の屋根は恐らく法隆寺の夢殿をオマージュしてのものでしょう。

内部の様子は不明。

太子堂ってんだから、恐らく聖徳太子に関係するものが納められていると思うのですが。

何があるんだろ?

ビジュアルが素晴らしいんですわ、このお堂。

木造の質素な感じがいいわ~♪

深く沈む木肌の色がたまらなくクラシック!

でもこのお堂、基壇がコンクリートであることから分かる通り、建てられたのはごく最近です。

だったら鉄筋という選択肢もあったはず。

にも関わらず木造。

その辺り、恐らく深~いこだわりがあったんでしょうね。

そこから目と鼻の距離に大きな観音菩薩像。

異様とも言える雰囲気でどどーんと屹立しています。

見て欲しいのは像様。

頭に円形の後光を輝かせ、左手に未開敷蓮華(みかいふれんげ・悟りに至っていない衆生の象徴)を持ち、右手は与願印(よがんいん・あなたの願いを聞き届けますよという手の形)を結んでいます。

これは「仏の力で迷える衆生を救い、思いや願いを叶えます」というメッセージを意味しています。

迷えるアナタ!

この観音像の前でしーっかりお参りすれば、その願い聞き遂げてもらえるかもしれませんよ。

わたしくらい煩悩多すぎると無理だけど。(←?)

もう1発見て欲しいのは体形。

よーく見ると頭がデカくて足が短い、アンバランスな形になっています。

なぜか?

これ、下から見上げた視線を意識しています。

当たり前ですが、景色ってのは近くの物は大きく、遠くの物は小さく見えます。

なので目線から近い足は短く、遠い顔は大きく作って、全体が均等に見えるように作られているのです。

大きな仏像には比較的よく使われる手法です。

その観音像の右手に仏心堂と呼ばれる建物があり、その右脇に1体の銅像が建っています。

蓮如像です。

右手に錫杖、左手に笠。

明らかに旅装束。

これ、北陸における蓮如さんの共通イメージです。

常に方々へ旅をして仏の教えを伝えている、それが蓮如さん。

だからこの辺りの蓮如像は大体このスタイルをしています。

以前に取り上げた東別院東山蓮如堂に建っていた像も正にこの姿でしたね。

傍らには歌碑。

『かたみには六字の御名をのこしおく なからんあとのかたみともなれ』と刻まれています。

これは蓮如が詠んだと言われる和歌。

意味は「形見として六字名号(ろくじみょうごう・『南無阿弥陀仏』の6字)残しておく」みたいな感じ。

シブイな。

わたしもなんか辞世の句みたいなのを残しておくかな。

誰もありがたがるヤツなんておらんけどな・・・。

以上、真和園のエントランスから蓮如像まででした。

まだまだ続きますゼ、真和園。

次回は阿弥陀堂から極楽橋まで。

距離にしたら100メートル程なんですけどね、でも感動がいっぱい!

もー脳ミソまでビリビリ来ますよ!

真和園

住所:石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎

南砺市埋蔵文化財センター やっぱ古代遺跡の出土品おもしれ~♪

2023年01月21日

なんやら田んぼの中にぽつーんとある南砺市埋蔵文化財センター。

高瀬遺跡から出た出土品の保管・展示をしている施設です。

高瀬遺跡とは平安初期の役所跡で、発掘によって3棟の建物があった事が確認されています。

他にも木簡や木製品・瓦など、当時の様子を知る貴重な手掛かりとなるようなものがゴロゴロ。

現在は埋め戻されて公園化されています。

こちらはその建物跡。

中央に主殿、左右に翼殿。

用途は不明。

恐らくお役所的なものだったと推測されていますが、なにしろ1000年以上も前の話。

今となっては永遠の謎です。

その辺は適当にイマジネーションを働かせて遊んでください。

話を戻して南砺市埋蔵文化財センター。

建物は3階建てになっていて、1階は受付とロビー、2・3階が展示室となっています。

こちらは2階展示室の様子。

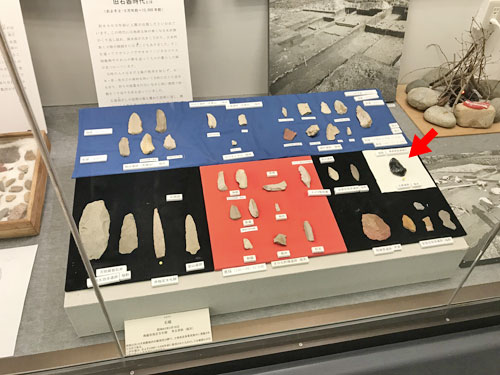

先土器~弥生時代くらいまでのものが展示されています。

素朴で土臭いものがズラリ。

これらは石器。

主に頁岩(けつがん)というドロが固まった石で作られています。

ただ中にひとつだけ特異なのがあって、それが右側の黒い石器。

これは黒曜石(こくようせき)と呼ばれる火山性の石で、この辺りでは採れません。

恐らく青森県産のものであると推定されています。

青森県ですよ、青森県!

これが出てきたのは富山の西部、南砺市。

距離にしておよそ700km弱。

1万年以上も昔にそんな長距離を人は往来してたんですからね。

もう驚嘆の一言です。

こちらは縄文時代前期の石器。

先の石器に比べて、加工の技術が格段に向上しているのが分かります。

黒曜石もチラチラありますね。

この中で見て欲しいのは左側の白い石。

やっぱり県外産の石で、新潟のヒスイです。

多分糸魚川辺りだと思いますが、青森程じゃないにせよ相当な距離(約120km強)。

そんな遠地と交流して、こうして物資が行き来してたんですね。

いやー行動範囲広いわ、古代人!

これなんかも面白いですゼ。

縄文時代の土偶です。

左のぷっくりしているものは間違いなく妊婦ですね。

恐らく多産・子孫繁栄の祈りが込められているのでしょう。

欠損している事にも意味があり、何らかの宗教的儀式で故意に破壊されたものと考えられています。

「破壊」は「再生」に繋がり、当時既に『生命の循環』という思想があったことを匂わせます。

続いて3階展示室。

先に話の出た高瀬遺跡の出土品はこの部屋に展示されています。

時代としては奈良~近世頃。

2階と違って洗練性が高まり、明らかに文化の香りが感じられます。

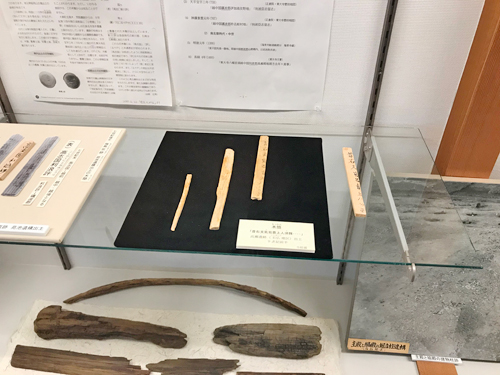

こちらが高瀬遺跡からの出土品。

かわらけや木簡・木製品など色々。

量もバラエティも豊かですな。

それだけ様々なモノやヒトが行き交う場所だったという事なのでしょう。

当時の行政の中心地だったという説も納得いきます。

注目は何と言っても木簡ですね。

文字の説得力は強力。

モノからなんとなく想像するのではなく、そこに込められた人の意思がはっきりと読み取れますからね。

時代を正確に考証するには欠かせない資料です。

とは言っても、シロウトのわたしには何書いてあるのかさっぱり読めんけどね。

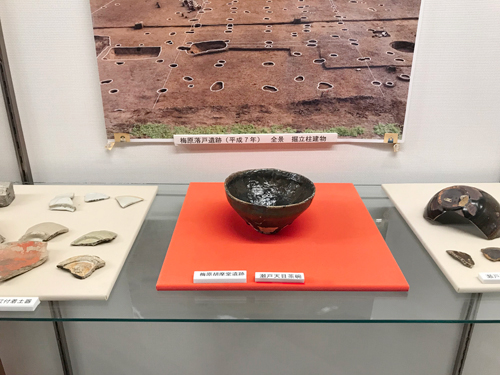

この真っ黒の碗は梅原胡麻堂遺跡から出た瀬戸天目茶碗。

天目茶碗ってんですから中国からの舶来品っぽいけど、国産品みたいです。

こんなん好きですわ~♪

ぐねぐねした不器用なラインがメッチャいいじゃないですか。

黒く沈む色も超ストライク!

部屋に飾りたい~。

様々な遺跡から出た陶器がズラリ。

完全体に近いものもありますが、ほとんどはツギハギ。

恐らく学芸員の人が一片一片丁寧に組み合わせて復元したのでしょう。

大変だろうなこんなの。

泥を落として、洗浄して、パーツひとつひとつの形を検証して。

関係ないものを弾いて、必要なものだけを拾って。

そんな作業を地道~に繰り返して、最後にひとつに組み上げる。

短気なわたしにゃ絶対無理ーーー!!!

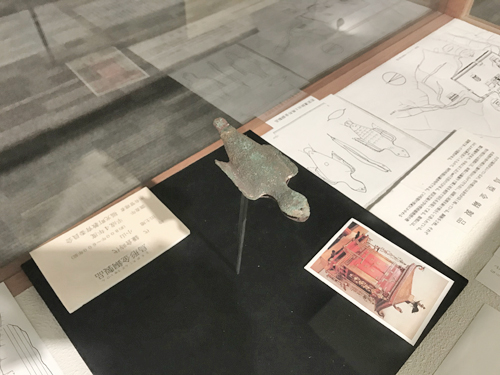

これも面白いですよ。

鳥形金銅製品。

見ての通り、金属製の鳥の像です。

作られたのは鎌倉時代。

何に使われたものかは不明。

何らかの祭祀具だったか、あるいは建物などの装飾パーツだったか。

本体に穴が開いているので、何かの一部であったことは間違いないようです。

わたしは法具の部品だったんじゃないかと思うんですけどね。

う~~~ん謎じゃ・・・・(悩)。

古代ロマンがぎっしり詰まった南砺市埋蔵文化財センター。

楽しいですよ~。

わくわくキますよ~。

古代好きには思いっ切りハートどっきゅん!な場所。

遺跡や遺物が大好きって人、ぜひ一度遊びに来てみてください。

すぐ裏手は高瀬遺跡公園。

ついでにぷらぷら遺跡散歩も楽しんでってください。

関連タグ >> 美術館・博物館

加賀兎郷 ソースカツ丼 入場には勇気がいります

2023年01月17日

この日、朝9時から散歩、散歩、ひたすら散歩。

キリのいい所まで歩き終えたら、もう2時。

ええ加減メシ食わなーー!!と検索して飛び込んだお店が加賀兎郷(かがとごう)。

「月うさぎの里」というウサギちゃんと楽しく遊べる子供&女子ウケ抜群の、そして『ヲッサン独り』ではかなり入場難易度の高い施設に併設してるメシ屋です。

取り合えずメニューを物色。

アレやらコレやら色々ある中、んーーとしばらく考えた末に、ザ・福井な”ソースカツ丼”を選択(ここはまだギリ石川だけど)。

こちらをライス大盛りにして食べたおします。

ソースカツ丼、まずはトンカツから。

肉は薄め。

ボリューム的頼りなさは否めないものの、味の圧力は抜群。

脂ナシのロース肉の味の強さが強烈で、力任せにグングンガンガン押してくる。

そこにウスターソースがじゅくじゅくに染みた衣。

このソースが濃くてね、スパイシーでね、そして甘くてね、肉と激熱に合うんですわ~♪

もー口の中は美味さと唾液でどっばどば!

そんなソースカツをごはんと一緒に。

ごはんは熱々しとしと。

やわかく、みずみずしく、甘~く。

ここに乗っかるソースカツ。

肉の味がごはんの水分を吸う事でぐんぐん伸びを増して、ソースの甘旨さがうま味を躍らせ、ごはんの甘みが爽やかに舌を洗って。

文句ナシの充実感。

噛めば噛むほど深まる味の広がりが腹にしみる~♪

付属のみそ汁。

味噌の濃度は濃いめ。

強い味噌の味がガッチガチに前に出る。

具は少量の麩とネギ。

ほぼ添え物的な量なので「食べてる感」はゼロ。

あくまでアクセント程度。

ガツガツ食って、完食。

加賀兎郷の”ソースカツ丼”。

美味いわ。

フードコートのメニューなので正直言ってナメてたけど、ちゃんと美味いわ。

期待以上のクオリティだったので大満足、ただ!

ごはん少なくね?

大盛り頼んだはずなんだけど、これ絶対に普通盛りだよね?

茶碗1杯分くらいしか入っとらん。

食いながらじわじわ気付いたから、今更「これ本当に大盛り?」なんて聞けんかったけど、絶対普通盛りだわ。

注文間違えんなよな~~・・。

ごちそうさま。

[参考]

・ソースカツ丼:900円

・ライス大盛り:100円

土蔵造りのまち資料館 いつだって金持ちはイイ家に住むのサ

2023年01月14日

今なお古い街並みの様子を残す高岡の重伝建ゾーンの一角に、一般公開されている古民家があります。

『土蔵造りのまち資料館』と呼ばれる旧室崎家住宅です。

室崎家は昭和20年まで綿製品の卸しを行っていた商家で、明治期に現在地に移ったそうです。

建物自体の建築年は不明ですが、明治33年の大火災の後のものらしいので、明治末期~大正くらいの建造でしょう。

表は重厚感満点の土蔵造り、中に入ると軽快な木造建築という、ちょっと面白い造りになっています。

全体の間取りはこんな感じ。

奥に向かって長い建物ですが、公開されているのは前部分のみです。

これがイケイケに立派な屋敷でしてね。

うわ!カネあったんだな、この家!って空気がギッチリと詰まってます。

屋敷自体の大きさもそうですが、使われている建材や装飾も思いっ切り贅沢。

思わず見とれるゴージャスさです。

いきなりこの長押(なげし)ですわ。

幅30cmはあったかな?全く必要のない鬼ゴツイサイズ。

明らかに「金持ち」を自慢するのための装飾。

ただここね、客の目に触れる場所なんですわ。

先に説明した通り、この家は商家の建物なので、この辺りまでは客が入って来るんですよ。

なので客の目を楽しませるためのパフォーマンスとしてしつらえられたとも取れます。

そう考えると、こんな贅沢もアリかなって気がせんでもありません。

チッ、金持ちめ・・。(←おい!)

室内にはデカいジオラマがどーん!

かつての周囲の街並みを再現してあります。

これが結構面白くてね、道が碁盤状にきれいに整備されてるんですよ。

つまり高岡の街は、図面の上に線を引いて計画的に作られたものなんですね。

そしてこの形は現在もほぼそのまま残っています。

作られたのはもう何百年も前なのに、街の骨格ってのはこうして残るんですね。

その先には「田」の字型に接続された4つの部屋。

この屋敷のセンターみたいな場所です。

恐らく家主が日常過ごしたスペースでしょう。

ここのしつらえも素敵なのですわ。

ぶっ飛ぶような派手さはないんだけど、地味~に贅沢感があって。

シブく家屋を楽しんでいます。

例えばこの天井。

なんと縄文杉を使ってあるそうです。

縄文杉ですよ!縄文杉!

何千年も前に生まれた杉!

まだ人が動物の皮着て、石器や土器だけでゴリゴリ生活してた頃ですよ!

そんな頃に生まれた杉が今目の前で家の部品になってんですよ!

時間スケールがヤバすぎる・・・。

欄間もカッコえーのよ。

1枚板から作られた、高級感ギンギンの透かし欄間。

そんなのがアッチにもコッチにもバン!バン!バーン!

買うと高いよ~、コレ。

職人の手彫り欄間なんて1枚数百万のレベル。

そんなのがガンガンあるんだからね。

なんか頭の上にカネがぶら下がってるようだわ。

床の間もイカス~♪

畳敷きの本床に、左に付け書院、右に床脇。

ガチガチの武家屋敷風フォーマルスタイル。

さらに壁の弁柄色が色彩的な華を添えて、神々しいまでの格調高さ!

ええの~。

こんな床の間のある家に住みたいの~・・(羨望)。

そこから見える庭の眺め。

コケたね、思わず。

全然手入れされてなくて、枝葉ぼーぼーでぐっちゃぐちゃ。

ここもったいないわー。

ちゃんと剪定して整備すればメッチャメチャいい庭なのに。

多分びっくりするくらい見違えるよ。

でも庭までいじる予算が降りなくて、ずっと放置プレイ状態なんだそうで。(※係の人の話)

高岡市ーーー!!!

ここもちゃんと整備したってやー!!

2階はこじんまりした感じで、地味。

見るからに物置きっぽい雰囲気です。

商家だったんでね。

多分在庫とか商売道具とか帳簿とか、そんなものの収納に使ってたんでしょう。

きっとゴチャゴチャした小汚い部屋だったんでしょうね。

奥の方へ行くと途中で段差を挟んで、座敷の部屋へと繋がります。

この段差、明らかに不自然なので、ひょっとしたら元々は壁で塞がれていたのかもしれません。

で、見て欲しいのはそんな段差よりも天井。

中央を折り上げた二重天井になっています。

これ、何の意味があんのかね?

折り上げ二重天井と言えば格の高い場所に使われるケースが多いけど、ここは物置き、格もへったくれもない。

でもこうなっているからにはそこに必ず何か意味がある訳で。

なんでや??

んーーーー分からん・・・(悩)。

最後に奥の座敷。

1階に比べてはるかにカジュアルながら、床の間のしつらえられたそれなりの仕立ての部屋になっています。

下が大旦那の部屋なら、ここは若旦那の部屋かな?

今で言う二世帯住宅的な使い方をしてて、若いヤツらは上、みたいな感じ。

あるいは逆に、大旦那はとっとと引退してこっちで悠々自適の生活を送ってたのかも?

どんな使い方をしてたのかはもう永遠の謎。

どうぞ思いっ切り妄想して遊んでください。

レトロリッチな古民家、土蔵造りのまち資料館。

もうね、古建築好きにはハートずっきゅん!です。

隅から隅までヨダレだらだらのワンダーランド。

訪問の際には畳にヨダレを落とさないようにご注意ください。

なお冒頭に書いた通り、この辺りは重伝建に指定されています。

ぜひ周囲の街並みも合わせてお楽しみください。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()