輪島塗会館 この美しさは妥協のない職人魂から生まれるのです

2023年02月18日

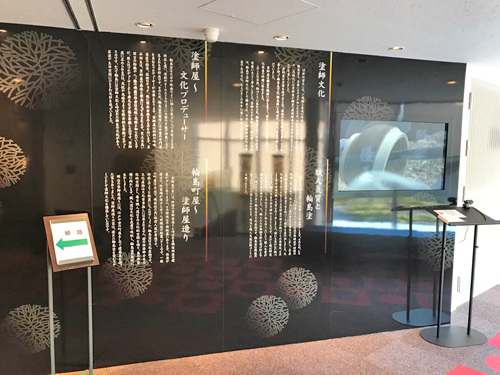

日本有数の伝統工芸、輪島塗。

その素晴らしい技術と制作の工程を紹介している施設が輪島塗会館です。

スゴイですよ、輪島塗。

え?こんなに手掛けてんの?みたいな。

たかが器、されど器。

ここに来ると器を見る目が変わります。

展示室の扉がいきなり輪島塗。

黒漆の地に金の装飾がビビッドに映えまくってます。

贅沢だわね。

わたしもこんな贅沢してみたい。

家の扉が輪島塗だったらカッコえ~だろうな~♪

おカネないから無理だけどね。

その先、壁面左右にズラリと並ぶ輪島塗のサンプル。

その数実に133。

圧巻です。

これ、意味もなく一杯並べてある訳じゃありません。

ひとつひとつが製造工程を表しています。

つまりたったひとつの器が仕上がるまでには133もの工程があるという事なんですね。

角度を変えるとこんな感じ。

木地作りから始まって、下地塗り、本塗りまで。

さらにこの後装飾も施されるので、実際には133+αの工程がある計算になります。

そりゃ高くなるわな、こんだけ手間暇かけりゃ。

低価格の汎用品は多分もっと手間を省いてコストカットしてんだろうけど、『本物』はここまでやってます。

『本物』を見て、あー高ぇー!とか思わないように!

思うけどな。(←!)

こちらは器作りの初期段階のサンプル。

元となる木地です。

制作に使う道具も展示されています。

見るとふ~んって感じなんですけどね。

実際作ると難しいんでしょうね。

わたしみたいな超大雑把人間には絶対無理だな。

そんな木地に下地を塗っていく様子。

下地なんて見えない部分なんですけどね、それでもこれだけの手間が掛けられています。

この辺りが「輪島塗は強い」と言われる所以なんでしょうね。

輪島塗ってのは頑丈なんですわ。

ちょっとやそっとじゃ壊れない。

その秘密はこのブ厚い下地から来てるのです。

頑丈を支えるもうひとつの秘密がこの「布着せ」と呼ばれる工程。

こうして縁の部分に布を貼り付けることでさらに強度を増しているのです。

ただこれをやっちゃうと貼った布の分だけ段差ができます。

そこでこの段差を埋めるために、下地塗りを重ねて重ねて重ねまくるのです。

それがさらに漆器を頑丈にするというパワーのスパイラル。

何もここまでやんなくていいんでないの?と思うんですけどね。

でも輸送環境が劣悪だった江戸~明治の頃はここまでやらないと途中で壊れてしまう事があったんだそうで。

「強くて丈夫な輪島塗」が生まれた背景にはそんな事情があったのです。

そんなストロングな輪島塗を飾る3大技法。

左から順に「沈金(ちんきん)」「蒔絵(まきえ)」「呂色(ろいろ)」。

沈金とは漆の表面に傷を付けてその溝に金粉などを塗り込む技法。

蒔絵とは塗り立ての漆の上に金粉などを落として定着させる技法。

呂色とは上塗りした漆を磨いて鮮やかな艶を出す技法。

いずれも高い技術を要求されます。

これらの技法は単体で使われることもあれば、複合的に使われることもあります。

漆器の装飾を鑑賞する際には、これら3つの技法を頭において観察してみてください。

こうして作られた輪島塗の完成品。

深い黒、みずみずしい艶、そして豪勢な金。

この息を飲むような至高の芸術美は、手間を惜しまない職人の手技の結晶から生まれるのです。

素晴らしいわね。

こんな器でメシ食ったらさぞかし美味いメシになるんだろうな。

永谷園のお茶漬けさえも高級料亭の味になりそうだ(笑)。

輪島塗の秘密と精神が見られる輪島塗会館。

圧倒されますよ。

今でもこんなコトやってんの?と聞きたくなるくらいの面倒臭さ。

でもねやってんですよ、『本物』は。

どうぞそんな職人の気質とプライドそして高い精神性を腹いっぱい感じてみてください。

1階では輪島塗の製品が実際に購入できます。

決して安くはないですが、そこは『本物』。

納得のいくものがあればぜひ購入して家で使ってみて下さい。

実用こそ最高の評価です。

関連タグ >> 美術館・博物館

道坪野城跡 本丸のガッカリ感に涙せよ

2023年02月11日

突然ですが、『チャレンジ精神』ってお持ちでしょうか?

もしお持ちでしたら、ぜひこの道坪野城(どうつぼのじょう)跡にお越しください。

きっとアナタの『チャレンジ精神』をギンギンに刺激してくれるでしょう!

場所は山の中の田んぼの上。

軽トラかトラクターしか通らないような農道の先にあります。

『チャレンジ精神』全開で突っ込んでください。

いきなり封鎖された入口。

まるで事件現場のようなこの雰囲気。

ただ入っちゃダメって訳じゃありません。

電流線が張ってあるので気を付けろって意味です。

多分害獣除けの電線がどこかにあるのでしょう。

その先、早くも城の痕跡が現れます。

空堀です。

この空堀、かなりコンディションが良好でしてね、今もくっきりと輪郭が残っています。

とても500年以上経っているとは思えないフレッシュさ。

ただ不自然過ぎるくらいきれいなので、ひょっとしたら近年に一度整備されているのかもしれません。

その空堀沿いにスタスタ進むと、左手にこんなのが現れます。

堀切(ほりきり)。

堀切ってのは曲輪(くるわ・兵を駐屯させる平地)と曲輪を切断する溝です。

こうして曲輪同士の繋がりを断ち切る事で、敵に万が一曲輪を攻め取られても、そのままドミノ倒し的に城を落とされないようにするのです。

山城ではお決まりの仕掛けです。

さらに進むと、いよいよお城の心臓部への入口が現れます。

その目印がこの標柱・・・なんだけど、分かります、入口?

入口なんてどこにもない気しません?

さあここであなたの『チャレンジ精神』が試されます。

見ての通り目の前にあるのはただの藪です。

突っ込むのです、この藪に。

この藪こそがお城への入口なのです!

その先に待つのはこの眺め。

藪です。

ひたすら藪です。

え?何を目印に進めばいいんだって?

そりゃ勘ですよ、勘。

直感だけを頼りに進んでください。

ザッツ『チャレンジ精神』です!!

アナタの勘が正しければ、再び道っぽい所に出て、こんな標柱が現れます。

竪堀(たてぼり)。

竪堀ってのは敵の横移動をシャットアウトする、文字通り縦方向に掘られた溝です。

その竪堀がここにあるらしいんですけどね。

あるか、竪堀?

どー見てもフラットな斜面しかないんだけど?

でも専門家が見ればここに竪堀が見えるのかなー?

分からんーーー!!!

そのすぐ先が本丸。

の、前に見て欲しいのが、この斜面。

明らかに造成によって作られた角度です。

切岸(きりぎし)ですね。

切岸とは敵の侵入を阻止するために、斜面を急角度に削ったものです。

これも山城では定番の仕掛け。

曲輪周りに作られることもあるし、通路沿いに作られることもあります。

ついでに下も見て下さい。

帯曲輪(おびぐるわ)があります。

帯曲輪とは斜面に沿って帯状に設けられた細長い曲輪です。

ここに兵を待機させて、登って来る敵を迎え撃つんですね。

攻め手にすれば鬱陶しいですよー。

斜面を登るだけでも体力削られるのに、同時に上からビュンビュン弓矢で攻撃されるんですから。

進撃意欲失せますわ。

そしてようやくゴールの本丸。

なんだけどね。

あんま感動ないわ、見通し悪すぎて(汗)。

なんとなく削平されてるのは分かります、不自然なくらい平らになってるし。

でも草ぼーぼーになってて、全体の形が全くつかめない。

きわの方はご覧の通り深い藪。

なので余計に全体の形がつかめない。

邪魔やー、この藪!

誰か刈ってくれんかな?

こんだけ藪だらけだと、どうにもならんわ。

そこを無理矢理突っ込んで、曲輪の端まで来てもこの景色。

眺め悪っ!!

山城の醍醐味と言えば、本丸から見渡す気持ちいい眺めなんですけどね。

ここはそんな感慨ゼロ。

なーんも見えん。

悲しいくらい貧祖な眺め。

『チャレンジ精神』なしには攻められない道坪野城跡。

でも散々『チャレンジ精神』を試された挙句、最後に待っているのは残念な結末の道坪野城跡。

しかし!

ドMなんです、山城マニアってのは。

この残念感にエクスタシーを感じるのです。

さあアナタもこの道坪野城跡に来て、思う存分残念感を味わってください。

山城ドMへの入口、ここにありーーーー!!!!

変態の世界へ、ようこそ♪(謎)

道坪野城跡

住所:富山県小矢部市道坪野

関連タグ >> お城

大仏庵 天ぷらそば+炊き込みご飯 素朴・地味・静寂が味のお店

2023年02月07日

1時間以上かけて真和園をブラブラと散策。

1周したらそろそろお昼の時間。

どれ、午後からの散歩に備えてメシでも食っとくか!と訪れたのが大仏庵。

真和園内にある蕎麦屋さんです。

店内はカウンターとテーブル数卓。

取り合えず案内されたカウンターに座りメニューを拝見。

かけそば、月見そば、おろしそばなど、定番の蕎麦メニューがズラリ。

そんな中から選んだのは天ぷらそば。

サイズはもちろん大盛りにして食べたおします。

天ぷらそば、まずはつゆから。

色は薄濁りの焦げ茶色。

液温ほどほど熱め。

滋味深いね。

すすると同時に出汁のうま味がじわ~。

そこに醤油のハリと甘みが重なって、さらに深みを増すコク。

淡味ながらも不足感のない、充実した味わい。

蕎麦は細身。

やや不揃いな径がいかにも手打ち。

しとやかな舌触りでざらら~と滑り込む。

蕎麦粉2:小麦粉8くらいですかね。

サバサバした蕎麦の感触よりも、小麦の伸びと粘りが前に出ている感じ。

味も小麦の滑らかな甘みが中心。

素朴な穀物的味が淡味つゆときれ~に馴染み合う。

天ぷらは衣サックサク。

小気味よい破砕感が実に軽快。

中にはぷりっぷりのエビ。

潮の香りが顕著で、甘味豊潤。

ノリにノッた身のうま味が、これまた蕎麦つゆと見事に噛み合う。

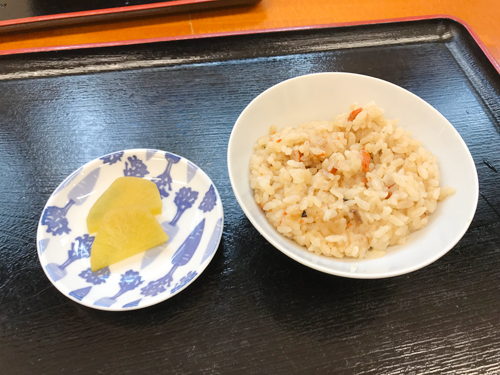

追加で頼んだ炊き込みご飯。

出汁の染みたごはんはねっちゃり感強め。

ごはんの甘味と水気がみずみずしく舌にしみ込み、じゅわじゅわ湧き出す濃厚なうま味がたまらない程に贅沢。

一杯じゃ足りない、恍惚の美味さ。

完食。

大仏庵の”天ぷらそば”と”炊き込みご飯”。

決して派手じゃないんだけどね、でもその素朴さが地味~にい~い感じ。

日本伝統の質素な食文化、腹いっぱい堪能させていただきました。

美味かったわ!

ごちそうさま。

[参考]

・天ぷらそば:1,100円

・そば大盛り:200円

・炊き込みご飯:120円

関連タグ >> 真和園

真和園 その4 釣鐘堂・能登長寿大仏◆百歳まで生きたい人、カモン!

2023年02月04日

山門~蓮如像、阿弥陀堂~極楽橋、朱鷺のさんぽ道~三重の塔、と3回に渡って見てきた真和園。

今回がいよいよ最終回となります。

トリは一番の目玉である能登長寿大仏。

大仏大好きなんでね。

もう見てるだけでゾクゾクしてきますわ。

仏像自体大好きなんですが、中でもやっぱ大仏は別格。

デカいってのはもうそれだけでエネルギーです。

早速大仏・・・の前に、まず手前にある釣鐘堂から見ていきます。

鐘楼ですね。

さてこの鐘楼、なんとなーく行儀良くありません?

どこかチョーンとしてると言うか、身が細いと言うか。

なぜか?

理由は柱の角度。

通常鐘楼の柱はナナメに立てられます。(※「内転び」と呼ぶ)

でもこの柱はスパっと垂直、なので妙に姿勢が正しいのです。

この鐘、自由に突けます。

普通は突くなってトコが多いんだけどね、でもここは山地だからかフリーでオーケー。

これがまたね、い~い音出るんですわ。

ゴワぉぉぉぉ~~~ん・・・・・と超重低音。

鐘の音には煩悩を払う力があると言われますからね。

どうぞ思いっ切り叩き鳴らして、日頃の不平・不満・恨み・つらみ・あの野郎への激しい怒り(←?)等々を木っ端みじんに吹き飛ばしてって下さい。

マジ、すかっとしますよ!

その正面には食堂。

「大仏庵」というそば屋さんです。

素朴な味わいの手打ちそばが楽しめる、ほっこりした感じのお店。

こちらのレポートについては次回。

そして前回記事で見た、絵馬所に掛ける絵馬はここで販売しています。

何か願い事がある人は、こちらでお買い求め下さい。

ラストの能登長寿大仏。

石敷きの参道の終点にどどーんと鎮座。

貫禄ありますわ。

デカさゆえの重量感。

仏の御威光がギンギン飛んで来るようです。

像様も素晴らしいですな。

目は半眼、長い耳たぶをだらりと垂らし、口元にはうっすらと笑み。

肩は広くてでっぷりと丸く、手は阿弥陀定印。

脚を結跏趺坐(けっかふざ)に組んで、悟りを表す蓮華の台座にずしりと腰を降ろす。

スゴイよ、生で見ると。

うわ、メッチャ救ってくれそー、みたいな。

わたしみたいな地獄行き確定ド悪人(←?)には涙が出るほど仲良くして欲しい存在です。

ついでに斜め下からの眺めもチェック。

よーく見て下さい、ほんのり首が前傾しています。

これ、参拝者と視線を合わせるための仕掛けです。

大仏さんの前に立つと感じる、「あーなんか守られてるわー」っていうあの感じ、あれはこの下向きの視線から生まれているのです。

大仏さんに限らず、大きな仏像は大概目線を下に向けています。

今度お寺に行く機会があったら、そんな仏像の見つめる角度にも注意してみてください。

コンクリート製の台座は八角形。

これはオキマリですね。

台座と言えば八角形。

以前見た東別院東山蓮如堂の蓮如像もそうでした。

仏教において「八」ってのは聖数なのです。

その台座なんですけどね、裏っ側がちょっと面白いことになってます。

グルリと半周。

中央に木製の扉、その両脇に銅製の看板。

左『昭和建設(株)』、右『(財)真和園 堀内秀雄 平成十五年六月十八日建立』。

堀内秀雄?誰?って事なんですが、ここ真和園を作った人です。

昭和建設の創業者にして、一代で巨万の富を築いたレジェンド。

なんでも100歳の長寿を全うしたそうで、ゆえに付いた名前が『能登長寿大仏』。

今や長寿のシンボルとして崇められています。

長生きしたい人、しーっかり拝んでって下さいね。

え?これ個人が作ったの?と思わず絶句したくなる真和園。

広いですよー。

カネかかってますよー。

メチャメチャ荘厳ですよー。

さらっと見るのは絶対もったいないので、1時間くらい時間をかけてじーっくり見てってください。

次回は園内にあるおそば屋さん、大仏庵のレポート。

洗練性というよりもローカル的アットホームさを追いかけた味。

心に染みますゼ!

真和園

住所:石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎

真和園 その3 朱鷺のさんぽ道・観音堂・三重の塔◆やっぱ仏教建築、面白え~♪

2023年01月31日

真和園レポート、前々回は山門から蓮如像までを、前回は阿弥陀堂から極楽橋までを見てきました。

今回はその先にある朱鷺のさんぽ道からスタートです。

入口は極楽橋を渡ってすぐ左、細い下り道の先にあります。

この坂がね、そこそこ傾斜があるんですよ。

なので行きはいいけど、帰りは登りになるので結構キツイ。

シンドイの嫌だな~って人はスルーもアリです。

で、何があるかと言うと湾に沿った遊歩道。

ここをてくてくと散歩することになります。

まともに歩くと結構距離があるみたいなので、適当な所で引き返してください。

その途中なんですけど、こんなものが建っています。

絵馬所。

朱塗りの横木にたくさんの絵馬がズラリ。

さらさらっと見ると、コロナ関連の願い事が多いですね。

早く鎮静化して安心な世の中に戻りますように、みたいな。

でも中にはこんな妙なものも。

「2Mになれますように」

2メートル?

身長?

2メートルになりたいの?

2メートルもあったら服ないぞ。

靴なんて(多分足のサイズ30cmくらいにはなるはず)間違いなくないぞ。

めっちゃ生活不便やぞ。

2メートルはやめた方がいいぞ~。

なおここに掛ける絵馬は、真和園内にある大仏庵というそば屋さんで買えます。

そのままUターンして再び極楽橋まで戻り、さらに先に進むと古びたお堂。

観音堂です。

これがイカスのですわ♪

屋根は黒瓦の入母屋。

左右に伸びる反りのラインが実に優美。

その下には裳階(もこし)と呼ばれる、これまた反りが入った飾り屋根。

さらにその直下、正面中央には格式高い唐破風屋根。

建物全体が装飾でびっしりデコレーションされた、スーパー美麗建築です。

内部の様子。

建物が新しいので、まだ生木の色が残っててめっちゃフレッシュ。

中央奥には黒い厨子。

観音堂なので当然中には観音さまが祀られているはずなのですが、ご覧の通り扉はクローズ。

どんな像が納められているのか全く分かりません。

見れんとなると余計に見たくなるのよね~。

見たいわ~~!!!(むずむず)

ついでに天井もチェック。

格天井です。

格の高い場だけに許される、スペシャルな意味を持つ天井。

さらに柱、何気に丸柱になっているのにお気付きでしょうか?

これも場の格を高める意味があります。

丸柱が使われているのは室内だけで、外の柱は全て角柱。

ご本尊さまの鎮座する空間は、天井も柱も全てが特別仕様になっているんですね。

そして今回のクライマックス、三重の塔。

美しいシルエットでシャキン!と屹立。

タマランですな、このビジュアル♪

三重に連続する反り屋根。

深茶の木色に沈む深みのある躯体。

その天頂で荘厳なエネルギーを放つ相輪。

全てがビューティフル、そしてアーティスティック!

屋根下から見上げるこのアングルも美しい~。

規則正しくズラズラと並ぶ垂木(たるき)。

その下でガッキリと屋根を支える頑強な斗栱(ときょう)。

太く流麗な丸柱。

魂が震えるほどの美麗建築です。

内部にはゴールドの仏さま。

特に説明はないですが、多分釈迦如来像。

足を結跏趺坐(けっかふざ)に組み、左手を与願印(よがんいん)、右手を施無畏印(せむいいん)に結ぶお馴染みのポーズで座っています。

左にあるひと回り小さな像は大威徳明王(だいいとくみょうおう)。

五大明王の一柱で、悪いヤツを力でねじ伏せる超武闘派の仏さまです。

乗っている動物は水牛。

水牛は足場の悪い沼地でもぐいぐい進むので、どんな場所にも表れて衆生を救うという意味があります。

強くて頼りになる、アニキのような仏さまです。

ここも天井をチェック。

手前は小組格天井、仏像の真上だけが天女の描かれた装飾天井。

明らかに格に違いを付けていますね。

小組格天井も十分格の高い天井なのですが、天井画を描く事でさらにワンランク上の空間を創出。

仏さまの頭上を神々しく荘厳しています。

ニクイわ~!

楽しいわな、仏教建築。

柱や天井に込められた思い、そして敬意。

そんなエッセンスをひとつひとつ読み解いていくのが実に楽しい。

ここに限らずお寺や神社には隠れた秘密がいっぱい眠っていますので、参拝する時はそんな謎解き・秘密探しもぜひ楽しんでみてください。

次回は真和園レポート最終回、能登長寿大仏を中心に見ていきます。

拝めば100歳まで生きられると言われる能登長寿大仏。

長生きしたい人は必見ですよ~。

真和園

住所:石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()