猿田彦神社 財運に乏しい者よ!導いてやるから来い!

2021年07月03日

伊勢神宮の外宮から内宮へ向かう途中に、結構目立つ感じで神社があります。

猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)です。

こちらで祀られている猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)は導きの神として知られています。

その由来は、天界から降りてきた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を地上まで先導したって神話からきていて、以来導きに関する事、特に航海の安全に高い霊験があるとされています。

ゆえに港町なんかへ行くと必ずと言っていいほどどこかで祀られているので、興味があったら探してみて下さい。

まず入口を飾るのがこのシックな木造鳥居。

基本的な構造は伊勢神宮でも見られる神明鳥居と同じタイプです。

神明鳥居とは、笠木(天頂の横木・上)と島木(天頂の横木・下)に反りを入れない、直線のみで構成されたシンプルな形。

ただ若干変化球も混じってて、この笠木と島木、横から見ると五角形になっています(細かい事いうと島木は六角形になってるけど)。

さらに柱。

普通柱は丸か四角なのですが、この鳥居の柱は八角形になっています。

かなり異質。

面白いですわね、こんな鳥居見付けちゃうと。

わくわくしますわ♪

鳥居マニア(←?)には垂涎のユニーク鳥居です。

そんなオリジナリティあふれる鳥居を抜けると、すぐ目の前が境内です。

が、その前にちょっと左に寄り道してください。

小さな池があります。

子宝池です。

名前からいかにも子孫繁栄や安産の霊験がありそうですが、特に神社側からそんなアナウンスはありません。

境内の案内図を見ても、「池のほとりにこの神社で代々奉仕してきた宇治土公(うじのつちぎみ)家の産霊神(むすびのかみ)が祀られている」、と素っ気なく記載されているだけです。

産霊神とは何かを「生み出す神さま」の事で、特定の神さま、例えば高皇産霊神(たかみむすびのかみ) とか神皇産霊神(かみむすびのかみ) とかを差している訳ではありません。

なので結局何を祀っているのか分からず、何がどういう意図で子宝なのかも分からず、なんかよー意味の分からん池なのです。

この池の由来とか意味、知ってる人いたら教えてください。

改めて境内に戻って右側に行くと、注連縄を巻かれた妙な石があります。

これは「たから石」。

石の形が宝船に似ていることから付けられた名前です。

宝船と言えば七福神。

日の出の太陽をバックに、七福神さまが宝を満載した船に乗った縁起物の絵を見たことがあると思います。

あの宝船です。

ただこの宝船に乗っているのは七福神さまじゃなくて、白蛇。

そう言われてみると、なんとなーく鎌首をもたげてる蛇っぽいのがにょろっと石の上にいるようにも見えます。

白蛇は神の使いと考えられており、七福神さま同様、縁起がいいとされています。

財運に恵まれたい方。

この石をいーっぱいなでなですると、金運招来できる・・・かも・・しれませんよ!

そして境内中央、ホントちょうど真ん中あたり、妙な八角形の石が置かれています。

「古殿地」と刻まれた謎な石。

これは「方位石」と呼ばれるもので、かつての社殿の目印なんだそうです。

つまり元々はこの場所に社殿が建ってたんですね。

そう聞くと伊勢神宮の式年遷宮(しきねんせんぐう・20年に1回社殿を新設して入れ替える儀式)をイメージしてしまいますが、別に20年後にここに新しく社殿が建つって訳ではありません。

あくまでただの目印です。

なのですが、なぜか今じゃパワーストーンと考えられるようになっていて、触ると運が開けるそうです。

触る方向と順番によって仕事・お金・家庭・人気の運気が上がるそうですので、興味があったら挑戦してみてください。

そしていよいよ社殿です。

境内の奥にドーンとそびえる巨大な建物。

これスゴイですよねー。

デカくて重量感があって威厳に満ち溢れてて、何とも言えない存在感!

そして形が独特。

一般的な神社でよく見られる流造(ながれづくり)とか神明造(しんめいづくり)とは全く違う独自の形。

この造りは「さだひこ造り」と呼ばれていて、この神社特有のものです。

中でも一番特徴的なのが正面に据えられた二連の破風で、インパクト強烈!

左右への広がりが大きいせいで視線が横方向にぐっと引っ張られ、実寸以上の迫力が感じられます。

千木(ちぎ・屋根上端部に付けられたV字形のツノ)もカッコイイですな。

形状は先端を水平に切った女千木(めちぎ)。

そいつがスカッと長く伸びて、深い茶色の中に金の金物がシブく光って。

そして鰹木(かつおぎ・屋根の大棟上に横向きに並べてある棒)。

ちょっと遠目では分かりにくいですが、八角形をしています。

先に見た鳥居の柱や方位石と同じ形。

こいつがバンバンバンと合計7本。

エエわ~♪

見てるだけでシビれますわ!

社殿の内部です。

中も素晴らしく豪壮に仕立てられています。

木の茶色、漆喰の白、そして金物の金。

さらに欄干や台には濃い朱色も使われてて、聖域感でいっぱい。

奥にある観音開きの扉の向こうには、多分ご神体が収められているのでしょう。

一体そこに何があるのか?

鏡かもしれないし、自然物かもしれないし、古代の神具かもしれないし。

色々想像が膨らみますね。

って言うか。

見せてーーー!!!!(無理)

最後にもうひとつ、社殿の正面ちょっと左側にこんな摂社もあります。

佐瑠女神社(さるめじんじゃ)です。

祀られているのは天宇受売命(あめのうずめのみこと)。

かつて天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸に引きこもった際、踊って騒いで引っ張り出したと伝えられている、あの神さまです。

神話ではほとんど全裸の状態で踊り舞ったんだとか。

日本の神話って、生々しいエロティックな描写が結構あるんですよね。

興味があったら古事記でも読んでみてください。

その後瓊瓊杵尊に同伴して天界から地上に降りてきて、猿田彦大神と夫婦になったんだとか。

なのでここにこうして合祀されているんですね。

中にある社(やしろ)はこれまた八角形。

黒の漆塗りの台座の上に、八角形の欄干と屋根を備えた朱色の荘厳なこしらえ。

ポイントポイントに付けられた金色の金具がまたイカしてますね!

後ろに見える赤の鶴紋は佐瑠女神社の社紋って事らしいです。

JALのマークではありませんので、あしからず。

以上、猿田彦神社の境内と社殿の様子をジロジロと見てきました。

導きの神として古来より篤い信仰を集めてきた猿田彦大神。

人生の岐路の立たされた時。

失敗の許されない重大な選択に迫られた時。

どこに進んでいいか分からなくなった時。

今日の晩ご飯を何にしたらいいか困った時。(←?)

どうぞ迷わずお参りください。

きっと素晴らしい導きに恵まれる事でしょう!

なお神社内で見られる八角形はここで触れた以外にもアチコチにあります。

ヒマ~でヒマ~でしゃーない人は、八角形クエストでもして遊んでみてください。

関連タグ >> 神社

高岡城 三の丸&明丸◆とりあえず動物園へどうぞ

2021年06月30日

高岡古城公園レポート。

前々回は大手口から本丸までを、前回は中の島と小竹藪を見てきました。

最終回である今回は残りふたつの曲輪、三の丸と明丸の様子をお届けします。

まずは梅園。

小竹藪と三の丸の中間くらいにあります。

梅園なんで当然梅の木が植えられているんですけどね、いやー残念。

画像は秋の姿。

なモンで梅の花なんてひとつも咲いてなくて、一面の枯れ枝。

はい、次イキましょ!(←?)

こちらは三の丸の入口にある古井戸。

ご覧の通り屋根付きです。

この屋根、どうも江戸時代に建てられたものみたいです。

まあ多少は維持・保全のための手入れがされてますけどね。

その痕跡のひとつがこちら。

柱が接ぎ木されています。

多分根元部分は湿気やすいから腐っちゃったんでしょうね。

その他にも天井板や屋根を支える持ち送りなど、交換されたと思われる部材が所々に見られます。

木造なんで雨ざらしにされるとどうしても痛みが早くなるんですね。

反面、傷んだ部材を定期的に取り換えさえすれば何百年でも持つってメリットもあるんですけどね。

その井戸の向こうにあるのがこのオブジェ。

榎本建規(えのもと たけみ)の『はばたきカリヨン「飛翔」』。

高岡市制100周年の記念事業として建てられました。

「カリヨン」とは複数の鐘を組み合わせて行う演奏で、確かによく見ると鐘がいっぱいぶら下がっています。

そして実際タイマーで1日4回、演奏も行われているそうです、聞いたことないけど。

どんな音が出るんですかね?

もうひとつ妙なものがありまして、蒸気機関車。

もちろんホンモノです。

この機関車は昭和16年に建造、その後名古屋や七尾の路線を走り、最後はこの近くにある城端線と氷見線で1年程使われた後に廃車となりました。

そして退役後、記念としてここにこうして展示されているのです。

カッコエーですね、蒸気機関車。

わたしもね、乗ったことありますよ、小学生の頃。

イベントで蒸気機関車がスポット運行されまして、それに乗った記憶があります。

どんなだったか全然覚えてないですけどね。

もう1回乗ってみたいな~蒸気機関車!

三の丸を出ると次の曲輪に出ます。

明丸。

これちょっと読み方が分からないんだけど、「あけまる」でいいのかな?

こちらは現在動物園として利用されています。

動物園と言っても楽ぅ~な動物園で、パンダもいなけりゃイルカもいません。

入場無料のごくごく気楽な動物園。

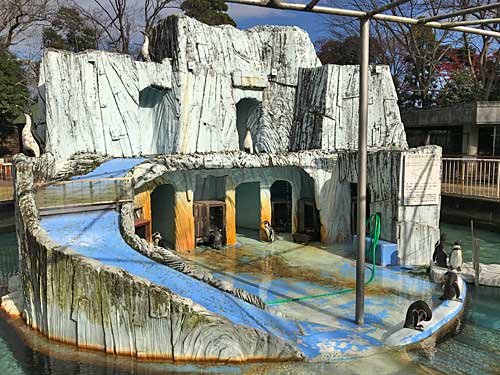

メインはこちらですかね、フンボルトペンギン。

ペンギンと言えば極寒の南極に住むってイメージがありますが、こちらはペルーやエクアドルといった南米に生息するペンギン。

なので特にキンキンに冷房してあげなくても生きていけるんだそうです。

実際このペンギンたち、夏場でも結構平気でくつろいでます。

とは言え、最近の日本は暑いですからね。

ぶっちゃけ猛暑の日は人間以上にキツイでしょうね(笑)。

こちらは紅一点、フラミンゴ。

素人のわたしには区別がつきませんが、3種類いるそうです。

赤いっスな。

目に刺さるほどに赤。

この赤、フラミンゴにとってすごく大切な色なんです。

いわゆるセックスアピール。

鮮やかに真っ赤なフラミンゴは、フラミンゴの眼から見ても「イケてるー!」って事になるんだそうです。

わたしがフラミンゴに生まれていたら、きっと体中赤ペンキで染めまくるだろうな、モテたくて・・。

一方こんな哀愁漂う檻もあります。

空の檻の前にぶら下がる悲しいお知らせ。

なんやら天に召されたようで。

他にもチョコチョコこんな檻があります。

いなくなったら他の動物補充して空いた枠を埋めればいいやんと思いますが、多分あんまり予算がないんでしょうね。

寂しげにぽこっと空席のままになっています。

どちらか大手動物園の関係者の方、いらっしゃいましたら余ってる動物分けてあげてください。

できればゾウとかライオンとか、人気のある動物を希望!

ゾウはスペース狭くて無理か(笑)。

奥には自然資料館という室内展示もあります。

こちらは生きた動物じゃなくて標本とかはく製の展示。

なのでバリエーションがめちゃめちゃ豊かです。

こんな感じね。

バリエーション豊かというか、むしろ詰め込み過ぎ。

実際ごっちゃごちゃでしてね。

高岡周辺の自然を紹介してる割には、こんなのこの辺に生息してないだろってのもどさくさに混じってて、かなりのカオス。

ほとんど手当たり次第状態。

例えばコレね、ワニとアルマジロ。

いない!いない!高岡のどこにも生息してないよこんなの!

みたいな感じ。

何がやりたいのかイマイチ分からんのですわ、この施設。

もうちょっとコンセプトをきっちり絞った方がいいんでね?

以上、3回に渡って見てきた高岡古城公園の様子。

正直な話、お城としてのシリアス感には欠けますが、でもその分力の抜けた楽ぅ~な場所です。

訪問の際には散歩気分で気軽にお越しください。

お城の周りには高岡大仏や高岡美術館、前田利長の菩提寺である瑞龍寺(ずいりゅうじ)など、他にも多くの見所が集中しています。

時間があればこれらもぜひ一緒に見て行ってください。

高岡城 中の島&小竹藪◆城内で最も庭園化されたエリア

2021年06月28日

現在は公園として整備されている高岡城。

城郭建築の類はひとつもありませんが、現役時代の堀や曲輪がほぼそのままの形で残っている全国でも稀有な城です。

ある意味戦国時代のタイムカプセル。

前回はそんな高岡城の大手口から本丸までの様子を見てきました。

今回はさらにその先へと進みます。

本丸広場を抜けてトコトコっと降りていくと、すぐ下に水堀が見えてきます。

その堀に渡された橋がこちら、「朝陽橋(ちょうようばし)」。

朱塗りの反り橋です。

これがまた絵になるのですよ!

朱塗りの神聖さと反り橋のプロポーション。

そしてバックに映える緑と水。

でもわたしが撮るとイマイチ冴えませんね。

プロのカメラマンが撮ったらもっとカッコ良くキメちゃうんでしょうが(汗)。

その朝陽橋なんですが、渡らずにちょっと左の脇道に降りて欲しいのです。

その先にこんなのがあります。

「聖観音菩薩」。

これもまた絵になるんですわ。

細い滝が白い水しぶきを吹きながら激しく落ち、その傍らに静かにたたずむ観音さま。

動と静の対比。

そして背景には生き生きと萌える緑。

でもやっぱわたしが撮った写真だと冴えませんね。

現場はもっと静謐感漂う神秘の空間なんですけどね。

スキル低っ!

さて、ここでちょっと疑問。

この滝の水、どっから来てんの?

考えてみれば不自然なのですわ。

滝の水はこの下の水堀へと流れていくのですが、という事は本来の水位はその水堀の水位。

でも滝の水はその上から落ちてます。

おかしくね?

って事で上に戻って調査してみました。

こちらが水源。

どうやら地中に水道管を通してあるようです。

地中だけに詳しい経路は分かりませんが、恐らく堀からポンプで水を汲み上げて流しているのでしょう。

つまりいかにも自然の滝っぽく見せてるけど、実は100%人工的なもの。

なのでスイッチ切ったら止まります、多分。

この滝、電気で動いてんのかー、と思うと。

急に薄っぺらく感じてしまうのはわたしだけ?(笑)

再びさっき見た朝陽橋に戻り、橋を渡って左に降りると中の島に出ます。

ここは高岡城で最も眺めの美しい場所。

ただ一方で違和感も。

なんかお城っていうより庭園っぽくね?

そう、庭なんです、ココ。

明治に入って、元あった水堀をベースに庭園として改造されています。

設計に当たったのは京都の庭師であった廣瀬萬次郎。

具体的にどこをどういじったのか詳しい情報がないので不明ですが、先に見た人工滝はどうもこの人の仕事みたいです。

そして中の島。

冷静に考えれば、お城の水堀の中に島があるなんておかしいですよね?

この島も萬次郎によって造成されたものです。

中の島を中心とした今ある回遊ルートも恐らくこの時に整備されたものでしょう。

その中の島の中心部が築山になっていて、石碑が1基建っています。

碑には『服部嘉十郎先生頌徳碑』の文字。

服部嘉十郎(はっとり かじゅうろう)?誰?って感じですが、実はこの人、高岡古城公園の生みの親です。

高岡城が戦後の宅地開発の波に飲み込まれず、江戸期の姿をそのままに保ち続けた背景には、この人の尽力が大きく関わっていました。

詳しく書くと長くなるので省略しますが、要するにお城の公園化を進めた中心人物です。

その業績と遺徳を顕彰し、ここに碑が建てられているのです。

やっぱいいコトするとご褒美があるんですね。

わたしも死んだ後、碑が建てられるように頑張らんと!

悪いコトしかしてないけどな。(←?)

その中の島からちょっと上がった先に現れる広場が小竹藪(おたけやぶ)。

芝生がざっと広がる開放的なエリアです。

ここは元々曲輪だった場所。

敵が攻めてきた際、ここに兵を伏せて迎撃あるいは反撃を行う基地として使うスペースですね。

今はの~んびりとした場所で、ほんわかムード。

ゴザ敷いて子供と一緒におにぎりでも食べたくなるような、そんな雰囲気。

そんな広場の一角に妙なオブジェが置かれています。

室崎琴月(むろざき きんげつ)の歌碑。

この人も誰?って感じだと思いますが、大正から昭和にかけて活躍した高岡出身の作曲家です。

代表作に「夕日」という童謡があり、その詩が刻まれています。

この歌碑がね、何気にメッセージ深いのですよ。

ちょっと読み解いてみますね。

まず角度的に後ろが西になるので、この碑の後方に夕日が沈む形になっています。

造形のカクカクした形状は恐らくお城の石垣の表現。

そして碑に刻まれた歌は「夕日」。

以上を総合して考えると、お城の向こうにゆっくりと夕日が沈んでいき、その背景には琴月の歌が静かに流れている、とそんな情景がイメージされます。

う~ん、なかなかにロマンチック!

面白いものをもうひとつ。

こちらは広場の一角にある、茶室庭園・・・っぽいもの。

この簡素な門構えと脇にある竹垣は明らかに茶室のソレ。

本来ならこの先に石庭なんかがあって、四季の風流を楽しめる樹木が植えられてて、そして茶室がある、はず、なのですが。

ないです。

コレだけです。

この明らかに不自然な茶室庭園っぽいもの、多分未完なんじゃないかと。

本当はここに茶室を含む日本庭園を造成する予定だったのが、多分予算の都合かなんかでカットされて、こんな中途半端なものだけが作られたと、そんな事が予想されます。

もうしそうだとしたら、あまりにも残念!

やるんならちゃんと最後まで作り切って欲しかったな~。

高岡城内で最も見所の詰まった中の島周辺、そしてすぐ隣の小竹藪。

城郭建築の類が何もないのでお城の様子をイメージするには少々想像力が必要ですが、でもそんなの抜きにしても楽しい場所です。

あまり堅苦しく考えず、どうかゆる~い気持ちでご散策ください。

高岡城編最終回、次回は三の丸→明丸を見て行きます。

ファミリーで遊びに来るなら多分一番オススメなエリア。

お子様の人気者もいっぱいいますよ~♪

高岡城 大手口~本丸◆現代アートで飾られた往年の名城

2021年06月26日

現在は高岡古城公園として整備されている高岡城。

名前からお分かりの通り、元々はお城でした。

ただお城であった期間はあまり長くなく、築城&入城が1609年、幕府の一国一城令で廃城となったのが1615年なので、お城期間はなんとたったの6年でした。

でも不思議なもんでね。

残ってんですよ、今も良好な状態で。

他のもっと歴史あるお城が宅地化や取り壊しの波に飲み込まれて次々と痕跡を消していく中、ここ高岡城は当時の姿をかなり忠実に留めています。

その裏には地元住民の熱い熱~い「お城愛」があったそうで。

やっぱ城を守るのは人なんですな。

そんな高岡城の様子を、今回から3回に渡ってお届けします。

まずは入口、大手門口。

ギンギンきますな、このエントランス。

画像じゃ写ってませんが、手前には水堀が走っていて、お城の入口感全開!

本来はここに立派な大手門なんかもあったんでしょうね。

そりゃーデカくて頑丈なヤツがガーン!と。

そんな入口入ってすぐの右手には銅像。

高山右近(たかやま うこん)像です。

高山右近、恐らく名前くらいはご存知でしょうが、戦国時代のキリシタン大名です。

大阪の方の生まれで武勇に優れ、一時期城持ち大名にまでのし上がったものの、秀吉のバテレン追放令によって放逐。

その後加賀藩の前田家に召し抱えられ、その時にこの高岡城の築城に関わったとされています。

ここに銅像が建ってんのはそんな縁からなんですね。

最後は家康のキリシタン国外追放令でトドメを刺されて日本を脱出、フィリピンのマニラにまで落ちのびたものの、現地到着後わずか40日で病死してしまいました。

そんな悲劇の人物です。

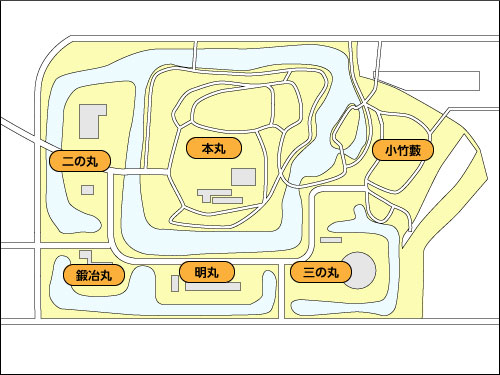

ではここで高岡城の全体図を紹介。

城域は二重の水堀と6つの曲輪で構成されています。

輪郭式(りんかくしき)と梯郭式(ていかくしき)をドッキングさせたような構造。

それゆえ防御力は非常に高かったと言われています。

これらの曲輪の内、鍛冶丸には高岡市立博物館が、二の丸には高岡護国神社が、本丸には射水神社があります。

このレポートについては過去記事を参照してください。

って事で話は一気に本丸広場まで飛びます。

ずばっと芝生広場。

高岡城内で最も見通しのいい場所です。

本丸なので恐らくここには立派な御殿が立ち並んでいた事でしょう。

当然城主である前田利長(まえだ としなが)もここで起居していたはず。

どんな屋敷があったのか興味は尽きませんが、なにしろ6年で消えた城、詳しい資料は残っていません。

ん~残念。

見たかったなー当時の姿!

この広場は現在『芸術の森』と称され、数点の美術作品が展示されています。

ちょっと追っていってみましょう。

まず一発目、齋藤素巌(さいとう そがん)の『行路』。

人がみっしりと密着しながら歩く様子を描いています。

それもなんかやたら息苦しそう。

これは生きるという事の苦しさ、でも前進するしかない、「人の宿命」を表現したものなのだそうです。

確かに生きるってツライですな。

わたしの人生なんてそりゃもー悲惨で、聞くも涙、語るも・・・・話が暗くなるので次イキます。

澤田政廣(さわだ せいこう)の『レダ』。

こちらはギリシア神話がモチーフとなっており、レダとはスパルタ王テュンダレオースの妻で絶世の美女だったと伝えられている女性です。

そんな彼女を見初めたゼウスが白鳥に化けて接近・・・その結果そういうコト(いやん♪)になっちゃっいました。

子供まで生まれたそうで。

ギリシア神話をご存知の方なら周知の事実ですが、ゼウスってすげー女にだらしないのですわ。

そこら中で女喰って、子供作ってんですね。

ただその裏には古代の民族統合の過程で、散り散りだった多民族の民話に登場する神の物語が寄せ集めて詰め込まれたって経緯があるんですけどね。

つまり今に伝わるゼウスの伝説は、複数の神々の物語の集合体なんですね。

そう考えるとあっちこっちに女作ったゼウスの浮気グセもまーしゃーないですわな。

と、納得できてしまうのは男の心理?(笑)

もう1個イキますか。

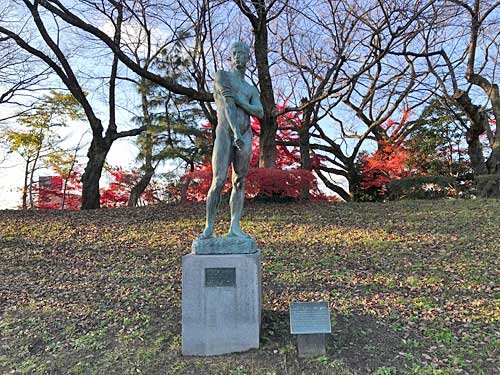

こちらは朝倉文夫(あさくら ふみお)の『競技前』。

この競技ってのは水泳なんんだそうで。

みなぎってますわな~、エネルギー。

溜め込んだパワーを爆発させるぞという決意、その爆発前の一瞬を切り取った作品。

この後だばっと水に飛び込んで、鍛え抜いた技と力を発揮するんでしょうね。

若さと青春の熱さを感じさせる、生命力にあふれる像です。

その奥にはいきなり騎馬像。

前田利長像です。

この城を建てたお殿さまですね。

頭にかぶるのはナマズ兜。

コレ前田家のシンボルみたいなもんで、加賀前田家の祖である前田利家も自らのトレードマークとして戦場で実際に着用しています。

なんでナマズかと言うと民間信仰。

ナマズは地震を起こすと伝えられており、ひるがえってそれは大地を震わす程のパワーを象徴しています。

そんなナマズ(の尾)を兜に飾ることで、強いぞオレ様!ってのを主張しているんですね。

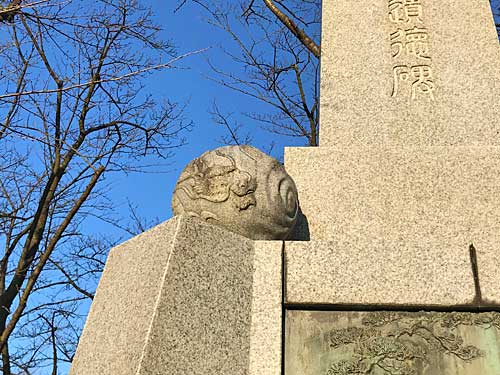

さらに横に進むと、大きな碑が建っています。

こちらは瑞龍前田公遺徳碑(ずいりゅうまえだこういとくひ)。

この「前田公」ってのも利長の事です。

「瑞龍」はこの近くに利長の菩提寺である瑞龍寺があるので、多分そこから取ったものでしょう。

碑の根元には龍を掘った玉。

四方に1個ずつ置いてあります。

この龍が恐らく瑞龍って事なのでしょう。

この瑞龍ってのがやっかいで、色々調べたのですが分からんのですよ。

『瑞』には「天が善政に感じてくだす、めでたいしるし」って意味があるそうなので、『瑞』+『龍』で「善政を行う者の元に現れる龍」と解釈できます。

つまりそれが利長だと、そう言いたいのではないのでしょうか?

遠回し過ぎる・・・。

以上、高岡城の大手口から本丸までの様子を見てきました。

ぼーっと歩いてると見落としがちですが、深掘りしていくとなかなかに面白さのいっぱい詰まったエリア。

散策の際は、ぜひそこに込められたメッセージのひとつひとつを読み取りながら歩いてみてください。

次回はこの先にある中の島と小竹藪を見て行きます。

ここは高岡城内でもっとも景色のいい場所。

そんな空気感もぜひ一緒に感じてみてください。

坂本山 本誓寺 加賀藩屈指の大富豪も時代の流れには勝てませんでした・・

2021年06月23日

本誓寺(ほんせいじ)は松任駅のほど近く、松任図書館の裏手をちょっと歩いた先くらいにあります。

創建は奈良時代にまでさかのぼり、元々は歓喜心院無量寿寺という天台宗のお寺でした。

それが1207年(鎌倉時代)になって現在の浄土真宗へと改宗し、寺名も坂本山重願院本誓寺へと改称しました。

戦国期には一向一揆の興隆に大いに尽力したものの、その一揆勢が力を失った事でお隣の福井県へと避難。

その後江戸時代に再び現在地へと寺地を移し、現在に至ります。

まず入口を飾るのがこの山門。

三間一戸、赤瓦の大屋根を乗せた立派な薬医門です。

元々は加賀藩の重臣である長家の屋敷で使われていた門で、それを明治期にこの寺の住職が譲り受けたものだそうです。

長家と言えば前田家武士団のトップを務める加賀八家の一角。

当然おカネもど~っさり持ってた「はず」。

そんなリッチなお家が大事な門を民間に払い下げたってんですからね。

明治期に入って加賀藩が消滅したことで、相当経済的に行き詰っていたのでしょう。

材は欅。

それも1本の木から作られたそうです。

脇戸を見るとご覧の通り一枚板。

つまり最低でも幹幅がこれだけある巨木を使ったって事になります。

鏡柱もずどーんと太いし、そもそもこの門が丸々1本の木から作られてるってんですからね。

どんだけデカい木だったんですかね?

さすが加賀八家、豪奢ですわ!

そして本堂です。

カッコいーじゃーないですかー!!

ずばっと横に伸びる反り屋根は一面の銅板葺き。

ビビッドなカラーが凄まじいまでに印象的。

その大屋根の下の胴体部分はぎゅっと絞られててタイト。

上部を白漆喰、下部を板戸で包み、シンプルかつコンパクト。

この広→狭への形の変化、緑→白→茶と続くコントラストの変化。

テンポのいいリズムの変化が実に心地よく、なん~とも見事♪

軒下は垂木を規則正しく並べた並行垂木。

ざっと続く直線の連続が芸術的ですね。

反り屋根なんでね、これらの垂木も当然反らせてあります。

そのカーブもきれいに統一。

まるでコンピュータで引いた図面のよう。

でもこれ全部手作業なんですよね。

宮大工の技、すっげー!

境内の脇には鐘楼もあります。

こちらは黒瓦が重々しい、いかついマスク。

本堂と違って、この建物は見た目にめちゃめちゃアンバランスになっています。

上はごってりしてて重苦しく、でも下はスカスカして風通しが良くて。

その不安定感がな~んか目を奪うというか、不思議な引力を生んでて。

独特の魅力を備えたミステリアスな鐘楼です。

内部にはデカい梵鐘がどしーん。

重苦しい銅製。

装飾はごくシンプルですね。

お寺によってはここにお経が刻まれたり、仏さまや天女の画なんかが描かれたりするのですが、その手の装飾はナシ。

素っ気ないくらいさっぱり。

鐘楼がコッテコテにカッコいいだけに、やや役負けしてる印象。

その鐘楼の横には宝物庫。

いかにも壁が分厚そうな土蔵です。

これもいいプロポーションしてますね。

屋根は方形(ほうぎょう・正方形)、その天頂には宝珠(ほうじゅ)。

宝珠の基壇が何気に八角形になっているところが、いかにも仏教的。

そして腰回りに施されたなまこ壁。

金沢城にもあるヤツですね。

このワンポイントが入ることで、見た目の印象がぐっとスタイリッシュになっています。

中を覗くとこんな感じ。

法具っぽいのがごちゃごちゃ置かれてるけど、あんまりお宝感はないな。

特に右下のコカ・コーラのP箱が庶民的過ぎる(笑)。

でもこのお寺、結構お宝抱えてるらしくて、毎年夏になると虫干し&公開が行われているそうです。

わたしはまだ行った事がないので、そのうち見に行きたいなーと思ってます。

とにかく建物が楽しい、本誓寺。

松任駅から歩いてすぐです。

駅前に行く機会があれば、ぜひ一度立ち寄ってみてください。

さらにこの近くには白山市立博物館、中川一政記念美術館、千代女の里俳句館、松任ふるさと館など観光施設が目白押しです。

特に白山市立博物館ではあの法隆寺金堂壁画の実物大写真が見られます。

仏教美術マニアには感動の空間ですので、何が何でも見てってください!

関連タグ >> お寺

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()