赤丸城跡 ヤバイ罠の連続に戦慄

2024年03月09日

石川と富山の県境にある赤丸城。

前田利家(石川)×佐々成正(富山)がバチバチやっていた頃の最前線基地で、成正側に帰属していました。

規模は比較的小さめ。

少人数でコンパクトに守れる設計になっています。

ここがね、なかなかに面白いのですよ。

アッチにトラップ、コッチにトラップ。

戦国時代の緊張感を生々しく残す、戦慄の空間となっています。

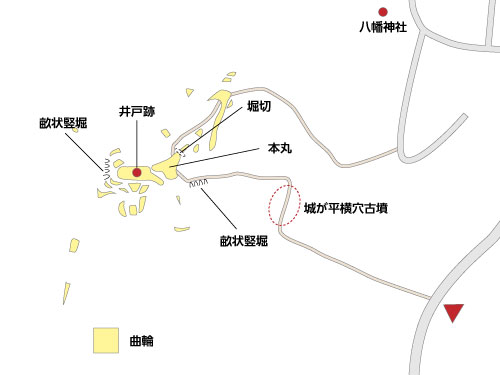

まずは全体マップから。

登城口はふたつあり、ひとつは八幡神社側から、もうひとつは城が平横穴古墳入口から。

一応八幡神社側から入るのが正式なルートらしいのですが、わたしは城が平横穴古墳側から入っちゃったので、それを前提に話を進めます。

車での来城は問題ナシ。

すぐ近くの路肩にちょっと広くなっているスペースがあるので、そこに停めておけます。

経路はこんな感じ。

バリバリの山道です。

傾斜も途中からかなりキツくなり、ぶっちゃけハードです。

それなりの覚悟をしておいてください。

スタートから到着までの時間は20分程度。

その20分がキツいんですが、まあそこは頑張って。

その道中、なんやら上下にうねった経路に出ます。

トラップの始まりです。

このうねうね、『畝状竪堀(うねじょうたてぼり)』というヤツで、敵の足を絡め取るための縦溝です。

今は風化して分かりにくくなってますが、本来はもっと鬱陶しい凹凸が連続していました。

戦闘中は足元なんて見てられないですからね。

飛んで来る攻撃にばかり気を取られていたらこの溝に転落→集中攻撃→オダブツ。

何気に恐ろしい仕掛けです。

そのままスタスタ登ると早くも本丸到着。

広さ的にはバレーボールコート2面ほどのサイズです。

ここから陣頭指揮を取ったんですね。

殺るか殺られるかの緊張感の中、一体どんなドラマが繰り広げられたのか?

妄想が膨らみます。

眺めは爽快。

高岡の平野をズバッと見下ろせます。

基本的に本丸ってのはお城の一番高い位置にありますんでね、当然眺望は抜群。

ここも例に漏れず、壮大なパノラマが楽しめます。

特に天気のいい日はメッチャクチャ気持ちいいですよ!

そのまま西側に進むと、一段下がった所に別の曲輪(くるわ・広場)が現れます。

その片隅にあるのがこの殿様池。

「池」なんて名前が付いてますが、井戸です。

こんな山の上でも水が湧くんですね、なんかちょっと不思議ですが。

山城のネックと言えば水の確保ですから、この井戸の存在はさぞ心強かった事でしょう。

その下にも曲輪。

上から見下ろすと平らにならされているのがハッキリ分かります。

広さはバレーボールコート1面程度。

この曲輪、降りる道がありません。

なのでどうしても降りたい人は足元に気を付けて、ゆーっくりと斜面を滑り降りてください。

コケるのが嫌な人は無理に降りないように。

再び本丸に戻り、反対側の道を進むと今度は巨大な堀切(ほりきり)が出現。

堀切とは曲輪と曲輪(または通路)の繋がりを切断する横溝です。

この大きな高低差によって敵の侵入を阻むのです。

しんどいですよ~、コレ掘るの。

山の上だし、足場悪いし、蚊は出るし。

と言っても、戦に負けたら殺されちゃうんだからそんな事言ってられんけどね。

ついでに今歩いて来た通路を振り返ってみて下さい。

本丸の側面をぐる~と巻き込むように道が通されているのが分かります。

これも山城定番の仕掛けで、「食い違い虎口」と呼ばれるもの。

侵入路をわざと曲げることで、敵を真っすぐ進ませないんですね。

こちらはもう少し進んだ先にある曲輪+切岸(きりぎし)のトラップ。

切岸ってのは斜面を削って極端に切り立たせたものです。

要はバリケード。

この急斜面に足止め食ってもたもたやっている所を、上の曲輪から狙い撃ちにするのです。

これがなかなか効果的でね。

側面から回り込もうとしても、ここは山の尾根上なので両側は切り立った斜面。

前からも横からも攻められない。

攻める側としてはもう完全にお手上げです。

様々な迎撃トラップを今も鮮明に残す赤丸城跡。

怖いですよ。

あ、ここで死んだ、あ、ここでまた死んだ、みたいな。

罠の数だけ戦死がある、そんな場所です。

ここを訪れる時はそんな罠のひとつひとつをじっくり吟味しながら、絶死しまくって遊んでください。

途中にある城が平横穴古墳ってスポットもなかなか魅力的。

戦国期よりもっと古い古代ロマンに触れてみたい~って人は、そちらも合わせてどうぞ。

関連タグ >> お城

勅定山 来迎寺 薬師如来どこ行った?

2024年03月02日

穴水の山裾にたたずむシブ~いお寺、来迎寺(らいこうじ)。

春は桜でにぎわう、平安時代より続くとされる古刹です。

ここが素敵なんですわ。

空気がきれいで、落ち着きがあって、なんとな~く静謐と言うかスピリチュアルで。

ただブラブラしているだけで心が洗われるような場所です。

入口にはお馴染みの六地蔵・・・かと思ったら5体。

しかも作風バラバラ、統一感ゼロ。

明らかに寄せ集めですな。

多分アチコチにあった辻地蔵が道路工事かなんかで居場所をなくし、ここに預けられたのでしょう。

そう考えると、ちょ~っと不憫な感じ。

頑張れ!お地蔵さん!

石段を上った先には山門。

三間一戸のオーソドックスなスタイルです。

いいわね、このアングル。

仏さまのいる場所に「上がっていく」という感覚。

高低差が生み出す神秘的な高揚感。

河岸段丘上という地形を巧みに生かした、シビれるエントランス構成です。

その山門の両脇を守る仁王さま。

左に阿像、右に吽像。

筋肉の躍動感がスゴイね、

マッチョむきむき、ザ・筋肉。

ほぼプロレスラー。

このコブシで殴られたらメチャメチャ痛そう。

悪いヤツはガツーン!とヤられるかもしれないので、気を付けてお通りください。

こちらは有名な来迎寺の菊桜。

県の文化財にも指定されている銘木です。

訪問時は時期外れだったので幹と枝だけの姿になってますが、春には見事なピンクの花を咲かせます。

本当にいいですよ、ここの桜。

開花期はライトアップもやってますので、ムーディーな桜景色を楽しみたい方はぜひ夜に訪問を!

ズラリと並ぶ6体のお地蔵さま。

今度は正真正銘の六地蔵。

6と言うのは六道を表しています。

六道とは天道・人間道・修羅道・地獄道・餓鬼道・畜生道。

仏教の教えでは、魂は死んでも滅びることなく、この6つの世界をグルグル流転して未来永劫さまようのだそうです。

それはつまり終わりのない苦しみ。

そんな無限ループの煩悩世界に現れ、救いの手を差し伸べてくれるのが六地蔵さま。

時には身代わりとなり、時には導き、迷える衆生を慈悲の心で守るのです。

しーっかり拝んどいてくださいね、わたしみたいに地獄行きそうな人(←?)は特に!

ズラリと並ぶお地蔵さま。

同じお地蔵さまでも、こちらは六地蔵とはニュアンスが変わります。

のぼりが立っているのでバレバレですが、水子地蔵です。

なんか切ないですな、こんなん見ると。

我が子を生んであげられなかった親の悲哀がにじんでくるようです。

なんとなーくいたたまれない空気。

その脇に小振りなお堂がどーん!

黒瓦の入母屋屋根、板張り・白漆喰のボロっちいお堂。

名前不明(軒下に扁額が掛かってるけど読めない)。

入口の左には小さな札が掛かっていて「穴水町文化財指定 薬師如来」と書いてあります。

って事は、薬師如来像を安置した薬師堂のはず・・なんだけど・・。

中を覗くと、中央に黄金の立像。

これがどうもご自慢の薬師如来像のはずなんだけど、遠目では全然分からんものの、画像を拡大して確認してみると、どー見ても千手観音像。

あり?

じゃあ入口に書いてあった「穴水町文化財指定 薬師如来」って何なんだ?って事なんですが。

全くの不明。

謎、謎、謎、です。

そして本堂。

重い黒瓦屋根でずっしーんと鎮座。

前庭が狭いのでやや圧迫感強めなのですが、それでも堂々たる威厳。

これいつ頃の建物なんですかね?

昭和初期、もしくは大正頃と推定しますが。

ちょっとその辺り、はっきりとしたデータが欲しい。

入口の唐破風、超絶悶絶にカッコエー!!!

滑らかな屋根のカーブ。

その上に乗っかるデカくて迫力満点の鬼瓦。

そして美麗・勇壮な彫刻群。

何と言っても彫刻が素晴らしいわな。

鳳凰・龍・獏・それと何かよー分からん(←?)霊獣。

完全に重要文化財レベル。

もー見てるだけでオシッコ漏らしそうなくらいのパフォーマンスです。

そんなに広くはないけど、楽しさのぎゅっと詰まった来迎寺。

いいお寺ですよ。

穴水に来ることがあればぜひご参拝を。

そして実は堂内も見せてもらえました。

ただそちらに関しては写真一切撮らなかったので(撮っちゃダメって雰囲気でもなかったけど)、レポートはナシ。

結構気楽に案内してくれるみたいなので、中を見たい人は鬱陶しいくらい境内ウロチョロしてみて下さい。

上手くいけば声を掛けてもらえます。

中もわくわくいっぱい、特に幽霊の掛け軸は必見ですよ~!

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

関連タグ >> お寺

末松廃寺跡発掘調査現地説明会 発掘中の生遺跡ってわくわくするわ~♪

2023年11月08日

過日実施された末松廃寺跡の発掘調査説明会。

行ってきましたよ、たまたま仕事が休みになったので。

こちらについての詳細は過去に2度レポート済み。

ザックリ言えば奈良時代終わり頃のお寺の跡なんですが、詳しくは過去記事をご参照ください。

・過去記事 その1

・過去記事 その2

今回は説明会の内容に絞ってレポートいたします。

まずは発掘位置。

上は公園の全体図ですが、赤で囲ったエリアが令和5年度の調査エリアになります。

金堂跡の北西隅部分あたり。

えらいちょびっとしか掘り返してませんが、生の状態をできるだけ未来の研究者のために残そうという配慮なのでしょう。

とは言え、昭和の調査時にこの辺一帯、結構がぼっとやっちゃってるそうです。

なので今回の調査は「掘り直し」による昭和調査結果の検証と再調査という位置付けになっています。

掘られてるのはこんだけ。

8畳分くらいの広さですかね?

たったこれだけの発掘なんですけどね、それでも結構色々出てんですよ。

瓦、丸石、溝、版築の痕跡。

そしてここから先が考古学のやっかいな所。

「出た」ことによって「なんで?」が発生し、それらをひとつずつ潰していくという作業が発生します。

まず瓦。

土中からボコボコ突き出てるのが全部ソレなんですが、量がハンパない。

まるでゴミ捨て場状態。

この解釈について、現在色々な検討が進められています。

自然と屋根から落ちてきて積もった説、人間が整理・廃棄して積み上げた説、あるいはそれ以外の経緯によるもの等々。

一応人間廃棄説が有力みたいですが、まだはっきりとした結論は出ていません。

こちらは瓦のサンプル。

左が平瓦、右が丸瓦ですね。

釉薬(ゆうやく・強度アップのために表面に施されるガラスコーティング)の塗られていない、いかにも古代の瓦。

ここから8kmほど離れた湯屋って所にあった窯で焼かれたものだそうです。

当時の瓦ってのはスゲー貴重品でね。

こんなの使えるのはごく限られた大寺院か上流貴族のみ。

つまりここにあったお寺はそれだけ格の高い存在だったって事がこの瓦から判明します。

そして丸石。

チョロっとしか露出してませんが、こんな石敷きが地面の下にずっと続いています。

推定では金堂の建物が建っていた真下全面。

これも謎。

何でこんなコトする必要があったのか?

恐らく土台の基礎固めのためと考えられていますが、でもそんな例が他にない。

こんな事やってるのはここだけ。

ゆえに目的不明。

なんやろね?

この溝も意味不明。

昭和の調査では建物の周囲に巡らした排水溝だろうと考えられましたが、改めて検証すると無駄にデカい。

広い所では幅2メートルにもなるし、深さもかなりあるし、それに形がいびつ。

排水溝と考えるにはあまりに不自然。

ひとつの可能性として、基壇を積み上げる際の土を掘った跡なのではないかとの説明でしたが、う~んどうかな?

だってそんな事したら後で埋め戻さなきゃいけないし、二度手間になるからね。

かと言って、他に有力な理由も思い付かないし。

う~~~ん????

その他にも面白いものがチラホラ。

例えばこの土の断面。

上部に雑な層があって、その下にキメの整ったきれいな層があります。

これ多分、下が古代の土で上が現代にかぶせた土。

50年前、ここを公園化する際に新しい土をどばっと放り込んだ、その名残りでしょう。

ただ元々ここは田んぼだったと聞いてますが、その層が見当たらない。

昭和の発掘調査の時に全部剥ぎ取ったんですかね?

そして下の古代層ですが、シマシマ模様になっています。

これは版築(はんちく)の跡。

版築とは20~30センチほど土を敷いて丸太かなんか重いものでゴチゴチ押し固め、また土を敷いて押し固め、を繰り返す作業です。

これによって地盤を固め、建物を安定させます。

このやり方、上手にやるとコンクリート並の硬さにできるそうです。

確かに古い民家なんかで、コンクリートかと思ったら土だった、みたいな土間に出会う事がチョクチョクあります。

あれで土台作ったら、そりゃ頑丈になるでしょう。

と言っても、ここのは柔らかくてイマイチな仕上がりらしいんだけど。

現在も発掘調査が進んでいる末松廃寺跡。

まだまだ新しい発見があるかもしれません。

こうご期待です。

なお末松廃寺跡の発掘資料については、野々市市ふるさと歴史館や能美ふるさとミュージアムなどで見られます。

興味のある人はそちらもどうぞ。

お好み焼古川 明太子もちチーズ玉 クリーミー生地の中に踊るもちもち感がタマンね~!

2023年07月22日

眠い・・。

寝てない・・。

眠い・・。

そんな激睡眠不足にフラフラしながら古川へ。

古民家的店舗で営業しているお好み焼き屋さんです。

注文はタブレット形式、しばらくいぢいぢしながらメニューを検討。

んーー・・・・・と悩み悩み決めたのが、”明太子もちチーズ玉”。

いつもなら大盛りサイズにするところだけど、この日はあんまハラ減ってなかったからノーマルサイズのままで食べたおします。

明太子もちチーズ玉、ヘラでバッツリ切ってパクリ。

生地はふわふわほっさり。

小麦の甘みが柔らかに舌を包む。

その中にどっさりと包括されたキャベツ。

バリバリ食感がなんとも小気味よく、豪快に味を盛り上げまくる。

トドメにどっぺりと塗りたくったソース&マヨネーズ。

スパイシーな甘辛さとねとねとの甘さで、味のボリュームをモリモリに太らせる。

そんな中、ピッカピカに光るのが「もち」の存在。

ねと~んと伸びて、練り込まれた米の甘みがしっとりと湧き出して、も~シアワセいっぱい♪

さらにチーズの凝縮したミルク味。

ほんのり塩気を含む乳の甘みが、味をまろやかにそして豊満にビルドアップさせる。

最後に明太子・・・は・・・ん?・・どこや??

他の食材のキャラが強すぎて、完全に埋没してしもとる・・。

5分で完食。

お好み焼古川の”明太子もちチーズ玉”。

パフォーマンス高いね。

幾重にも詰まった味、味、味。

ひと口目、ふた口目、とどんどん積み上がっていく満足感。

このお店は今回が初めてなんだけど、これは他のメニューもぜひガンガン攻めたい。

なんだけど。

ちょーっと家から遠いのよなー・・(悩)。

ごちそうさま。

[参考]

・明太子もちチーズ玉:1,100円

福井市立郷土歴史博物館 一部「グロ注意」です

2023年07月15日

福井城から徒歩5分の場所にある福井市立郷土歴史博物館。

古代~近代に至る福井の歴史を、様々な資料と共に紹介している施設です。

館内は「松平家資料展示室」「常設展示室」「企画展示室」の3つの展示室で構成。

メインは常設展示室で、ここだけ写真撮影可なので、この常設展示室の内容を紹介していきます。

エントランス部分にはパネルがずらり。

わたしの大好物の縄文土器も並んでいます♪

県内の遺跡分布図を見ると、結構色んな所に遺跡がありますね。

この辺りはきっと古代から住みやすい環境だったのでしょう。

そして面白いのが地形。

今とは全然違って、内陸深くまで湾が入り込んでいたそうで。

ちょっと想像できんですな。

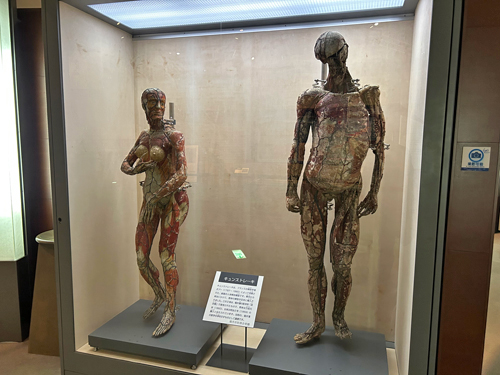

そんな展示のすぐ先に突如現れる気持ち悪い人体模型。

「キュンストレーキ」と呼ばれる、フランスの解剖学者オヅーによって考案された紙製の人体解剖模型です。

これがメチャクチャ違和感むんむんで。

なんでココにコレ?みたいな。

この一画だけほぼお化け屋敷。

小さい子見たら泣くわ(笑)。

石棺どーん!

竜ヶ岡古墳から出土したものです。

実物なのかレプリカなのか不明ですが、どうも実物っぽいです。

石は多分凝灰岩でしょうね。

それをコリコリ削って、きれ~に成形。

見事な職人技です。

同古墳からの副葬品。

どれも極限なまでにボロボロ。

この中で一番刺さるのは左下にある「二神二獣鏡」ですね。

デザインも見た目もレトロ感満点で、思いっ切りハートずきゅん!

持って帰りたいー!(※ダメです)

鏡ついでに面白いのをもう一発。

復元と本物。

左が復元、右が本物です。

えれー色が違うんでね?と思われるかもしれませんが、オリジナルも完成時はこんな色だったそうです。

それが1500年くらい経って現在のシブ~イ暗緑色に変化。

いいわね~、この緑♪

貫禄と言うか、霊力がみなぎっている感じ。

シビれるほどカッコイイわ。

時代は下って奈良時代。

道守荘(みちもりのしょう)の荘所模型です。

道守荘とは福井市の西部に広がっていた広大な荘園です。

所有は東大寺となっていましたが、実際の管理は現地の農民によって行われていました。

荘所はその管理事務所みたいな建物で、お米の貯蔵なんかもしていたそうです。

以前にもこれと全く同じ機能を持った遺跡を紹介していますが、覚えてますでしょうか?

そう、東大寺領横江荘遺跡荘家跡です。

興味があったら読み返してみてください。

さらに時代は下って江戸時代。

九十九橋(つくもばし)の推定模型です。

この橋、ツートンカラーになっていますが、これは素材の違いによります。

手前のグレーが石、奥の茶色が木。

なんでこんな面倒臭い事をしているのかは不明。

私的には石部分は耐久性重視、木造部分は流失しても簡単に作り直しでがきるように、と考えてますが、どうでしょうね?

福井城本丸模型。

強そー!

大きな水堀でぐるりと囲み、出入口には枡形門、四隅には隅櫓+天守閣、中央には大規模な複合御殿。

エゲツない程の頑強要塞。

ただ現在はほぼ水堀と石垣しか残ってないんですよね~。

残念。

松平春嶽(まつだいら しゅんがく)のパネル。

福井藩16代目藩主で、幕末~明治の時代を生きた英傑です。

司馬遼太郎の歴史小説『竜馬がゆく』にも登場する、あの人物です。

左右の掛け軸がすげーわな。

メッチャメチャ達筆だし。

わたし字はベタベタにド下手なので、字の上手い人、羨ましいわ~。

福井のたどってきた歴史がざっと見られる福井市立郷土歴史博物館。

歴史好きにはタマランですよ、こんなの。

特に古墳関連の展示が充実してて、古墳フェチには思いっ切りツボ。

住みたいくらい(←?)素敵な場所です。

訪問時は時間をかけてゆ~っくりとご観覧ください。

裏手には復元した福井城の舎人門(とねりもん)なんかもあります。

こちらも見応えありますので、忘れずに見てってください。

関連タグ >> 美術館・博物館

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()