雲龍山 勝興寺 境内前編 七不思議は果たして不思議なのだろうか?

2024年04月13日

奈良時代、越中国の国府(今で言う県庁)があったと伝えられる伏木。

そのまさに推定地とされる場所に、室町時代から続く大古刹が建っています。

浄土真宗本願寺派の連枝寺(れんしじ・人間で言えば親兄弟みたいな関係)、勝興寺(しょうこうじ)です。

このお寺がスゴイんだ。

サイズ、風格、美観、幽玄性、全てが異次元。

頭クラクラする素晴らしさです。

そんな勝興寺の様子を、今回より5回に渡ってお届けします。

まずは全体の構成。

入口から総門→唐門へと進み、その先に広大な境内。

左手に巨大な本堂、右に僧侶の生活空間である本坊を構え、鐘楼・経蔵・宝蔵などの建物が点在。

壮大な伽藍群となっています。

中でも目玉とされているのが、国宝指定されている本堂と大広間&式台。

これらについては追々紹介していきます。

スタートがこの総門。

頑強な鏡柱、ぶっとい梁、黒く沈む木肌。

堂々たる威容。

見てるだけで押し潰されそうな圧力。

のっけからコレだからね。

この先進むの怖なるっちゅーねん。

二発目の門、唐門。

これもまたスゴイな。

金装飾でキンキラキン。

えげつない程のゴージャスデコレーション。

それもそのはず、この門、元々は勅使門(ちょくしもん)と呼ばれる天皇陛下の使者だけが通れる特別な門でした。

それが京都からこっちに持って来られ、境内の通用門となったのです。

スペシャルな仕立てにはそれなりの理由があるのです。

彫刻がまたエグイ。

開口部真上に雲間を泳ぐ龍、その上左右に大きく羽を広げた鳳凰。

両扉にはうようよとうねる唐草。

まるで天上世界に迷い込んだかのような、息を飲むほどの異次元感。

熱いわ。

作家のギラつくような熱量がガンガン飛んで来るわ。

もう泣きそう。

そんな超美麗門を抜けると境内。

真正面にはデカい本堂がずずんと鎮座。

この広場が広いんだ。

サッカーコート4~5面くらいは入るんじゃないの?

まーとにかく広い。

そんな中に面白いものがポツポツ。

勝興寺七不思議のひとつ、「天から降った石」。

その名の通り解釈すると隕石って事になるんですが、ん-どうかなー?

見た目バリバリの安山岩。

どー見ても安山岩。

これが天から降ってきたの?マジで??

ルーペで拡大するとこんな感じ。

青味がかった色、オレンジっぽい斜長石や黒っぽい輝石の斑晶。

そしてその斑晶の均等さ具合。

やっぱりどーーーー見ても安山岩。

しかも角が丸みがかってて、宇宙にあったと言うより明らかに川の中を転がってた感じ。

これ絶対川原から拾ってきた石でしょ?(笑)

同じく七不思議のひとつとされている「実ならずの銀杏」。

その名の通り実がならないそうです。

銀杏って雌雄あるからね。

単に実を付けない雄の方の木なんでしょう。

別にこんなの不思議でもなんでもない。

もう一発七不思議。

「水の枯れない池」。

これもその名の通り、どんな旱魃でも水が枯れることがないんだそうです。

この辺りは小矢部川が作る扇状地の終端にあたるので、地理的に水が湧くのは普通。

この池もそのひとつって事なのでしょう。

湧水地にはよくある話で、特に珍しいものではありません。

そんな池の脇に謎な石碑がひとつ。

越中国庁址碑(えっちゅうこくちょうしひ)と呼ばれるものです。

なんやら漢字だらけでよー分かりませんが、「越中国」とは奈良時代、全国に60あったと言われる小国のひとつで、「庁址」はその庁舎のあった跡という意味。

つまり現代的に言えば「昔県庁があった場所」、みたいなイメージ。

ただね、どうも推定って事らしいんですわ。

そもそもこの石碑自体、昭和51年に建てられたもので、奈良時代からここに建ってるって訳じゃない。

本当にドンピシャこの場所が越中国庁だったのかどうかは、神のみぞ知るです。

なんか七不思議のケチばっかになってしまったな(汗)。

次回も引き続き境内の様子を。

経蔵や宝蔵・鼓堂などを見ていきます。

このお寺は建物ひとつひとつがお宝揃い。

ケチつけてチャカさんと(←?)、ちゃんと真面目にレポートします。

そばきり仁 鴨南蛮 蕎麦はライト、つゆは濃い目でじっとり

2024年04月06日

体調悪いわ~。

意味不明に肺が痛かったり、朝から頭痛に襲われたり、肘が痛かったり、お腹下したり。

なんかもう体全体ガタガタ。

トシじゃの~(悲)。

体はボロボロでもハラはちゃんと減るので、メシへ。

訪れたお店は「そばきり仁」。

輪島の重伝建、黒島地区にある、古民家リノベーションのおそば屋さんです。

選んだメニューは“鴨南蛮”。

蕎麦大盛りにて食べたおします。

鴨南蛮、まずはつゆ。

アタックから出汁の味じっとり。

深い滋味が尻上がりに厚みを増し、じんわりと舌を包む。

そこにコク味を与える醤油。

まろやかな甘みは重く旨く、味わい豊潤。

アフターに出汁の密な香気がゆったりと鼻をくすぐる。

蕎麦は細く柔らか、小麦が多めに練り込まれているのか質感ねっとり。

味わいライトで、蕎麦の風味はやや薄め。

その分つゆの味がしっかり生きてて、出汁感満点!

あふれるような香味と滋味で、するりするりと喉を滑っていく。

鴨肉は3枚。

小振りながら厚みがしっかりあるので、「かぶりついてる感」が強烈。

もっちゃりと歯を吸い込み、濃密な肉汁をじゅわっと湧き出す。

この肉汁のま~旨ぇ~事!旨ぇ~事!

ひと噛みひと噛みが幸せの嵐で、口の中はうま味の大洪水。

飲み込むのがもったいないくらいの美味さ。

完食。

そばきり仁の“鴨南蛮”。

濃いな。

お値段高めなので、もっと洗練された細味系かと思ってたけど、全然逆。

パワー!パワー!ひたすらパワー!の極濃味。

ガツン!とクる一杯が食べたいって人にはオススメの味です。

ごちそうさま。

[参考]

・鴨南蛮:1,500円

・大盛り:300円

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

関連タグ >> 黒島地区

養浩館庭園 御茶屋 広大な庭と贅沢な屋敷は大名さんのステータスです

2024年03月30日

江戸時代の大名庭園が腹いっぱい楽しめる養浩館庭園。

前回はそんな庭園の様子を見てきました。

今回はその庭園内にある御茶屋を見ていきます。

こちら、オリジナルは昭和の福井空襲で消失しており、現在の建物は平成5年に復元されたものです。(※庭園も厳密には復元)

なので江戸時代感ゼロのピッカピカ。

とは言えベースが大名の別邸ですからね。

贅と品に満ちた、美麗空間となっています。

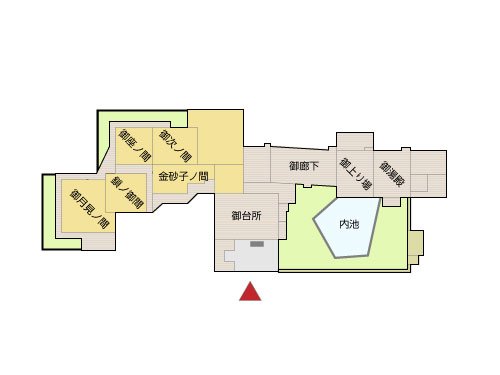

屋敷の見取り図はこんな感じ。

中央に出入口、左手に座敷、右手に風呂。

大御殿という程の規模ではないものの、洗練感が強烈。

高い精神性と文化が感じられる、ハイグレードなしつらえとなっています。

入口で最初に目にするのが御台所と呼ばれる部屋。

台所と言えばキッチンを連想しますが、この部屋には調理設備は一切ありません。

何で台所なのかは一切不明。

が、見て欲しいのはソコじゃありません。

光度。

暗いんですよ、ココ。

露骨なほどに薄暗い。

その理由はこの先に進むと分かります。

突然飛び込んでくる大量の光!

暗→明へと一気に舞台が反転します。

スゴイのよ、このインパクト。

うわ、明るっ!みたいな。

押し返されるほどの神々しさに、思わず一瞬息を飲んでしまいます。

その先に現れる庭の眺めがまた壮観でしてね。

青々とした植栽と眩しく照り返す水面が、大パノラマで目の前に展開します。

贅沢だわ~。

こんな庭のある屋敷が別荘って、江戸時代の大名さん、どんだけ贅沢なのよ?

わしも江戸時代の大名さんに生まれたかったーー!!

室内のしつらえも贅沢。

純度の高い日本建築の美が冴えに冴えまくる。

いいわな~、和室。

畳、襖、障子、棹縁天井、そして木の柱。

全てが自然素材で構成された、環境負荷ゼロの空間。

人と自然は一体なんだという、ちょっと禅にも通じる思想を感じます。

床の間も素敵だわ♪

やや定型を崩した、数寄屋風の造り。

節くれだった床柱の意匠がシビれる程オシャレ!

この部屋で茶でも飲みながら、の~んびりと日々時間を過ごしたんでしょうね。

なんとまあ優雅な生活か。

仕事と家事で毎日寝るヒマもないくらい忙しい、ド庶民のわたしとは大違いだわ。

縁側を見ると、桟敷に踏み石がズラリ。

一見して石種と色をバラしたと分かる、カラフル仕様。

カッコイイわな~。

うちの庭にも踏み石あるけど、全部同じ石を使ってるから思いっ切り地味。

石の使い方ひとつで、ホント印象って変わるね。

屋敷の反対側には板張りの廊下と部屋を直列に配置。

先に見た座敷エリアとはガラリと趣きが変わります。

これ、何で板張りにしてあるのかと言うとこの先が風呂だから。

つまり湿気対策ですね。

畳じゃ湿気ってカビが生えるので板張り、って訳です。

その風呂場。

風呂と言ってもお湯にざぶんと浸かる風呂ではなく、今で言うサウナです。

画像右側にある神社の入口みたな所から湯気をしゅーっと出して、部屋を湯気で満たすのです。

これってカビなかったのかな?

湯気でもわもわにしちゃったら、換気しても壁や柱に湿気が残るだろうし、冬場なんか窓開けても乾かないだろうし。

どんな手入れしてたんだろ?

この部屋、床に面白い仕掛けが施してあります。

それはこの傾斜。

中央に向けて緩やかに傾けてあります。

これ排水対策です。

サウナなので当然部屋中水滴だらけになって最後は床に落ちてくる訳ですが、その水をこの傾斜で集めて流すのです。

よー考えてますわな。

江戸時代の大名さんの贅沢ライフが垣間見える養浩館庭園の御茶屋。

住みたいわ。

こんな屋敷に住みたいわ。

毎日ナンもせんと、ここで庭眺めてぼけーっと過ごしたいわ。

のんべんだらりと生きたいわーー!!!

大名さんのドリームライフに。

乾杯。

養浩館庭園 庭園 狭い空間にぎゅっと凝縮された日本文化の洗練性を味わえ

2024年03月23日

福井城から徒歩5分、日本文化の美しさを頭からざばっと浴びられる場所があります。

養浩館庭園(ようこうかんていえん)、越前藩藩主松平家の別邸があった場所です。

シビれるのよ~、ここ♪

なんか立ってるだけで心洗われると言うか。

洗練の純日本空間です。

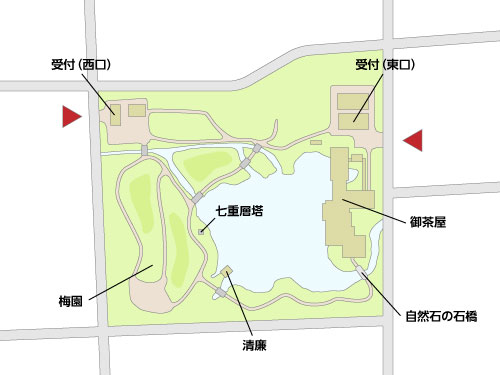

園内マップはこんな感じ。

東西に入口、中央に大きな池、その周囲に巡らされた散策路、東に館。

庭園としてはごくごくオーソドックスな構成。

特に「ここだけ」的なものは何もありません。

ただそれゆえに逆に景観に集中できるというか、ゆっくりと堪能できるというか。

日本の庭っていいよな~、って感覚がじわじわ染み込んできます。

主役は池。

い~いんですよ、この池が。

照り返す水面が神々しくて、凛とした緊張感があって。

目に美しく、吸い込む空気までもが清らかに澄み切ってて。

日本人が古来より愛でてきた格調高い文化性が、生きた世界として目の前に広がります。

ヨダレ出るわ♪

日本庭園の場合、池ってヤツは海をイメージしているケースが多いんですが、ここも同様。

左が川、右が海、の表現となります。

配石がシブイわな~。

手前には河口を意識させる細かな砂利を敷き、川中には大自然のダイナミックさを連想させる大石を置き。

静かさと雄々しさが共存する雄大な風景。

その川に架かる一枚岩の橋。

苔むしてて、いかにも日本的なワビサビ感全開の石。

この石、自然石なんだそうです。

見た感じ、方状摂理の安山岩かな?

こんな奇形な石、どこから見付けてきたんかね?

こんな石橋もあります。

こちらはきっちり成形された石橋。

これもこれで味があるわな。

いい感じで角が取れてて、シミが出てて、苔も生えてて。

山奥にひっそりと眠る隠れ里のような趣き。

こちらはゴロ石をびっしりと敷き詰めた岸辺。

荒々しいね。

先に見た河口をイメージした景色とは真逆のゴツゴツ感。

ある意味、暴力的とも取れる光景。

日本庭園ってのはね、変化の玉手箱なんですよ。

静寂な眺めが続くと思ったら突然頑強さが現れ。

沿路をぐにゃぐにゃに曲げて次々と目線を変え、高低差でポジションを変え。

水を流したり、落としたり、溜めたり。

そんな目まぐるしく変わる景色の変化が庭園鑑賞の醍醐味なのです。

小亭「清廉」。

池を愛でながらお茶を楽しんだり、ゆっくりと休憩をする場所です。

狭いわな。

でもこの狭さがミソなんですわ。

ホストとゲストが近距離で時間を過ごす事で、より心の距離を縮めて行く。

この狭さにはそんな狙いが隠されているのです。

築山。

築山ってのは大体池とセットであります。

なんでかと言うと、池を掘った土を盛って作った山だから。

兼六園なんかもそうですね。

園の中央に霞ヶ池(かすみがいけ)って大池と栄螺山(さざえやま)という築山があります。

あれも池を掘り、その土を盛って作った山です。

今度庭を歩く機会があったら、そんな池と山の関連性にも注目してみてください。

梅園。

残念ながら開花シーズンではなかったので、普通に緑の植栽です。

日本人の四大大好き樹木。

桜・梅・紅葉・松。

どの庭園に行っても必ずこれらのどれか、あるいは全部が植えられています。

そのくらい映えるんですね、これらの木は。

うちの庭にもこの四大木、全部植えたいな~と思ってんですが。

今頃植えても見頃に育つ頃には死んでるな、年齢的に・・・(老)。

決して広くはないけど、面積以上の充実感を味合わせてくれる養浩館庭園。

染みますわ。

心に染みますわ。

日本の庭園文化ってほんと洗練されてるよな~、ってのをしみじみと感じさせてくれる風光明媚な世界観。

どうぞ存分にお楽しみください。

次回は同庭園内にある御茶屋を見ていきます。

こちらも日本建築の美しさがギュッと詰まった格調高い空間。

入ったら帰りたくなくなりますゼ!

関連タグ >> 養浩館庭園

南惣美術館 光悦、雪舟、宗達、西郷、応挙、等伯・・ラインナップが異次元過ぎじゃね?

2024年03月16日

能登の山奥に唐突に現れる立派な御屋敷。

その一角にある米蔵を展示用に改装した施設が南惣美術館です。

館内には、え?これマジで本物?と思わず贋作を疑いたくなるくらいの超ビッグネームの作品がズラリ。

有名美術館や博物館にも全く引けを取らない、驚愕のラインナップが揃っています。

いや、マジでね、唖然としますゼ。

カネ以前の問題として、どういうツテで手に入れたのよこんなの?みたいな。

まー驚きの連続です。

いきなり本阿弥光悦(ほんあみ こうえつ)の登場!

赤茶碗、銘「青柳」。

光悦よ、光悦!

江戸時代の文化人。

俵屋宗達(たわらや そうたつ)なんかと並んで後の琳派の流れを作った人。

そんなビッグマンの作品。

なんでそんなスゲーのがこんなトコにあんの?

澤庵(たくあん)の書。

澤庵って、あの漬物のタクアンね。

あれを考案した人。(※諸説あるそうですが)

本職はお坊さん。

いやいやいやいや、どーやったらそんなん手に入るの?

澤庵和尚の書なんてカネがありゃ買えるってモンでもないでしょ。

謎や~~~・・・・。

後花園天皇の書。

天皇陛下よ、天皇陛下!

ガチガチの非売品(?)じゃん!

どういうコネがあったらそんなの回ってくんの?

皇室にパイプでもあったの?

どういう人脈持ってたのよ?

雪舟の仏画三幅。

雪舟だよ、雪舟!

セッシューーーー!!!

これこそ本物か??と激しく疑いたくなるんだけど、確かにソレっぽくはあるんだな。

ぶっとい輪郭線、墨の濃淡具合、空気感、人物(正しくは仏さまだけど)の暑苦しいほどのヲッサン臭さ。

雪舟・・・・っぽい・・・。

俵屋宗達の「菊之図風炉先」。

宗達だゼ、宗達!

琳派の源流として今なお語り継がれる、レジェンド中のレジェンド。

そんな国宝級ビッグマンの作品。

いやーなんか・・・。

頭クラクラしてくるわ。

人間国宝、魚住為楽(うおずみ いらく)の「龍号」。

本来は「龍」「雲」でワンセットなんだそうですが、ここにあるのは「龍」のみ。

片割れの「雲」の方は皇室が所有しているそうです。

皇室が買い上げるほどの逸品。

その片割れを一個人が手に入れてしまうという奇跡。

ちょっと異次元過ぎて理解できんわ。

再び俵屋宗達の「百花百熊之図」。

六曲一双の金屏風です。

スゲーのよ、画面の存在感が。

何メートルにも渡って金の輝きがビッカー!

でもその中に描かれた画は対照的なほどに深く沈んでて、そして静寂で。

これぞザ・オールド・ジャパニーズ・アートと呼ぶにふさわしい、極限の禅定感。

ここから2階に上がるのですが、なぜかその階段上に謎の戸板。

詳細・由来、一切不明。

なんだけど。

これもいいわな~♪

何を描いてあんのかよー分からんけど、そんなんどうでもいいわ。

古いってのはそれだけでカッコイイ。

家に持って帰って毎日鑑賞してーー♪♪

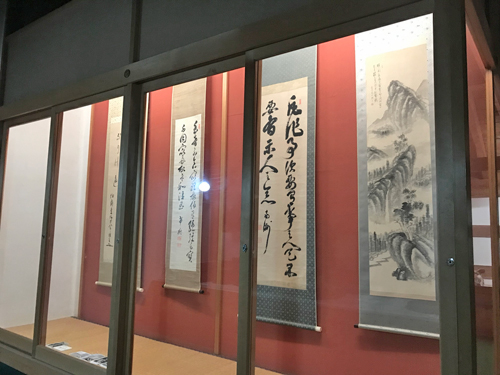

で、2階に上がると掛け軸が4幅ズラズラー。

左から順番に、東郷平八郎(とうごう へいはちろう・元帥海軍大将)、乃木希典(のぎ まれすけ・陸軍大将)、西郷隆盛、佐久間象山(さくま しょうざん)。

もう言葉もないわ。

ホント繰り返しになるけど、どーやったらこんなん手に入るのよ?

個人で入手できるレベルじゃないでしょ、こんなの。

一体どっから引っ張ってくんのよ?

ありえんわ~~~。

仏像コレクションがズラリ。

仏像マニアなんでね。

こんなの欲しーー!!!

1体でいいし、家に飾りたいわ。

中央の「南無観世音菩薩」の掛け軸もカッコイイなー。

なんか見てるだけでビリビリシビれてくるわ。

こんなにいっぱいあんなら、ひとつくらいくれてもいいんじゃないかな・・・。(※もらえません)

円山応挙(まるやま おうきょ)の「猛虎之図」。

今度は応挙かよ??

どんだけビッグネーム揃えてんのよ。

しかもこの画、スッゲー臨場感あるんだわ。

今にも虎の「ゴロゴロゴロ」って腹声が聞こえてきそう。

素晴らしいわ~。

ラスト、長谷川等伯(はせがわ とうはく)の六曲一隻屏風。

能登の生んだスーパースター、長谷川等伯。

当時京都でバリバリに幅を効かせてた狩野派に、タメを張れるほどの勢力を築いた画界の巨人。

この屏風、各画面に1人ずつ人物が描かれてんですけどね、ちょっと意味深なんですわ。

なぜか6人中4人が同じ方向(左上)を向いてんですよ。

何を見てるのかは謎。

その方向に「何か」があるっぽいのですが、残念ながら対象は画面の外。

そこに何があるのかは自分で考えてくれって事なのかね?

うわ~、こんなん一番もんもんとするわ~~(悩)。

あまりの異次元っぷりに、現実感さえ飛んでしまう南惣美術館。

一見の価値アリですわ。

と言うか絶対見とかにゃ損!

そう断言できるほどのラインナップ。

スッゲー山奥でメチャメチャ交通の便は悪いですが、大丈夫、報われます。

これ見ればここまではるばるやって来た苦労が報われます。

重ねて言いますが、見といて絶対・絶対・絶対・損はないので、能登まで来ることがあったらぜひとも立ち寄ってみてください。

スーパーお金持ちの爆裂コレクションに。

栄光あれ。

※このレポートは震災前に訪問した時のものです

関連タグ >> 美術館・博物館

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()