柳田布尾山古墳公園 古墳館 古墳の全体像を見たいヤツはここに来い

2023年07月07日

平成10年に発見された日本海側最大の前方後方墳、柳田布尾山古墳(やないだぬのおやまこふん)。

現在は柳田布尾山古墳公園として整備されており、常時気軽に見学できるようになっています。

前回はその柳田布尾山古墳を中心に紹介してきました。

今回は同公園内にある古墳館をレポートします。

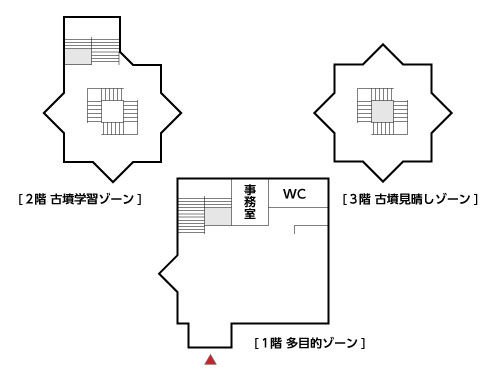

まずは館内マップ。

建物は三階建てで、1階がロビー、2階が展示室、3階が展望室となっています。

特徴的なのが2階・3階の形。

なんか金平糖のような妙ぉ~な形になっています。

これ、多分ですが、柳田布尾山古墳をモチーフにしています。

なぜなら柳田布尾山古墳は前方後方墳、つまり前も後ろも四角形、だから四角形をふたつ重ねて金平糖形、とそんな意味が隠されていると思われます。

なかなかニクイ演出です。

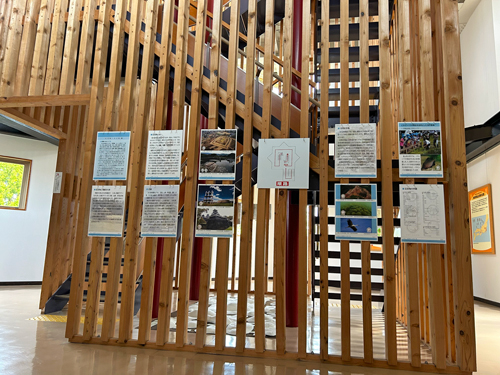

1階ロビーの様子。

柳田布尾山古墳の写真紹介や、遺跡で辿る氷見の歴史なんかが展示されています。

これ見ると結構色々出てるみたいね、遺跡や遺物。

古くは旧石器時代から始まり、1万年以上にも渡って様々な痕跡がザックザク。

この辺りは海の幸も山の幸も豊かですからね。

きっと古代から住みやすい環境だったのでしょう。

2階はパネルを中心とした展示室。

柳田布尾山古墳のプロフィールや発掘調査時の様子などが紹介されています。

この部屋がねー、なんか落ち着かんのですよ。

壁面が金平糖型になってるからあっちカクカクこっちカクカク、どーにも居心地が悪い。

せめてもうちょっと広けりゃまた違うんだろうけど、そんな広くもないもんだから余計にカクカクが気になる。

ちょっと展示室向きの形じゃないのかもな。

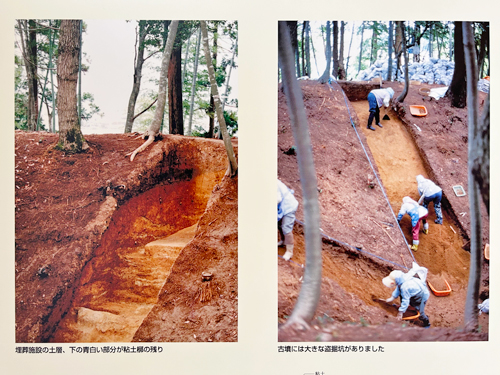

埋葬施設の発掘調査の様子。

全面丸々掘り起こすのではなく、線状に限定して掘り出しています。

トレンチ調査ってヤツですね。

こうして掘る面積を絞る事で遺跡の全破壊を防ぎ、かつ全体の状態を類推するのです。

ただ盗掘に遭ってるんでね、発掘時点で結構壊れてたそうです。

なので埋葬時の正確な状態・被葬者の情報・副葬品などはほぼ消失。

実に残念。

こちらもトレンチ調査の様子。

分かりますかね、土の色がミルフィーユ状になっているのが?

これ、砂と粘土を交互に重ねてあるんだそうです。

こうする事で形が崩れるのを防いだんだそうで。

すごいな、古代の土木技術。

どこでこんな知恵付けたんですかね?

恐らくその裏には中央政権(大和朝廷)による技術指導があったと思われますが。

それでも驚嘆の技術。

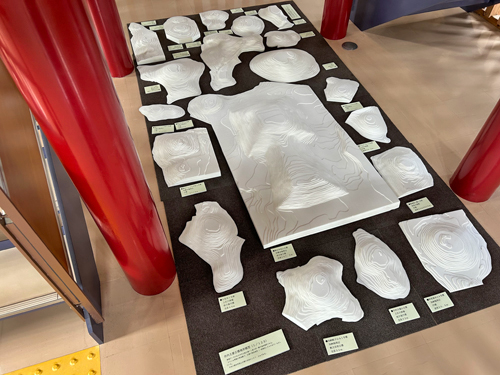

氷見市内にある主な古墳の3Dモデル。

中央の一番大きいのが柳田布尾山古墳です。

こうして比べると全然違うわな、スケールが。

圧倒的!

古墳のサイズはそのまま被葬者のパワーを表すと言われるので、相当な権力者だった事が伺えます。

一体どんなスゲー人物が葬られたのか?

んー知りたい!

3階の展望室。

360度、ぐる~っと見渡せるようになっています。

この展望室の意図は明らかですね。

柳田布尾山古墳の全貌を見下ろすためのもの。

鳥じゃなきゃ見れない景色がここから見られます。

柳田布尾山古墳どーん!

ぶっちゃけもうちょっと上から見てみたいけど、これでも十分全体が見通せます。

このデカいのを作ったんだからね、古代人が。

山を切り開いて、地面削って、高さ足りない分は土を運んで積み上げて。

もちろん機械ナシのオール手作業で。

唖然とするほどの労働量です。

柳田布尾山古墳公園の古墳館。

正直、内容的にはそんなに充実してるとは言えません。

でもここのメインはあくまで展望室からの古墳の俯瞰。

上から見下ろす巨大古墳はなかなかに迫力ありますよ。

そして柳田布尾山古墳。

古墳館で知識を仕込んでから見学すると、また違った見え方がしてきます。

ここを訪れる時はぜひ両方を往復しながら楽しんでってください。

柳田布尾山古墳公園 登って、眺めて、降りて、歩いて、古墳散策楽しい~

2023年07月01日

氷見の辺鄙な道を走っていると突如現れる標柱。

『柳田布尾山古墳(やないだぬのおやまこふん)』。

全長107.5メートルを誇る、日本海側最大の前方後方墳です。

現場は公園として整備されており、アクセス良好。

もちろん駐車場もあるので、車で気軽に来場できます。

まずは全体の見取り図から。

駐車場から少し丘を登ると、そこはもう古墳。

巨大古墳がでーん!と現れます。

その周囲に回遊路、脇に2号墳、付属施設として古墳館、とそんな構成になっています。

アガりますゼ~♪

なんたってデカいですからね。

古墳好きにはハートずっきゅん!の景色です。

はい、古墳どーん!

公園中央に鎮座するその存在感はもう圧倒的。

うわ!すっげー人が埋葬されてんだなー、ってオーラがギンギンに出まくってます。

しかしながら被葬者の詳細は不明。

発見時には既に盗掘の被害に遭っており、ほとんど何も残っていなかったんだとか。

残念!!

周囲には周濠(しゅうごう)。

なんやら砂利が敷かれてますが、本来は深い溝です。

その辺りは脳内イメージで補完して下さい。

気になるのは形。

見ての通りやけに不定形。

こんだけの構造物を作る技術があるんだから、もっときれいに作ろうと思えば作れたはずなのに。

なんでやろね?

陸橋。

この部分だけ周濠が途切れているので、墳丘へと登る通路になっていたと考えられています。

墳丘に登って何してたんかね?

やっぱ祭祀とか行われてたんかね?

それとも単なる作業用の通り道?

もはや誰も知る者のない、神秘のミステリーロードです。

墳丘は登り降り自由。

好きな所から登ってオーケーです。

広いわなー、やっぱ。

規模自体がデカいからね。

重機も何もない時代にこんだけのものを手作業で作ったんだから、まー驚嘆ですわ。

古代人のエネルギー恐るべし、です。

後方部分の墳頂。

レンガが並んでいるエリアが埋葬施設のあった場所です。

この下2.5メートルの場所に木棺が埋められていたんだとか。

ただ前述の通り盗掘を受けていたため、発掘調査の時点ではほとんど何も出なかったそうです。

何があったんかねー?

こんだけの古墳作っちゃった人なんだから、副葬品も相当ゴージャスなものが添えられたはず。

あー見たかったなー!

墳丘上からの眺め。

氷見の平野がずばっと広がって、その向こうに富山湾。

でもこの景色、古墳時代は全く違ってて、すぐそこまで湾が迫ってたそうです。

って事は船で通ると必ずこの古墳が見えた訳で、それゆえにこの場所が選ばれたと考えられています。

海から見える100メートルを超える土の建造物、きっとそのインパクトは強烈なものだったに違いありません。

脇にある2号墳。

こちらはシンプルな円墳で、直径25メートルとやや小振り。

被葬者は不明ながら、状況から考えて柳田布尾山古墳の被葬者にごく近い人物と推定されます。

この古墳、まだ未調査なんだそうで。

なので、ひょっとしたら掘れば何か埋まっている可能性があります。

興味のある人、ちょっと掘ってみたら面白いかもですよ。(※絶対ダメです)

リアルな古墳が腹いっぱい楽しめる柳田布尾山古墳公園。

予備知識はナンもいりません。

見て歩くだけで楽しい空間。

古墳からあふれ出す古代ロマン、腹いっぱい堪能してください。

次回は同じ公園内にある古墳館をレポートします。

こちらでは柳田布尾山古墳の発掘調査時の様子などが紹介されています。

古墳の事をより深く知りたい人には必見です!

日谷城跡(檜谷城跡) 安全の確保は自己責任でお願いします

2023年06月24日

山奥。

やべーくらいの山奥。

そんな場所に日谷城(ひのやじょう)跡はあります。

もうホント、ここ来る時は熊に会う事を覚悟で来てください。

すぐ隣にもそっと現れても全然不思議じゃありません。

特にわたしみたいな脂のノリまくったブタ人間は要注意です。

全体図。

城内のルートはほぼ道なき道。

あ~この辺道っぽいな~みたい所を勇気を持って進みます。

迷わないように注意してください、帰れなくなります。

季節は絶対春。

夏はとてもじゃないけど藪と雑草で歩けません。

冬は雪が積もるので論外。

車道からの目印はこの看板。

この未舗装の道の先にお城への入口があります。

車は路駐で。

ここから10メートルほど離れたカーブの所にちょっと広い路肩があるので、そこに停めておけます。

一応この山道に突っ込むこともできますが、四駆でもない限り止めといた方が無難です。

こちらがお城への入口。

見るからにヤバさ全開。

道かよ?ココ?みたいな。

左側になんとなーく人が通ったっぽい筋があるのが分かりますかね?

ここが通路です。

ここから登って谷を見下ろしながら奥へと進んでください。

間違っても谷底を歩かないように!

その先がかなり微妙な感じになるのですが、行く手の木に札が付いてたらアタリです。

そこが正式なルート。

自信を持って進んでください。

って言っても、道なのかどうかよー分からんのだけどね。

あいまいなルートをドキドキしながら登ると、やがてこんな看板が現れます。

ここは当然右に折れ、本丸方向を目指します。

ちなみに左の日谷町方向の道は雑草茂りまくりで、ほとんど人の通った形跡がありませんでした。

逆に本丸方向はそれなりに踏み固められてて、明らかに人の出入りを感じます。

わたし以外にもいるんですね~、こんな所にヒョコヒョコやって来る城バカ(←?)が。

そこから少し歩くとようやく城の痕跡。

竪堀(たてぼり)です。

竪堀とは斜面に沿って縦方向に掘った溝。

城側の攻撃を避けて横に逃げようとする敵の足をこの溝で絡め取り、モタついてる所をズバズバーっとやっつけるのです。

敵にしてみれば分かっててもかわしようのない、面倒臭~いトラップです。

その先に最初の曲輪(くるわ・広場)があるのですが、これはその入口。

両サイドをガッチリと土塁で固められています。

土塁とは見ての通り土の壁。

敵の侵入を防ぐためのバリケードとして備えられ、この上にさらに柵を設けます。

その柵の隙間からやって来る敵を弓矢で狙いすまし、ビュン!ビュン!ビュン!

力づくの正面突破はまず無理です。

そこを越えると曲輪。

山の中にしては結構な広さで、野球の内野くらいのサイズ。

自然にこんな平地ができる訳ないので、明らかに人の手による造成です。

山城造りってのは半分以上が土木工事ですからね。

木を切り、藪を開き、土を掘り、石を運び、柵を立て、櫓を組み、アレやらコレやら。

もちろんその全てが手作業。

しんどいですよ~。

その曲輪背後の斜面を登ると、ふたつ目の曲輪。

見ての通り草木でぼーぼー。

この辺りからかなり遺構の確認が困難になってきます。

この曲輪も大きさ不明。

多分バレーボールコート1.5面分くらいの広さがあると思われますが、どこからどこまでが曲輪なのかサッパリ分からん。

ちゅーか。

いつ熊が出てきてもおかしくない・・・(怖)。

この曲輪の背後を登るとようやく本丸となるのですが。

分かる?これがその登り口。

藪の隙間からかろうじて覗く白い看板が目印です。

一瞬迷ったしね、ここ登ろうかどうか。

実はわたし、この曲輪でもう終わりだろうと思ってたんですよ、あまりにジャングル感ハンパなかったので。

この先行ってもどうせ何もねーんだろ?みたいな。

でも一応行っときました。

そしたら本丸バーン!

登っといて良かった~♪

ここも思いっ切り草ぼーぼーなんですけどね、でも山頂なので眺めがいいのですよ。

木立の隙間から見えるふもとの景色がなんとも爽快。

そして苦労の末に本丸まで来たったー!という達成感も相まって、感動ひとしお。

ん~~いい気分♪

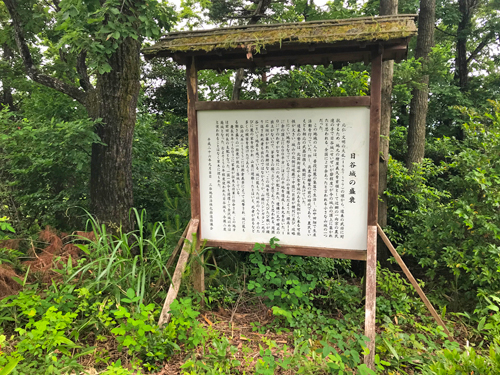

広場の片隅には日谷城の説明看板。

なんやら細かく、色々書かれています。

あったんですね、様々なドラマが。

生きるか死ぬか、殺すか殺されるか、そんな時代でしたからね。

ここはそんな凄惨な生き死にの、まさにその現場だったのです。

平和な時代に生まれて良かった・・。

とにかくザ・山奥の日谷城。

体と命の保障は自己責任です。

熊対策はしっかりとしてお越しください。

もし運悪く熊と遭遇してしまった時は!

白い貝殻の小さなイアリングを残してスタコラサッサと逃げて下さい。(謎)

日谷城跡(檜谷城跡)

住所:石川県加賀市日谷町

関連タグ >> お城

塩の駅 輪島塩 海水を上手に撒けたら才能アリ

2023年06月17日

輪島塩。

揚げ浜式塩田という恐ろしく手間のかかる、昔ながらの手法で作られた希少な塩です。

そんな輪島塩の製造現場が見られるのが塩の駅輪島塩。

能登半島の海岸線沿いの道を走っているとひょこっと表れます。

味があるんですわ、ここが。

機械ゼロ、テクノロジーゼロ。

昔ながらの光景が今も現役での~んびりと稼働しています。

がぼーん!と立てられた大きな鉄鍋。

大正初期に作られたもので、直径1メートル以上あります。

塩釜って事なので、この鍋で海水をぐつぐつ煮て製塩していたようです。

えらい浅いわね。

水が減ったら途中で継ぎ足し継ぎ足ししてたのかな?

詳しい製塩プロセスは不明。

その隣には塩田。

ここに海水をぶわー!と撒いて塩を作るのです。

・・・と言いたい所ですが、この塩田、観光用です。

ここで海水撒き体験ができるのです。

こちらがその海水撒き体験セット。

水面にぷかぷか浮いてる桶に海水を汲んでぶわー!と撒くのです。

これがね、難しいんだわ。

係の人がお手本にやってくれるのを見るとすごく簡単そうに思えるんだけど、実際やってみると全然上手くいかない。

ありゃ!?みたいな。

やれそーでやれないもどかしさ。

スッゲーかっこ悪いよ(笑)。

その向こうには本物の塩田。

ここに海水をぶわーっと撒いて乾かして塩を作るのです。

ただ手撒きではなくホースでじゃばー!

流石に今じゃもう手ではやんないようです。

ちなみに海水撒きは午前中のそれも早い時間。

どんな風にやってんのかなー?って興味のある人は早朝に行ってみてください。

こちらは午後、乾いた砂を集める様子。

こうして塩をたっぷりと含んだ砂を中央に集め、沼井(ヌイ)と呼ばれる囲いに入れ、上から水を注ぎ、出てきた超高塩度水を釜に運んで煮るのです。

多分採算合わんだろね、こんな事やってたら。

それでもやってんのは観光事業だからでしょう。

要はパフォーマンスですな。

とは言え赤字じゃ続けられないから、ひょっとしたら県から文化保全名目の補助金なんかが出てるのかも?

塩田の背後には釜屋なんて部屋もあります。

超高塩度水を釜でグツグツ煮るための場所です。

なんか前時代的だわな。

カネさえかければいくらでもオートメーション化できると思うんだけどね。

でも機械で全部やっちゃったら味も素っ気もなくなるし。

敢えて昔ながらのしんどいやり方でやってんでしょう。

こちらがその釜。

これでひたすら煮る事、実に12時間。

熱いわ暑いわで、そりゃもー大変な重労働だそうです。

こんなの真夏にゃとてもやってられんなとか思うかもしれませんが、実はこれをやるのは真夏です。

だって気温の低い冬場は塩田が使えないから(砂が乾かないので)。

つまりクソ暑い夏場こそ製塩の最適シーズンなのです。

地獄だな(汗)。

こうして作られた塩、併設されている売店で買えます。

能登の塩、どんな味すんだろー?って人はこちらでご購入ください。

他にも能登らしい土産物がぽつぽつ。

気に入ったのがあったらジャンジャン買ってあげて下さい。

アナタのお買い上げから生まれる利益が製塩の伝統文化を守ります。

江戸時代より続く揚げ浜式塩田の雰囲気が味わえる塩の駅輪島塩。

楽しいですよ。

特に海水撒き体験は絶対必須、心行くまでざばー!と撒きまくってください。

多分上手くいかないと思うけど、なぜかスカッとします。

なお予約さえすれば塩づくり体験やマイ塩ブレンド体験なんて企画もやってます。

興味のある人はこちらもどうぞ!

ヨーロッパ軒 カツ丼 福井県民のソウルフードに舌福♪

2023年06月10日

この日は福井市内の街歩き。

半分計画に沿って、半分その場の思い付きで、あっちスタスタこっちスタスタ。

2時間ほど歩いて、さーメシの時間じゃ♪

どこで食うかは既に決定済み、迷わずヨーロッパ軒総本店に直行。

その時点で時間は11時半、席はまだ余裕のはず・・と思っていたわたしは甘かった。

店に着いたらまさかの店外50人以上待ち!!

そんなん並んでられんから泣く泣く諦め、でもヨーロッパ軒のカツ丼はどうしても諦め切れず、そこから徒歩10分程の所にある別のヨーロッパ軒へと移動。

幸いそちらは待ちなく入れて、あっさり着席。

オーダーはもちろん“カツ丼”!

なんとなく機会を逃してたけど、これ早くレポしたかったのよね~♪

それでは福井県民のソウルフード ヨーロッパ軒の“カツ丼”、ブログ開始から5年、満を持して食べたおします。

の、前にまずお作法。

こちらのカツ丼、あるルールがあります。

それがこちら、『どんぶりのフタにカツを移動させる』の儀式。

理由はご覧の通り、どかさないとカツが邪魔して食べにくいから。

これ、大事です。

間違ってもカツの隙間からごはんをほじくって食べる事のないように。

うっかり彼女の前でやっちゃったら120%フラれます!(←本当か?)

では準備が整ったところでヨーロッパ軒の“カツ丼”、改めて食べたおします。

カツは衣薄くてバキバキ、肉も薄くてムキムキ。

この肉がね、薄いのに味がみっちり詰まってんですわ。

赤味のうま味と脂の甘みのブレンド率が絶妙で、口に含んだ時の充実感が格別。

そして味を決定付けるのがソース。

ソースなんです、ソース、福井のカツ丼と言えばソース。

程よく甘く、程よく辛く、程よく旨く、そして程よくスパイシー。

このソースが肉の味をぎっとりビルドアップし、じゅわっじゅわに唾液を呼び寄せる。

あとはもう幸せの天国♪

今度はごはんと一緒に。

ごはんにもソースが降られてて、白ゾーンと黒ゾーンが交錯。

このソースの染みた黒いごはんが美味いんだ。

これだけで独立したメニューにしてくれってくらいの美味さ。

で、ここに同じソースが染みたカツですわ。

米+豚肉、それを繋ぐソース、三者一体の味は悶絶に旨く、旨く、涙出るほど美味く。

口の中は味!味!味!の止まらない大濁流!!!

この美味さは美味さを通り越した背徳の美味さ地獄。

ああ・・神さま・・こんな美味いモノを食って・・ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ♪♪

付属のみそ汁。

味噌の濃度は薄め、淡い味噌の香りとネギの植物香が心地良く鼻をくすぐる。

具はワカメ・ネギ・麩、量そこそこ。

厚いワカメのじゃくじゃく食感と塩気が、心地いいアクセントを添える。

完食。

ヨーロッパ軒の“カツ丼”。

美味い、やっぱいつ食っても美味いわ♪

でもね、このカツ丼、ひとつ問題があるんですわ。

県内では無敵の支持率を誇るにも関わらず、なぜか県外人に食わせると10人中8人は眉をひそめるという不思議。

これについてひとつ、わたしから力強く言わせてもらいます。

お前らなんでこの味が分らんのじゃーーーーー!!!!!!

福井県民よ、心配するでない。

この味が分からんヤツなど鼻で笑ってやればいいのじゃ。

ふひゃひほほほほ!

ごちそうさま。

[参考]

・カツ丼:1,080円

・ご飯大盛り:150円

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()