和田山古墳群 バラエティ豊かな埋葬品に古代のエネルギーを見る

2021年08月18日

ザ・古代ロマン、古墳。

この心くすぐるモニュメント。

ああ・・・ため息が止まらない・・・ふー!ふー!ふー!(←?)

そんな古墳が今なおゴッロゴロ見られるのが能美古墳群です。

和田山・秋常山・西山・末寺山・寺井山の5つのサブエリアから構成されていて、それぞれに個性豊かな古墳模様が楽しめます。

今回より5回に分けてこれら能美古墳群の様子をレポートしていきます。(※西山古墳群だけは未整備なので除く)

一発目は和田山古墳群。

いきなり最も古墳が集中しているエリアからイキます!

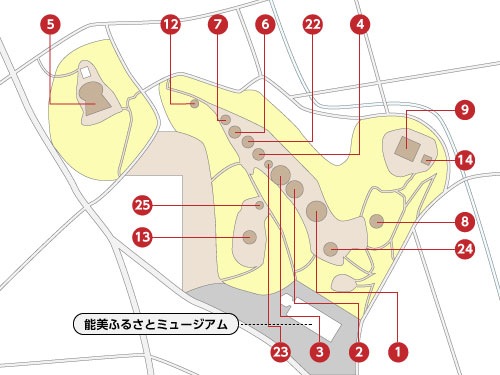

まずは全体マップから。

小山上に1~25までナンバリングされた古墳が、合計16基散在しています。

あり?番号と合計数、合わなくね?と疑問に思われる方もいるでしょうが、中にはなくなっちゃったのもあるんですね。

なので古墳に付けられたナンバーと現在残っている総数とは一致しません。

ではひとつずつ、とは言っても全部紹介してたら長くなってしゃーないので、主だったものを見ていきます。

1号墳。

こんもり土が盛られています。

いかにも古墳な形。

最初に言っときますが、形が不自然にきれいな古墳は全て現代に成形し直したものです。

なんで成形し直したかと言うと、発掘してぐだぐだに壊れたから。

発掘ってのはね、諸刃の剣なのですわ。

掘らにゃ何が埋まってるのか分からんし、掘ると現状を破壊しちゃうし。

なので古墳の中には掘りたいけど掘ると壊れちゃうから、今はちょっと止めとこー、と発掘を未来に先送りにしているケースが多々あります。

この辺りの判断、悩ましいですわな。

この古墳からは六鈴鏡(ろくれいきょう)というめっちゃレアな鏡が出ています。

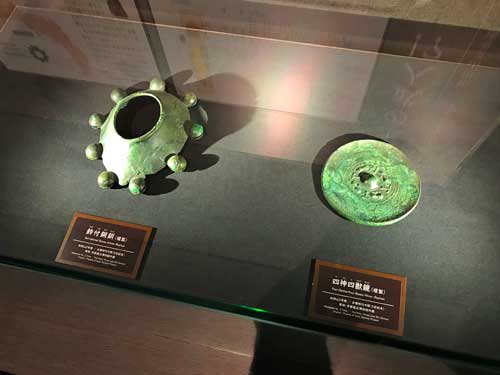

その画像がこちら。

ふもとにある能美ふるさとミュージアムという博物館で(レプリカだけど)見られます。

この六鈴鏡、関東ではチョコチョコ出るらしいのですが、北陸ではここだけとの事。

それはつまり何らかの経緯で向こうの物がこっちにやって来た、という可能性を示唆しています。

神秘ですな。

この六鈴鏡が一体どんな成り行きでこの地にもたらされたのか?

永遠に解き明かされることのない、古代ミステリーです。

続いて2号墳。

ご覧の通り、こちらも現代に成形し直されています。

という事は発掘調査されています。

墳丘の周りには周溝と呼ばれる溝が確認されており、中からは須恵器が出土しています。

恐らくは祭祀に使われたものと思われますが、なにしろ1400年も前の話、詳細は不明です。

ここから出てきたのがこちら、鈴付銅釧(すずつきどうくしろ)と四神四獣鏡(ししんしじゅうきょう)。(※これもレプリカ)

銅釧ってのは、分かりやすく言うと銅製の腕輪です。

基本的に女性が身に着けたアクセサリーなので、この古墳の主は恐らく女性であったと考えられています。

四神四獣鏡とは四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)が描かれた鏡です。

四神思想は中国起源なのでなんか中国製っぽいですが、バリバリの国産品です。

恐らくは中央(奈良あたり)から拝領したお宝なのでしょう。

一気にナンバーが飛んで、23号墳。

えらい平たんですが、これでもちゃんと古墳です。

しかもここ、スゲーものが出てます。

周溝を調査したところ、須恵器がゴロゴロ。

有蓋高盃(ゆうがいたかつき)と呼ばれる須恵器が、実に46個も発掘されました。

それも整然と並べられた状態で。

こんな事、全国的に見ても例がないそうです。

そんな発掘時の状態を再現したのがこちら。

ほぼこのイメージできっちーんと並んで埋まっていました。

トキめいたでしょうね、発掘者。

いきなりこんなに大量にかたまって出てきたんですからね。

しかもただ多かっただけじゃなく、中には文字(らしきもの)が刻まれた須恵器もありました。

それがこちら。

ルーペで拡大したところを覗くと「二年」と刻まれているのが確認できます。

あと画像では切れてますが、この左側にも「未」と刻まれた須恵器が展示されています。

なにしろ古墳時代ですからね。

文字資料なんてそれだけで超希少。

ただそこに書かれている意味は不明。

何が「二年」なのかは、いまだに分かっていません。

考古学に自信のある人、ちょっと謎解きにチャレンジしてみてはいかがですか?

6号墳。

こちらはガラッと構造が変わります。

何が変わるのかと言うと石室の構造で、横穴式の石室が内蔵されています。

古墳の石室には主に縦穴式と横穴式の二通りがあり、基本的に縦穴が旧式、横穴が新式となります。

大きな特徴としては縦穴は1回掘って埋めたら終わり、横穴は後から追葬可能という違いがあり、横穴の建造技術は朝鮮半島から伝わったと言われています。

周囲には3箇所、このように土橋も見つかっています。

橋が架けられていたという事は墳丘上に登る必要があったという事を意味しており、何らかの祭祀が行われていた可能性を感じさせます。

周溝から出土している数多くの須恵器もその事を物語っています。

一体どんな儀式が行われていたんですかね。

単なる死者への葬礼だったのか、それとも神への祈りの儀式だったのか?

興味の尽きないところです。

最後にその6号墳の隣にある7号墳。

こちらは発掘も盛り直しもされていない、ナチュラルなままの古墳です。

と言っても、ご覧の通りパッと見ただの起伏。

この程度のデコボコならどこにでもありそう。

掘って石室でも出てきたのならまだしも、なんでこのカーブだけで古墳って断言できるのかが激しく不明。

でもまあ古墳なんでしょうね。

分かる人には分かるらしいですよ、地面のカーブを見ただけで。

素人目には全然区別付かんけどね。

以上、和田山古墳群の古墳をいくつか見てきました。

現場はきれいに整備されていて、散歩感覚で古墳見学ができます。

小山の上なので最初の坂登りがちょっとキツイですが、登り切ってしまえば後はほぼ平たん、の~んびり見て回れます。

どうぞ古代ロマンをお腹いっぱいお楽しみください。

次回は同じ和田山古墳群内にある5号墳だけにフォーカスします。

こちらは大きな前方後円墳。

迫力満点ですよ~♪

和田山古墳群

住所:石川県能美市和田町 65

おもてや ソースカツ丼 ソースカツ丼の命はソースなのだ!

2021年08月16日

この日はブログの取材に鶴来周辺をウロチョロ。

お昼近くになり、そろそろメシ屋でも探すか~と考えてたら、ちょうど目の前にごはん屋さんを発見。

迷わず飛び込む。

店内はカウンターとテーブル数卓。

テーブルはほぼ埋まってたけど、カウンターは無人。

そのままストンと着席。

早速メニューをぱらぱら。

どれも美味そうで悩ましい。

むーーーーと脳ミソ200%フル回転させた末選んだのが、”ソースカツ丼”。

当然ごはん大盛り。

それでは本日は成り行きで入った定食屋おもてやにて”ソースカツ丼”を。

もりもり元気に食べたおします。

ソースカツ。

衣はカタメのサクサク。

軽く砕ける感触が実に軽快。

ここにじっとり染みたソース。

衣の中から甘辛い味わいがじわ~とにじみ出す。

カツは厚味そこそこ。

結構脂のニュアンス強めで、ぎっとりジャンキーな味わい。

この強脂な肉味が素晴らしくソースと合いまして、旨々激ウマ。

ソースのスパイス+強脂豚肉の華麗なフュージョン!

ごはんはふかふか。

ややパラ感強めで、甘みも弱め。

ここにね、カツのソースが染みてんですけど、ちょっとね。

ウスターソースなんで肉には抜群に合うんですけど、白いごはんにはイマイチ。

もちろん肉と一緒に頬張れば美味いんだけど、ソースカツ丼ってのはソースの染みたごはん自体も大事な楽しみ所。

そのノリがどーにも弱い。

これ、ソース改良した方がいいんでね?

みそ汁。

味噌の濃度は普通、でもコシの座った骨太な味わい。

重心の低い味でずしりと沈む。

具は小さーく刻まれたワカメ、麩、ネギ。

量はたっぷり、なんだけど、刻み方が細かすぎる。

もっと大振りにした方が、しっかり食べ応えが出ると思う。

ばっくばっくと頬張って完食。

おもてやの”ソースカツ丼”。

ぶっちゃけ、ソースは要改善かなと。

ただウスターソースをかければいいってモンじゃないんですよ、ソースカツ丼ってのは。

甘く、旨く、トロみがあってスパイシー。

そして肉とごはんの味をもりもりに太らせ、噛めば噛むほどだらだらと唾液が湧き出る、それがソースカツ丼のソースに求められる絶対条件なのです。(※注:たみこ基準)

その辺、もーちょっと考えてブラッシュアップして欲しいな~。

ごちそうさま。

[参考]

・ソースカツ丼:850円

・ごはんの大盛り:100円

宝泉山 印勝寺 どなたか心ある人、メンテナンスお願いします

2021年08月14日

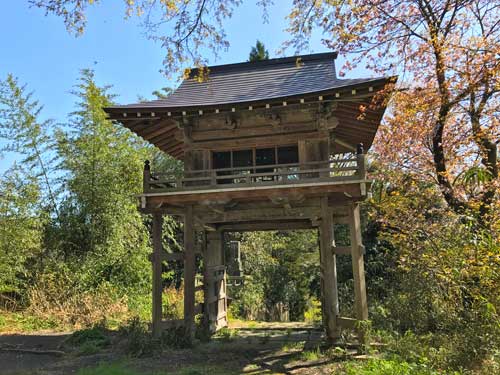

七尾の山の寺寺院群、その中に門が超カッチョエーお寺があります。

その名も印勝寺(いんしょうじ)。

1518年創建、法華宗のお寺です。

門、とひと口に言っても色んなスタイルがありまして、唐門、高麗門、薬医門、楼門、仁王門などバリエーションは様々。

でもね、ここのはかなりレアなタイプ。

それがこちら。

二階に鐘が吊るされた「鐘楼門」というスタイルです。

意外とないのですよ、この手の門。

通常は門と鐘楼ってのはそれぞれに独立させますからね。

こうしてひとつにドッキングしてる例はかなり稀。

ただこの門、見事なくらいボロボロでしてね。

疲労感ハンパない!

天井や柱など所々補修されてはいるようですが、それでも目に見えて損傷しまくり。

あちこににカビが生えてて、木材も朽ち始めてて。

ヤバイんでね?

敷石もこんな感じ。

いい意味で言えば年季が入ってるし、悪く言えば劣化しまくりだし。

草なんかもぼーぼーの生え放題。

い~い門なのにな~。

ちゃんとメンテナンスすればメッチャクチャ光る門なのに。

もったいない!

あと不思議がひとつ。

この門、上に上がれません。

どこにも階段がないのです。

でも2階に鐘が吊るされてる以上、鐘を突くには2階に上らなきゃならない。

ミステリーですね。

2階へ上れない鐘楼の2階にある鐘を一体どうやって突くのか?

考えれば考えるほどミステリーです。

ハシゴ架けりゃいいんだけなんだけど(笑)。

その先には本堂がどーん!

これもイカシてるのですわ~♪

構造は七間四方の方形(ほうぎょう・正方形)。

周囲に縁を巡らし、朱塗りの高欄でビシッと囲む。

柱も朱塗りで染め、壁は清廉な白漆喰で塗り込め、開口部は深茶色の引き戸でカッチリと固める。

メリハリがキリッキリに効いた素晴らしいデザインです。

そしてトドメがこの天頂の飾り。

これ見てピンと来た人、なかなかのマニアです。

そう、これって五重塔とか三重塔の頂上に付けられてる相輪ですね。

いいわ~コレ♪

普通ここには宝珠がぽこっとあるだけですからね。

そこに金に輝く相輪がスタイリッシュにぴっと伸びる。

シビれるセンスです!

そして境内の中にはもうひとつ面白いものがあります。

それがコレ。

コレなに?と聞かれると、わたしも分からんのですが、多分宿坊でしょう。

このお寺、民宿もやってるみたいなのですよ。

表に「民宿」って看板掛かってたし。

でもどう見ても営業してないんですよね。

今は止めちゃったんですかね?

あるいはシーズン限定で営業してるか。

詳しい状況は不明です。

かなり廃墟感が強い印勝寺。

でもね、ホント門がいいのですよ。

この素晴らしい文化財を朽ちさせるのは絶対にもったいない!

しっかりメンテナンスを継続して、後世までしっかり残していって欲しい。

そんなポテンシャルの高さを感じるお寺でした。

印勝寺。

ガンバレー!!

宝泉山 印勝寺

住所:石川県七尾市小島町リ 129

TEL:076-454-3306(本法寺)

神宮文庫 日本の建築美を組み込んだ大正時代のレトロモダンな洋館

2021年08月11日

伊勢神宮の別宮である倭姫宮(やまとひめのみや)の正面鳥居から見てやや右手斜め前、道を渡った先にあるのが神宮文庫です。

名前から分かる通り図書館で、伊勢神宮が管理しています。

起源はメチャメチャ古く、辿っていくと奈良時代にまで行きつくそうです。

元々は伊勢神宮の内宮と外宮、それぞれ別個に文書を保管する施設があって、それがなんやらあーたらこーたら色々あって(←?)、内宮は林崎文庫、外宮は豊宮崎文庫という形で近代まで存続。

それらが明治に入って統合されて神宮文庫として生まれ変わり、大正14年に現在の建物が建ったそうです。

そんな歴史の古~い図書館の入口を固めるのがこの門。

木立の隙間をふさぐようにズシッと腰を下ろす豪壮な薬医門です。

いきなりカッケーなーーーッ!!

この門は移築されてきたもので、建造は江戸時代中期の1780年、福島御塩焼太夫(ふくしま みさきだゆう)って人の家にあったものだそうです。

職業は祈祷師および御師とされてるので、一般町人って事になるんでしょうが、すげー儲けてたんでしょうね。

なんたってこれだけの大門を家にズドーン!と建てちゃうんですからね。

構造は三間(さんげん)形式。

中央にメインとなる大扉を備え、小さなくぐり戸を両脇に2枚。

鏡柱がスゴイですわね。

ゴッシーン!!と太くて重くていかつくて。

圧倒的な存在感。

そして屋根。

高価な丸瓦でがっしりと覆われ、大棟両端には2匹の鯱(しゃちほこ)が天に向かってビシッとそそり立つ。

鯱ですよ!鯱!

ここお城かっての!?

って言うか、お城でもここまで豪壮な門は滅多に見られない。

これほどの門を作っちゃうんですからね、どんだけお金持ちだったんですかね?

で、このザ・お金持ちな門をくぐると、ぐんにゃり曲がった坂道がしばらく続きます。

このぐんにゃり感がなんか伊勢神宮を彷彿させますわな。

門を入っていきなりゴールにたどり着くのではなく、ちょっと歩かせる。

木立の間を抜け、大自然の息吹を体で感じることで、心の中で独特の神秘性が醸造されていく。

何となくそんな気分にさせる不思議~な坂道です。

その坂道を登り切った先に現れるのが神宮文庫本体!

なんだけど・・・。

真ん中の植木が画像的に邪魔だ・・・・(鬱)。

これがもーレトロ感むんむんでしてね。

めっちゃくちゃノスタルジック!

素敵ですわ~♪

入口は左右に2本の双柱を備え、足元には石のペデスタル(柱の基壇)。

一見洋風ですが、その上にある持ち送り(横材を下から支える部材)には神社建築によく見られる雲形文様。

そして屋根。

バッサリと八の字形に下ろした屋根は神社的な銅板葺きで、軒下には懸魚(げぎょ・中央にちょこんと垂らされてる飾り)が備えられています。

これも和風建築のセオリーそのまんま。

でも全体のテイストは洋風という、和と洋が溶け合った不思議~なフュージョン。

この手の和洋混合建築を疑洋風建築と言うのですが、これが明治とか大正の頃に流行ったのですよ。

見方によってはどっち付かずと言えなくもないですけど、でも独特の美があります。

屋根上にはドーマーウインドウ。

これも西洋建築の仕立てで、屋根裏部屋用の採光窓です。

これがあるんだから、この部分に屋根裏部屋がありそうですが、ちょっと微妙。

それはまた後で見ていきます。

ここも銅板屋根に懸魚を備えた、日本の神社的なデザインが施されています。

一方で窓は四角枠、そこを薄紫のペンキで塗り立て、上には小さな鎧戸を2枚を付けるというガチガチな洋風様式。

ど~にも洗練さに欠けると言うか不器用なものの、でもその不器用さがなんか不思議~ないい味を出しています。

中の廊下の様子です。

内部はあんま好き勝手に写真撮っちゃダメらしいけど、ここはオーケーと言われたのでパシャリ。

白壁に飴色の木枠が規則正しくズラズラズラ~リ。

なんかこの光景、昔の学校みたいですね。

部屋数が多いので、ひとつひとつの部屋は多分そんなに大きくはないでしょう。

ちなみに訪問者が入れる部屋はこの写真の背中側にある閲覧室だけです。

なので各部屋の詳しい様子はわたしも見ておらず、不明です。

通路上にある天窓。

この上にさっき見たドーマーウインドウがあって、そこから光が降りてくる形になっています。

すごいですわな鉄枠の錆び付き具合が。

ボロンボロンです。

摺りガラスも汚れてて、ゴミだらけ。

ひょっとしたらあのドーマーウインドウは単なる飾り窓で、屋根裏に部屋なんかないのかもしれません。

部屋になってて出入りが容易にできるのなら、もうちょっと掃除くらいするでしょうからね。

事務所の上に掲げられている扁額(へんがく)。

『豊宮崎文庫』と書かれています。

かつて伊勢神宮外宮が管轄していた書庫の名前ですね。

カッケーですわね、これも。

古いってのはそれだけで価値がありますわね。

これ1枚ぽんと掲げられてるだけで、メッチャメチャ貫禄アガりますわ。

おお~~歴史あるんだな~ココ、・・みたいな。

現在も図書館として現役を務めている神宮文庫。

蔵書は30万冊近くと膨大。

しかも中には貴重な古文書なども含まれ、歴史的に重要な資料がゴロゴロ眠っています。

ストイックに歴史や古代神道の姿を学んでみたいって人、一度行ってみてはいかがですか?

もちろん歴史とか研究とかに興味がなくても大丈夫。

ここまで見てきた通り、建物だけでも十分楽しめます。

江戸時代の豪壮な門に、大正時代のレトロモダンな疑洋風建築。

それらを包む鬱蒼とした森が醸し出す伊勢神宮的な神秘性。

こんな不思議な世界観、ここだけでしか味わえませんよ!

能登国分寺展示館 入るだけでも大変なのよ、ココ!

2021年08月09日

能登国分寺公園の入口になんやら謎な建物があります。

能登国分寺展示館です。

ここ何かと言うと、能登国分寺についての資料を展示した施設です。

発掘調査の際に出土した遺物や関連する品々を、じ~っくりと見学することができます。

ただね・・・まあいいや、まずは建物外観から見て行きましょう。

こちらはナナメ側面からの眺め。

どう?何か気付きません?

そう、お寺ですね。

構造こそ鉄筋コンクリートですが、形は明らかにお寺の本堂の形状に寄せてあります。

国分寺に関する展示物を扱った施設ですのでね。

当然外観もお寺を模してある訳です。

逆側に回り込むとこんな感じ。

ずばっと伸びる反り屋根。

重厚な黒瓦。

屋根を支える束(っぽい装飾)。

白漆喰(っぽい)壁。

太く頑強な柱や梁(っぽい装飾)。

うん、お寺ですね。

お寺・・・っぽいです(笑)。

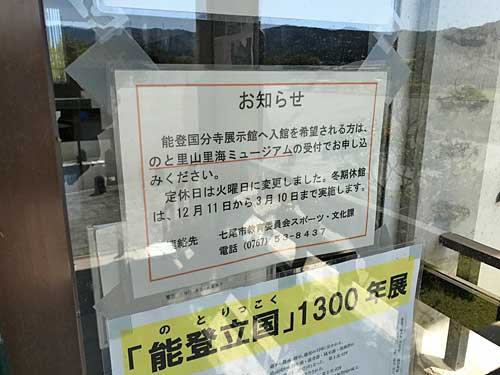

で、いよいよ入場となるのですが、なんとこの展示館、入れません。

鍵がガッチリ掛かってます。

引きませすゼ~~~!

昔は受付に人が常駐してて、すぐに入れたんですけどね。

今は隣ののと里山里海ミュージアムの受付まで行って声を掛けないと入れません。

なので面倒ーーーーですが、わざわざ隣まで行って下さい。

ガンバレーーー!!

ロビーには発掘して出てきた品や資料が色々。

ここだけでも結構勉強になります。

奥にあるテレビでは昔は遺跡を紹介する映像が流れてたんですけどね。

今は電源切れててナンも見れません。

残念!

部屋の横には持ち帰り用のパンフや冊子なんかが結構置いてあります。

そんなん好きな人はご自由にどうぞ。

そして展示室。

ここも色んな資料が展示されています。

施設の名前が「能登国分寺展示館」ですので、当然能登国分寺に関するものが中心なのですが、そうじゃないものもチラホラ。

この付近ってね、結構古い遺跡や遺構が多いのですよ。

縄文遺跡なんかもあります。

なのでそんな遺跡から出てきたモノも一緒に展示されています。

例えばこちら、丸木舟。

縄文時代の舟です。

長さは大体5メートルくらい。

えらい平べったいですが、栗の木をくり抜いたものらしいので、本来はカヌーみたいな形をしていたはずです。

側面部分は多分朽ちてなくなったんでしょうね。

意外と盛んに漁をしてたらしいですよ、この辺りの縄文人は。

数人でチームを組んで、イルカなんかも捕ってたみたいです。

こちらは井戸桁。

これはさすがに縄文時代ではなく、能登国分寺遺跡から出てきたもの。

杉の大木を丸々使ったもので、内部をくり抜いて8枚の板に加工してあります。

残るんですね、こんなのが。

900年も前のものですよ。

普通に考えたら、とっくに腐ってなくなってるはず。

それがたまたま色々な好条件が揃い、奇跡的に生き残ったんでしょうね。

そして目玉の能登国分寺の再現模型。

発掘結果を元に製作されたイメージモデルです。

こうして見てみると意外と空き地が多いんですね。

それならこんなに敷地必要ないんでねえの?みたいな。

後ろの方に建物がなんやらゴチャゴチャ並んでますが、これらはあくまで創作だそうです。

この部分に建物があった痕跡はなく、制作者の思い付きか発注者の注文かは分かりませんが、もしあったとしたらこんな感じかな~って感じで付け足されているだけです。

なので現場の遺跡に行くとこの部分に建物が建っていたという案内は一切ありません。

他にも面白い展示が色々。

写真撮ってこなかったので記事では紹介しませんが、土器やら陶磁器やら。

面白いのは瓦で、なんと元興寺の瓦が展示されています。

元興寺の瓦と言えば現存する日本最古と言われている瓦。

それを借りてきて展示してあるのですが、案内してくれた人の話によると、もうずいぶん長い事借りてるけど全然返せって言われんし、元興寺さんももう忘れてんじゃないの、わっはっはーっとか言ってました。

返したれよ(笑)。

そんなこんなも含めてなかなか面白い展示が見られる能登国分寺展示館。

入るのがちょーっと面倒臭いですが、でもここでしか見られないものもいっぱい見られます。

一度は来といて損はないので、興味があったらぜひ来館してみてください。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()