誓法山 金前寺 日本一モダンスタイリッシュなファンタスティック鐘楼にシビれよ!

2021年05月05日

かの今昔物語にも登場する古刹、誓法山 金前寺(せいほうざん こんぜんじ)。

創建は今から1300年前も昔の736年(奈良時代)。

聖武天皇が全国に国分寺を建てるぞーと言い出す、ちょっと前くらいの頃です。

当時の敦賀は結構メジャーだったんですよね。

何気に日本初の歴史書である『古事記』や『日本書紀』なんかにも名前出てくるし。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の頃(弥生時代)には既にあったと言われる気比神宮もあるし。

古代世界の裏日本においては、トップクラスの大都市でした。

そんな古い古~い歴史を持つ敦賀にある古い古~い歴史を持つ金前寺。

このお寺がイケてましてね。

カッコ良さハンパない!

寺地こそ小さいものの、色んな楽しさがぎゅーーーーっと詰まってて、飽きない!飽きない!

ではひとつずつ見ていきましょうか!

まずは鐘楼。

いきなりですが、これがわたしの一番のお気に入り!

ザ・コンクリート製鐘楼。

コンクリートですよ、コンクリート。

なのにどーですかこのスタイリッシュさ?

お寺の鐘楼と言えば古臭ーい石垣基壇に木造建築ってのがド定番なのですが、ここに遭えてコンクリートを持ってくる勇気。

しかもスベってない。

全ーーー然スベってない。

ビリッビリにシビれる程のカッコ良さ!!

どこの誰よ、こんな素敵な鐘楼デザインしたの??(喜)

鐘の縦帯(じゅうたい)には「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」の金文字。

これは真言宗の宝号、つまり教えの根幹となるお経です。

その意味を分解すると以下の通り。

「南無」=「従う」

「大師」=「空海」

「遍照金剛」=「空海の灌頂名(かんじょうめい・仏の教えを継承した者の名前)」

つまり空海の教え(真言宗の教え)に従う、という意味になります。

その横には一体のお地蔵さま。

水子地蔵です。

頭上に円光を輝かせ、右手に錫杖、左手に赤子。

ひざ元にも2人の赤子。

生まれたくても生まれてくることができなかった水子たちを、こうして日々弔い、慈愛で包んでいるんですね。

後ろの棚に並べられているのは参拝者のお供え物でしょう。

本当は生まれてきて欲しかった親たちの悲しみと、あの世での幸せを願う愛情が感じられます。

そのさらに横には五重塔。

サイズはやや小さめで、基壇1.3メートル、塔身6メートル、相輪(そうりん・塔の上に付いてるアンテナみたいなもの)2.5メートル、合計9.8メートル。

五重塔と言えば法隆寺のもの(31.5メートル)が最も有名で、それゆえにサイズ的にもあのイメージが強いと思いますが、別に高さはどうでもいいんです。

そもそも仏塔の役割とは仏舎利、つまり釈迦の骨を収めるための施設です。

なのでその要件を満たしていればそれでよく、別にメチャメチャ高い必要はないし、高ければ高いほどありがたいってものでもないのです。

これもイケてましてね。

スモールサイズゆえダイナミックさには欠けますが、逆にそこから生まれる精巧感が格別。

細かいパーツがカチカチと緻密に組み合わさり、それらが1ミリの狂いもなくぴしっと並んだ光景には、職人さんの高い技術と気の遠くなるような手間暇が垣間見えてきます。

その姿はまぶしいほどに美しく。

もーーーーーーーーっっっ!

持って帰りたいくらい素晴らしい!!(※注:持って帰ってはいけません)

そして本堂です。

形は方形(ほうぎょう・正方形)、屋根は鮮やかな反りの入った寄棟屋根。

天頂の宝珠と屋根の形との連続性がいいですわな。

まず仏の教えが天にあり、そのありがたい教えが衆生へと末広がりに伝播していく。

そんなストーリーが感じられます。

中はこんな感じ。

手前、畳敷きの空間が参拝者の控える外陣、奥の仏さまのいる場所が内陣。

内陣天井からぶら下がるキンキラキンの装飾が、いかにも仏教的。

お寺の内陣って大概どこもこんな感じで飾られてますが、これには意味があります。

仏教のお経で語られる極楽浄土とは、どうもこんな世界らしいのです。

池があって花が咲いていて、建物や木々はみんな黄金や七宝でできていて・・・みたいな。

とにかく夢うららな世界、らしいのです。

と言っても、そこに行くためには厳しい修行が必要なんですけどね!

ちょっと仏像部分をクローズアップしてみましょう。

中央に鎮座するのは十一面観音。

このお寺のご本尊です。

脇侍として左に毘沙門天、右に不動明王。

右側に座っている上人像は多分空海です。

さてここでちょっと仏教についてご存知の方なら、おや?と思う点があると思います。

それは本尊。

通常真言宗の本尊は大日如来が定番となっています。

それがこのお寺では十一面観音。

これはなぜか?

実はこのお寺、空海が生まれるより前に建てられています。

その時点で既に本尊は十一面観音。

やがて空海が真言宗を興し、真言宗では大日如来を第一としましたが、このお寺の本尊はもう十一面観音と決まっていたので、それがそのまま受け継がれてきたのです。

そしてこの十一面観音、冒頭でチラッと話した今昔物語に出てくるんですね。

なので余計にその名高い十一面観音を本尊から外したくない、というお寺的事情もあるのです。

お寺の裏にはこんなものもあります。

歓喜天堂(かんきてんどう)。

歓喜天とは愛欲の神さまです。

象の頭をした人間が二人抱き合ってる像、見たことないですかね?

あの神さまです。

基本的に仏道修行とは禁欲修行であり、そういう意味で煩悩全開とも言えるセックスはタブーなのですが、この歓喜天はなぜかセックスオーケーとされています。

象人間二人が抱き合ってる姿がその象徴で、あれは片方が天女に変身した観音さまと言われています。

どうしてもセックスを我慢できない歓喜天に対し、この天女のみセックスしてもいいから、それで我慢しなさい、って事なんだそうで。

・・・んーー仏教よー分からん(笑)。

そんな歓喜天堂の中はこんな感じ。

中央に真っ黒な厨子がありますよね?

この中に歓喜天が祀られています。

ただどんなものが祀られているのかは不明。

像かもしれないし、画かもしれないし、象徴的な何かかもしれないし。

基本的に歓喜天ってのは秘仏で、こうして誰にも見えないようにクローズしちゃうのが通例とされています。

見たいなー。見たいなー。見たいなー。開けて欲しいなー。(←何でも見たがり)

小っちゃいけど楽しさの密度感がハンパない金前寺。

イケてますゼ!

このお寺は本当にイケてますゼ!

場所は金ヶ崎城のすぐふもと。

敦賀まで来る機会があればぜひ訪れてみてください。

なおわたしイチオシのモダンスタイリッシュ鐘楼は鐘つきフリー。

参拝の記念にごーーーーーんと鳴らしてみてください。

いい音出ますよ~~~!!

関連タグ >> お寺

のと里山里海ミュージアム 内部編◆能登の文化や歴史をズバッと俯瞰

2021年05月03日

のと里山里海ミュージアム、前回は建物の外観を見てきました。

今回は中の様子についてレポートします。

まずいきなり目に飛び込むがこのロビー。

歪んだ空間造形がぐわっと訪問者を吸い込みます。

いや実際強烈なのですよ、このインパクトが。

ちょっと大人しめの建物外観からは全く予想できないエネルギッシュな光景が抜き打ちで広がるのです。

うおっ!みたいな。

まさしく「圧巻」です。

足元には「のと空中散歩」と題された能登半島の観光案内。

まるで鳥になって大空から見下ろしているかのような感覚で、能登一帯を見渡せる趣向になっています。

こうして一括して見てみると楽しいですね。

既に行った所、まだ行ってない所、もう一度行きたい所。

そうそうこんな所もあったなって所もあって、見てるだけでわくわく。

やっぱ旅って楽しいわ♪

その先にあるのは、能登の祭りや風俗について紹介したコーナー。

浅く広く、ぎゅっと凝縮して展示されています。

「能登」とひとくくりに言っても、その実態は必ずしも一様ではありません。

風土・文化・生活の様子まで、地域によって様々な色があります。

そんな個性の違いを拾いながら、ひとつひとつをじっくりと比較してみてください。

そしていよいよ展示室へと入って行く訳ですが、その入口で出迎えるのがこちら。

「花嫁のれん」です。

花嫁のれんってのはこちら独特の風習でして、嫁ぎの日、花嫁がくぐる暖簾です。

つまり婚礼にまつわる儀式ですね。

今もこれをやってる人がどれだけいるのかは少々疑問ですが、かつては頻繁に行われていたようです。

イメージ的はヴァージンロードみたいなモンですかね?

そのおめでたい暖簾を横目に進むと、船。

運搬船です。

サイズは小さめ。

運搬船なのにそんなに物が積めなさそうな印象。

これで一体何を運んだんですかね?

運搬用途の割にはやけに小さいので、個人使用向けのものなのかもしれないですね。

その向かいにも面白い展示があります。

分かります、コレ何か?

正解は定置網の模型。

大体こんな感じのものが海の底に沈めてあるそうです。

定置網ってよく聞く言葉ですが、こんなものだとは知りませんでした。

入口はあるけど出口はない袋小路になっていて、ここに迷い込んで出られなくなった魚を根こそぎ捕獲する仕組みになっています。

よ~考えられてますな。

そしてどばっ!と現れるコイツ。

デカいのですわ!

体長約3メートル、推定体重2~3トン。

画像下に子供が写ってるので、何となく実物のサイズがイメージできるでしょう。

この動物、一見カバっぽいですけど、カバじゃありません。

「デスモスチルス」って名前の古代生物で、1600~1100万年前に生息していたそうです。

かつてはこんなデカいのが七尾の海をごぼ~っと泳いでいたのですよ。

なんか想像するだけでダイナミック!

さらに奥に進むと、能登の歴史コーナーに入ります。

年表と共に能登の歩んできた道のりをざっくりと解説。

一番の喰いつき所はやっぱり国分寺の所ですかね?

今はなき仏塔のイメージ模型が展示されています。

この仏塔、どこに建っていたかと言うと、この公園のすぐ隣です。

現場は能登国分寺公園となっていて、発掘調査を元にかつての建物の位置と規模が分かるように整備されています。

こちらも面白いので、時間があればぜひ行ってみてください。

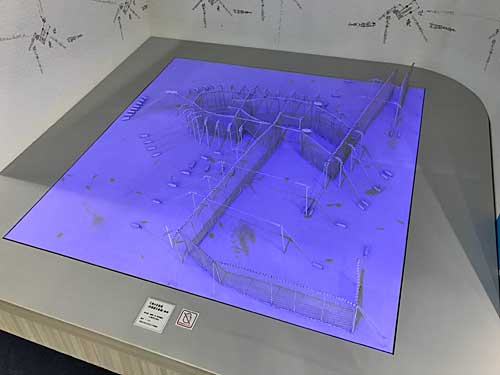

その歴史コーナーの前にあるのがこちら、七尾城跡の3Dモデル。

航空レーザー測量のデータよって1/2000サイズで作られた、高精密な模型です。

すごいですな、現代技術。

七尾城、完全に丸裸!

戦国時代にこんなの作られてたら、一発落城ですな!(笑)

すぐ脇にあるモニターでは七尾城の歴史が紹介されてます。

そんなに長くないので、七尾城の事全然知らんわ~って人はぜひ見ていってください。

その隣にあるのが、能登の祭りや風俗を紹介したコーナー。

「今」の能登の様子が、アレやコレやとダイジェスト的に解説されています。

能登地区って結構祭りが多いのですよ。

特に有名なのがキリコ祭り。

「切籠(キリコ)」と呼ばれる巨大な灯籠が町を練り歩きます。

メチャメチャ圧巻です!

そして展示室の最後にあるのがこちらのシアター。

能登の文化や生活の様子がストーリー形式で紹介されています。

この映像がきれいでしてね。

ものすごくアカ抜けしててスタイリッシュ。

うっわ~~~~能登ってめっちゃいいトコなんでねえの?みたいな。

これもそんなに長い上映じゃないので、ぜひ最後まで見ていってください。

能登って土地の空気感みたいなものをガッツリ感じてもらえると思います。

以上、つらつらっと見てきたのと里山里海ミュージアム内部の様子。

決して派手な内容ではないですが、でも地味~に楽しい場所です。

肩の力を抜いてゆっくりと見ていってください。

なおミュージアムでは不定期にイベントも開催しています。

詳しくは公式サイトでチェックできますので、面白そうなものがあったら参加してみるのもいいかもしれませんよ。

関連タグ >> 美術館・博物館 能登歴史公園 のと里山里海ミュージアム

のと里山里海ミュージアム 建築編◆前後で謎に違う建物の意味を解く

2021年05月01日

七尾の港をちょーっと内陸側に入ったところにモダンな建築があります。

のと里山里海ミュージアムです。

能登歴史公園の一角にシャッキーン!と建っています。

開館はごく最近の2018年。

だからまだピッカピカ。

公園内って事もあり、ひょいっと入れる敷居の低さが魅力です。

建物は前後2棟を中央通路で繋ぎ、前部分は木造(本当は鉄筋の疑木造)、後ろ部分は打ちっぱなしのコンクリートとなっています。

一見統一感のない、アンバランスな構成。

ただね、建築家さんってのは意味もなくこんな事をしないのですよ。

”わざわざ”こんな事をするからには、そこに必ず何か「意図」があるのです。

その辺、ちょっと見ていきましょう。

まず前部のこの疑木造の建物。

木造・平屋・切妻屋根・周囲にひさし。

見る人が見れば一発で気付くのですが、これ、明らかに古代建築がモチーフとなっています。

昔の建物、特に奈良・平安時代の頃によく見られたスタイルです。

参考までに、こちらは以前このブログでも取り上げた上荒屋史跡公園にある復元建築。

遺跡発掘の調査結果を元に、ほぼ当時の姿を再現しています。

時代はおよそ飛鳥~奈良時代。

ご覧の通り、木造・平屋・切妻屋根・周囲にひさし、の条件を全て備えています。

規模こそ違えど、ほぼ同じ構造ですね。

続いて後ろのコンクリートビルディング。

自然素材を使わない、コチコチの現代建築ですね。

ここで注目して欲しいのは「現代」というキーワードです。

前の建物では古代を主張、後ろでは一転して現代を主張。

ここに何が見えるかと言うと、「時代の流れ」です。

こうして古代→現代と異なる時代の建物を並列させる事によって、人が繋いできた発展と時の移り変わりを表現しているのです。

そう思って改めて建物全体を見てみると、どうです?

先に感じた違和感、氷解しません?

では早速中に入りましょう、となるのですが、ちょっとその前に!

後ろのコンクリートの方の建物、屋上に登れるようになっています。

せっかくなので登ってみましょう。

登り口は左側、建物の連結部分にあります。

室内じゃなくて外部。

うっかりしてると見逃してしまうので注意してください。

壁面に設けられたスロープの通路をぐるーっと一周すると、屋上まで出られます。

その先で見られるのがこの眺め。

スカーーーッと爽快!!

遮るものが何もない、山と平地。

ザ・田舎!(←?)

でもね、多分ここにわざわざフリーに登れる屋上を設けたのは、この眺めを見せたいからじゃないんですよ。

恐らくコレを見てもらいたいのでしょう。

すぐ隣にある能登国分寺跡。

こちらは国分寺の遺跡で、現在は公園化されています。

本当ならもうちょっと復元しても良さそうなんですが、予算の関係ですかね、ものすごーく中途半端な形で整備されています。

とは言え、貴重ぉーーーーな歴史遺産。

それを上空からこうやって俯瞰できるようにしてあるんですね。

これ、なかなかニクイ演出ですよ。

本来なら水平面からしか見られない眺めを上からザッと見られるんですからね。

わたしみたいな遺跡好きのアホにはアホほど嬉しい仕掛けです!

以上、のと里山里海ミュージアムの建物を中心に見てきました。

おい、中の話はナシかよ?とお思いかもしれませんが、大丈夫。

次回やります。

ってコトで、次回は中の様子をレポート。

こちらも面白さがぎゅっと詰まってて、楽しいですよ~♪

関連タグ >> 美術館・博物館 能登歴史公園 のと里山里海ミュージアム 近代建築

四柱神社 「惟神」ってどんな意味?っていうか何て読むの?

2021年04月28日

四柱神社、こう書いて「よはしらじんじゃ」と呼びます。

なんで柱が4つかと言うと、4柱の神さまを祀っているからです。(※神さまを数える時の単位は「人」ではなく「柱」)

その4柱の神さまとは以下の通り。

・天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

・高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

・神皇産霊神(かみむすびのかみ)、

・天照大御神(あまてらすおおみかみ)

天照大御神の名前を知らない人はいないと思いますが、それ以外の3柱の神さまについては「???」って人がほとんどだと思います。

これら3柱の神さまは日本神話の中でも別格の存在とされており、「造化三神(ぞうかさんしん)」と呼ばれています。

何が造化かと言うと、それこそ無数とも言える八百万の神々の中で最初に生まれたのがこの3柱の神なのです。

つまり全ての神々、そしてこの世界の全ての根源という事ですね。

だから「造化」なのです。

で、具体的に何をしたかと言うと、特に何もしてません。

ただ名前だけぼ~~っと現れて、そのまま何をするでもなくぼ~~っと消えて、終わりです。

その後の神話の中でもチラッと登場するものの、活躍らしい活躍はほぼありません。

始めに現れた神さまという以外特に取り上げ所のない、影の薄~い神さまです。

興味のある人は古事記を読んでみてください。

そんな造化三神に天照大御神を加えた4柱の神を奉じる四柱神社。

ここがもーイケてましてね!

まず入口でいきなり反り橋を渡らされます。

この橋は「御幸橋(みゆきばし)」と呼ばれるもので、天皇陛下に渡っていただくために架けられた橋です。

なんでも明治13年の天皇巡幸に合わせて作られたんだそうで、天皇陛下がいらっしゃることを「御幸」と呼ぶことから、御幸橋の名が付いたんだそうです。

確かにずいぶん作り込んでありますよね。

石敷きに石の欄干、中途半端に朱色でべたべた染めず、石の肌をそのまま剥き出しにした重厚感満点のビジュアル。

武骨さあふれる威容が、神域の入口としての風格をぐっと引き締めています。

橋を渡ってすぐ右側にあるのが招魂社(しょうこんしゃ)。

招魂社とは戦没者を祀る神社です。

石川県で言えば石川護国神社ですね。

ここの社殿がまた素敵なのですわ♪

それがこちら。

コッテコテ古代風な、高床式の木造神明造。

この建物、見る人が見ると、お、伊勢神宮!とすぐにピンと来るはず。

実際このお宮は伊勢神宮からの払い下げ材で作られたものです。

伊勢神宮では20年に1度「式年遷宮(しきねんせんぐう)」と呼ばれるお宮の作り替えが行われます。

それに伴って出てきた古いお宮の廃材は、全国の色んな所縁のある所に払い下げられるのですが、そのひとつがこのお宮という訳です。

ちなみに伊勢神宮の主祭神はここと同じ天照大御神です。

そしていよいよメインの拝殿です。

これもドえらくカッコイイのですわ!

ざっとかぶさる大屋根。

両端に向かって伸びる反りのシルエットが軽快で、銅板の深緑色が重厚で。

中央には千鳥破風+唐破風の二重破風。

曲線+曲線の柔らかなラインで、フロントマスクを美しく彩ります。

建造は大正13年との事で、い~い感じに木材が黒ずんで貫禄が出てきてますね。

でもまだちょっと軽い。

あともう50年くらいしたら、さらに重みが出て風格が増してくるでしょうね。

中は奥行きがたっぷりあり、霊力満点の静謐な空気でむんむん。

なんかこのまま引き込まれてしまいそうな、荘厳な雰囲気です。

上に掲げられた扁額がやたらと目を引きますね。

中央には「惟神(かんながら)」と大書された金の文字。

惟神とはちょっと聞かない言葉ですが、”神の道に従う”という意味があるそうで、この場合の「神」とは「天つ神」を指します。

日本神話に登場する神さまには天にいる「天つ神」と、地上にいる「国つ神」、あと黄泉の国にいる神、の3種類の神さまがおり、この神社の祭神である4柱の神さまはいずれも「天つ神」に属します。

つまりそれら4柱の導きに従う、という意味なんですね。

って、わたしも色々調べたから分かるんですが、ひと目「惟神」の文字を見ただけでここまで理解できる人はほとんでいないでしょうね。

って言うか、読めんし(笑)。

境内には他にこんな場所もあります。

「伊勢神宮遥拝所」。

遥拝所とは遠い所にある神社や神さまを拝むための場所です。

つまりここをお参りすれば、伊勢神宮をお参りしたのと同じ事になるのです。

この四柱神社は先にも出てきた通り、伊勢神宮と浅からぬ縁があります。

多分ここで祀られている天照大御神も伊勢神宮から勧請(かんじょう・神さまを分霊すること)して引っ張ってきたものなのでしょう。

そして拝殿の横にはもうひとつ、こんなものもあります。

「恵比寿神社」。

七福神の1柱、”えべっさん”を祀った神社です。

この神社では事代主神(ことしろぬしのかみ)と大国主神(おおくにぬしのかみ)の2柱の神さまが祀られています。

事代主神は恵比寿さんと同体とされており、もう一方の大国主神は大黒さまと同体とされています。

2柱合わせて「恵比寿・大黒さん」、つまり豊漁・豊穣を象徴している訳です。

きっと町や地域の発展を願って建てられたものなのでしょう。

様々な面白さが入り乱れる四柱神社。

境内自体はそれほど広くないですが、それだけに多くのエッセンスがぎゅっと詰まった密度の高い場所です。

ご参拝の際にはそれらひとつひとつに目を通し、思いっ切り楽しんでってください。

なおこの神社は縁結びに特にご利益があると言われています。

素敵な彼女・彼氏が欲しいーーって人はぜひ力強くお参りを。

ま。

わたしみたいに地獄の底から湧き上がるほどに出会いパワーゼロ人間には、御神徳も届かんですけどね。(←スーパーネガティブ人間)

関連タグ >> 神社

キッチンユキ トンカツカレー ザ・ブラックに染まる悪のカレー

2021年04月26日

この日はブログのネタ作りにぶ~らぶら。

チョコっとウロついたら早やお昼。

おっとメシじゃ!

と周囲のメシ屋を脳内検索。

どーこーにーすーるーかー???んーーーー・・・・(悩)。

うし、キッチンユキ!

と、適当な思い付きから金沢の誇る老舗洋食屋(今は金沢じゃないけど)キッチンユキへ。

このお店、メニューが多くていつも迷うのですが、この日は最初からピンポイントで決定済み。

『トンカツカレー』、これ一択。

このお店のカレー、いわゆる金沢カレーの系譜で、ドロ&ヘビーで有名。

しかも色が他店と比べて黒い事から「ブラックカレー」の異名を持っています。

そんなキッチンユキの提供する悪のカレー(←?)”トンカツカレー”を。

サイズ大にして、食べたおします。

トンカツカレー、まずはブラックなルーとライスから。

ルーはドロ。

モロにドロ。

口当たりどっすり重く、舌に乗せると重く、噛み込むと重く、飲み込むと重く。

とにかくひと口ひと口、ずしりと沈む。

スパイス感は弱め。

唐辛子によるビリビリ刺さる刺激より塩の収斂味の方が上で、ドロ感が強い事もあり、食べ進むにつれてカラカラと口の中が乾いていく。

おかげで途中途中で飲むコップの水のまー美味い事!

ライスはしっとり。

でもとにかくルーが重いもんだから、一緒に食べるとライスのしっとり感よりルーの圧力の方が前に出て、やっぱりヘビー。

飲み込むごとに胃の中にずしーと重みが積み上がる。

トンカツ。

衣のキメは細かく、厚みは極薄。

さくさくとした破砕感がなんとも軽快。

中の肉も厚み薄め。

脂のほとんどないロース肉はみっちり高密度でタフ。

ばっさりとした食味でしっかり詰まった肉の味をぎゅっとしみ出し、重いルーにさらに強さを加える。

ただちょっとこの薄さは寂しいな。

肉、特に豚肉は厚くてナンボな所があるしね。

ここはもっと気前よく厚く切ったものを乗せて欲しい。

もっしゃもっしゃ食べ込んで、完食。

キッチンユキの”トンカツカレー”。

さすがのパワー・重み・エネルギー。

数ある金沢カレーの中でも屈指のドロンコぶりを思いっ切り堪能させていただきました!

ごちそうさま。

[参考]

・トンカツカレー:780円

・大:170円

・消費税:95円

関連タグ >> 金沢カレー

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()