本源山 實相寺 樹齢700年のご神木、ス、ス、ス、スッゲー!!!

2021年06月09日

山の寺寺院群の奥にひっそりとたたずむ古刹、實相寺(じっそうじ)。

日蓮宗のお寺です。

創建は永禄9年(1566年)、織田信長がまだ生きててブイブイ言わせてたくらいの頃。

日順という僧によって開かれました。

分かるのはこれくらい。

これ以上の来歴や経緯は一切不明です、調べた限りでは。

どうしても知りたいって人は、現地で直接住職さんから聞いてください。

おるか分からんけど。(←?)

スタートはこの山門へと続く石段。

見上げた先にたたずむ幽麗な門姿に、神秘ムードむんむん!

いかにも山のお寺ですな。

高低差を使った”上にあがらせる”という仕掛け。

人が「上」という方向に無意識に感じる畏怖を、巧みに利用した構造です。

そして山門。

もちろん山門自体も見事なのですが、特に目を引くのはその左右に控える仁王像。

左が吽像(うんぞう)、右が阿像(あぞう)。

いやーカッコええなーこれー。

見てるだけでビリビリしびれてきますわ!

なんでここに当然こんなすげーモンあんの!?(喜)

左の吽像。

筋骨隆々、素晴らしい肉体美。

右手は地を押さえて邪を封じ、左手には破魔の宝剣。

重心を左前方に置いて、ぶっとい足をどしりと踏み出し、強烈な圧でぐわっ!と迫る。

いっや~怖ぇ~~!!!

こんなおっかなそうな人、リアルに目の前に現れたら即服従ですわ。

100人がかりでも勝てる気がしない!

右の阿像。

これまたインパクト強烈。

お腹は腹筋バッキバキに割れまくりの見事なシックス(エイト?)パック。

さらにボッコーンと盛り上がった肩。

プロテイン飲みまくってるプロレスラーでもここまで盛り上がってないっちゅーの!

興味があったら裏側も見て下さい。

背中の筋肉もスッゲー事になってますよ!

その山門を抜けた先に本堂。

なんだけど。

木ぃ~~邪魔ぁ~~~!!(笑)

建物はご覧の通り、地味です。

ぶっちゃけそれほどトキメク要素はありません。

むしろ注目なのはその右側。

チョロッと狭い通路がありまして、その向こうに椎の神木があります。

樹齢実に700年!

700年前と言えば、鎌倉~室町時代への過渡期。

そんなバタバタしてた頃からずーっとこの地を見守り続けてきた木って事になります。

生けるレジェンドですな。

その神木がコチラ。

どーよこの幹!

うねうねのぐにぐに!

完全に異形の姿!

すげーわな。

マジで神さま宿ってそう。

でもね、現場の空気は画像以上に霊感ビンビンですよ。

この迫力はぜひ生で見て体感して欲しい!

神木の根元には祠。

当然この神木を祀ったものでしょう。

神になるんですね、木も長生きすると。

そしてこの木、ありがた~い言い伝えがありまして、何でもひとつだけ願い事を叶えてくれると言われています。

何か切実な願い事がある人、試してみてはいかがですか?

宝くじ5億円も夢じゃないですよ!(←そういうのはダメ)

そしてこの神木がある裏庭を横に回り込んで抜けると、見通しのいい広場に出ます。

その先にでっかい像がでーん!

『立正安国を説くお祖師さま』です。

「立正安国」とは仏教の教えに基づいて国を平安にすること。

「祖師」とは宗派を開いた人なので、このお寺の場合は日蓮。

つまりこの像は「仏法の力で国の平安を願う日蓮の姿」を表現しています。

ただね、ここ駐車場なんですよね。

普通こういうものはお寺の境内に置くものなんですけどね。

いくら像が立派でも場所が駐車場じゃど~にも締まらない。

多分クレーン作業の都合上この場所になったんだろうけど。

せっかくのいい像がコレじゃ生きね~な~。

山の上の小さなお寺なんだけど、なかなかに見所の詰まった實相寺。

いいですよ~。

イカしてますよ~。

特に裏庭の椎の神木はマジすごいですから、これだけでもぜひ見に来てください。

見てるだけでエネルギーもらえますよ。

樹齢700年の霊木で運気アップ!!

そして宝くじ5億円ゲット!(←だからそういうのはダメ)

本源山 實相寺

住所:石川県七尾市小島町 リ 126

TEL:0767-52-2792

Ogawaya Kitchen ザブトンのステーキ 上質な肉の味ににやり♪

2021年06月07日

仕事が終わってごはんタイム。

この日は蕎麦と決めていたのですが、行ってみたら目的のお店がお休み、定休日じゃないのに。

なんでや?

気を取り直して別のお店を探す。

どーこーにーしーよーかーなー??とgoogle mapいじりながらグルグル考え、選んだのがOgawaya Kitchen(オガワヤキッチン)。

アッパーミドルな洋食屋さんです。

お店に入ってカウンターに着席、メニューを拝見。

アヒージョ、パスタ、ピザ、その他いろいろ。

その中でバチッ!とキたのが”ザブトンのステーキ”。

肉ですわやっぱ、肉♪肉ぅ~♪

ちなみに「ザブトン」とは座る方のヤツじゃなくて、牛肉の部位の名前です。

肩ロースのあばら骨側の部位で、1頭から数kgしか取れず、柔らか~くコク深い味が特徴。

それでは本日はOgawaya Kitchenにて”ザブトンのステーキ”を。

お肉LOVE♪魂全開で食べたおします。

ザブトンのステーキ。

お肉やんわ~り。

しとりと舌に貼り付き、むんにゅりとハネる。

この弾力のま~スゲーこと!

まるで生きているかのような躍動感でむっちむちと歯を跳ね返す。

そこからじゅわりと湧き出す肉の味。

濃くて、甘くて、旨くて、深くて。

純度満点の肉のうま味が、脳天までスカッと突き抜ける。

後にむわりと残る肉の焼き香。

スモーキーなフレーバーが味の余韻を力強く締める。

そんなザブトンお肉をごはんと一緒に。

ごはんはつやつやピッカピカのホワイトダイヤモンド。

みずみずしさいっぱいで、澄んだ甘みが清々しくしみ渡る。

ここにむちむちのザブトン肉ですわ♪

肉美味ぇーし!ごはん美味ぇーし!

噛めば噛むほどどんどん味増すし!

唾液どぼどぼ湧き出てさらにうま味増すし!

食うほどに次のひと口が欲しくなるし!

どーすんのよコレ??(喜)

サラダ。

レタスはパリパリ、トマトはぷっちん。

キンと冷やされた温度感が程よい緊張感を生み、そこにドレッシングの酸味が清々しいアクセントを乗せ、まるで朝採り野菜をその場でかじっているかのような爽快感!

澄んだ水気が、肉の脂で重くなった舌を清々しく洗い上げる。

もりもり食って食って食いまくって。

「肉+米」の神コンビネーションを死ぬほど堪能しまくって。

米が全然足りんので、追加でもう一杯ライスお替りして。

さらに肉+米を頬張りまくって。

両目を幸せの涙で潤ませながら頬張りまくって。

完食。

Ogawaya Kitchenの”ザブトンのステーキ”。

美味ぇーわ!

ンまぁー美味ぇーわ!

ぶっちゃけ肉ちょっとしか乗ってないんでしょ?と思ってたんだけど、ちゃんと量もどっさりあって。

想定以上の大満足!

そしてわたしつくづく思いました。

ザブトンは座るものじゃなく食うためのものじゃーーー!!!(←ナンのこっちゃ?)

ごちそうさま!

[参考]

・ザブトンのステーキ:1,980円

・セット(ライス+ミニサラダ):418円

・ライス(単品):220円

Ogawaya Kitchen(オガワヤキッチン)

尾崎神社 威張る徳川×ビビる前田

2021年06月05日

加賀藩前田家は百万石もの領国を有する大大名でした。

の、ですが、所詮外様でした。

そのため幕府からの警戒が厳しく、いつどんな難癖を付けられて吹っ飛ばされるか分からない、そんな不安定な存在でした。

なので常に幕府のご機嫌を伺い、忠誠をアピールし、従順である必要がありました。

そんな幕府対策のひとつとして建てられたのが、今回お話しする尾崎神社です。

こちらは徳川家康を御祭神として祀った東照宮です。

家康さまをありがた~く祀ることで、幕府に対する心からの服従を示したのです。

ん~涙ぐましい(笑)。

神社の正面を飾るのがこの赤門。

ガッシーン!とそびえる八脚門です。

すさまじいのですわ、インパクトが。

朱色がばっと映えて、サイズもでっかくて。

堂々たる風格。

なんたって家康さまをお祀りする神社ですからね。

エントランスからこのくらい立派に仕立てないと格好がつかなかったのでしょう。

その門をくぐるとすぐ正面が拝殿。

建物自体はさして大きくないのですが、仕立てが立派。

装飾×装飾でゴッテゴテ!

特に目を引くのが屋根ですね。

入母屋の屋根が左右にびっと跳ね、中央には異様とも言えるほどの巨大な千鳥破風。

どうだー!と言わんばかりの威光。

思わず、ははーっ!とはいつくばってしまいそうになるほどのザ・徳川エネルギー!

向拝下もカッコい~ですよ。

白の下地の上にざっと伸びる朱色の垂木。

平行に配された連続性が独特のリズムを生んで流れるような動きを作り出し、そのまま目の前まで迫って来るような圧!

さらに虹梁両端の木鼻に配された龍の彫刻。

ウロコ1枚1枚まで精緻に彫り込まれ、眼光は鋭く、今にもぐおぉぉーー!!と吠え出しそうな臨場感。

めちゃめちゃエネルギッシュ!

ヒゲが1本落ちてるけど。(←?)

この扉もい~いじゃないですか♪

徳川家の象徴『葵の御紋』が4つ、腰部分にどん!どん!どん!どん!

天地と中央には唐草の文様を施し、窓には菱型の面格子をしつらえ、枠には黒金具がびしっ!

隅から隅まで隙のない造り。

ちなみにこの神社の建造は江戸の宮大工が行ったそうです。

幕府が派遣してきたのか、それとも前田が江戸からハントして引っ張ってきたのかは不明ですが、言ってみれば当時最先端の技術者集団。

だからですかね、どこか垢抜けてると言うかスタイリッシュ。

ぎっしりと詰め込まれた高密度な装飾には、将軍の威光というだけでなく、江戸の宮大工のプライドも込められているのでしょう。

こちらは拝殿の裏。

ご覧の通り拝殿と本殿とは切り離されており、その境目に中門が設けられています。

で、この中門がまたイケイケなのですわ♪

朱色の扉が聖域をがっしりと封鎖し、でも格子の隙間からチョロっとだけ向こうが見えて。

見えそう~で見せてもらえない中途半端さが何とももどかしい!

この本殿、ちょっと変わってまして。

こんな妙な角度からの画像しかなくて申し訳ないのですが、分かりますかね?鰹木(かつおぎ)が2本しか乗ってないのですよ。

鰹木ってのは屋根の大棟に横向きに乗せられてる棒みたいなヤツなのですが、通常祀られているのが男神の場合は奇数、女神の場合は偶数ってのがセオリーです。

数は自由ですが、あんまり一杯乗せてもうるさいし、少ないとスカスカして貧乏臭いし、大体5~7本乗せるのが一般的です。

社殿が小さい場合は3本ってケースもあります。

でもここはたったの2本、別に社殿が小さい訳でもないのに。

しかも家康は男なのになぜか偶数。

結構レアケース。

気になってモデルとなった日光東照宮はどうなってんだろうと思って調べたら、どうやらあっちも2本みたいで。

多分そのまま真似したんでしょうね。

本殿の横には、小さな末社があります。

赤い社殿から分かる通りお稲荷さん。

この建物、なんとなーく二重構造の入れ子になってるのが分かりますかね?

これは「覆屋(おおいや)」と呼ばれるもので、建物を包む建物です。

なんでわざわざ建物を包むのかと言うと、内側の建物を守るためです。

覆屋には元々被せてあるケースと、後から被せるケースとの二通りがあるのですが、これは恐らく後から追増されたパターンですね。

よく見ると覆屋の方がちょびっと建材が新しいし。

そのお稲荷さんの前にこんなのがあります。

狛犬ならぬ狛狐。

狛狐自体は稲荷神社ではよく見かける光景ですが、気になるのはすっぽりと被せられた網。

ここまで覆屋かよ?みたいな。

でもある意味覆屋なんですね、これ。

なんでも昔、狛犬の上に石を投げて上手く乗っかったら縁起がいいって迷信が流行った時期があったそうで、この狛狐もターゲットにされたそうです。

ただ中には下手クソな人が少なからずいて、石をガンガンぶつけられ、像が段々欠けてきました。

そこでこれ以上壊されないよう、こうして上から網を被せたんだとか。

神さまの使いに石ぶつけて遊ぶって、昔の人、勇気あるわ~(笑)。

徳川の威光と前田のビクつきぶりを今に残す尾崎神社。

とにかく拝殿が立派です。

場所は金沢城のすぐ裏、観光に来る機会があればぜひお立ち寄りください。

なおよく似た名前で尾山神社ってのがありますが、あっちはまた別の神社です。

ちょっと紛らわしいですが、どうかお間違えのないよう。

関連タグ >> 神社

能美ふるさとミュージアム 展示編2 古墳愛が止まらない♪

2021年06月02日

古代好きにはわくわくの博物館、能美ふるさとミュージアム。

前々回は建物の仕様、前回はD以外の展示室の様子をお伝えしてきました。

ここで改めておさらいすると、能美ふるさとミュージアムとは能美市の文化や歴史を紹介している施設です。

館内にはA~Iまでの展示室があり、部屋ごとに時代とテーマが設定されています。

中でもDはこのミュージアムの核とも言える古墳時代の展示。

今回はそのDの部屋のみにスポットを当ててお話しします。

テーマは「平野と大河川。大きなお墓と国づくり。」。

この辺り一帯は古墳銀座とも呼べる土地で、そこら中に古墳が転がっています。

この能美ふるさとミュージアムが建っている裏手の丘にも、ゴロゴロ古墳が並んでいます。

当然そこからは大量の出土品が発見されており、それらを体系的に見てもらうのがこのミュージアムの大きな目的です。

まず導入部にあるのがこの古墳マップ。

周囲一帯にある古墳群の分布状況がジオラマで見られます。

その数実に68基!

ただ古墳が作られたのは今から約1500年前ですからね。

本来はもっとあったはず。

それらが時代と共に姿を消していき、現在まで残ったのが68基。

本当はいくつあったんですかね?

こちらは古代の鉄の甲冑。

もちろん古墳時代のものです。

いやーカッコイイ!

この時代、甲冑は中央(奈良や飛鳥)の大王からの拝領品であり、これを所有する事自体が強力な権威の象徴となりました。

今で言えば皇室から瑞宝章とか旭日章とかを貰って、周りから「おお~すげー!」って言われるようなモンですね。

ゆえに死後もこうして副葬品として添えられ、埋葬者のステータスを高めるアイテムとして利用されたのです。

こちらは秋常山古墳の1号墳(大きい方)と2号墳(四角形の小さい方)の模型。

1号墳は見ての通り前方後円墳ってヤツですね。

全長は実に140メートルにも及びます。

表面を覆っているものは葺石(ふきいし)と呼ばれるもので、見た目を美しく飾るのと表土の流出を防ぐ役割があります。

覆い方が中途半端なのは、単に建造途中の様子を再現しているからで、最終的には斜面全面がこの葺石で覆われました。

ちなみに現場はこんな感じ。

全長140メートルもの構造物がこんな感じで石でびっしり覆われていたのです、それも今から1500年も昔に。

衝撃的だったでしょうね、当時の人々にとってこの光景は。

こんなん造っちゃう人ってスゲー!逆らってもとてもかなわねー!と心の底から思ったはず。

民衆に権力の強大さを見せつけるため、古墳はまさに格好のモニュメントとして機能したのです。

こちらは「めがね壺」。

どこがメガネって、口の形。

なんとなーくメガネっぽい、不自然な形をしています。

これ、なんでこんな形になっているのかについては謎。

研究者の間でカンカンガクガクやってますが、いまだ決定的な結論が出ていません。

楽しいですね、こういうミステリーについて考えるの。

果たしてこの形にどんな意図があったのか?

ぜひコナン君になって推理してみて下さい。

真実はいつもひとつ!です。

こちらは円筒埴輪と呼ばれるもの。

先に模型で見た秋常山古墳の2号墳の上に並べられていたものの再現です。

これもね、目的についてはいまだはっきりとした結論が出ていないのですよ。

宗教的意味があったのかもしれないし、何かの道具をイメージしていたのかもしれないし、単なるデコレーションだったのかもしれないし。

なにしろ文字資料のない時代の遺物ですので、出てきたモノから意図を推察するしかありません。

そこはまあ色々想像して楽しんでください。

こちらは全部古墳から出てきた刀剣類。

見ての通り、サビっサビ。

これらの鉄器も恐らく中央の権力者からもらったものなのでしょうね。

この頃はまだ能美で鉄を生産する技術はなかっただろうし。

それがこんなにどっさり出てくるという事は、この時代既に中央との間で頻繁に物資が往来していたという事を物語っています。

アクティブですな、古代人。

わたしなんか車使っても、奈良まで行くのしんどいですわ!

この長ーいのは鉄槍。

全長なんと4メートル。

興奮ですわな、このサイズ。

多分戦闘用の実用品ではなく、権威を象徴するための飾り物として作られたものでしょう。

という事はかつては美しくデコレーションされた壮麗な槍だったはず。

見たかったなー1500年前の姿!

こちらは六鈴鏡(ろくれいきょう)。

ご覧の通り周囲に6個の鈴が取り付けられた鏡です。

覚えてますかね、六鈴鏡?

前々回記事で見たミュージアム入口にあった六角形の建物、あれのモチーフがこれです。

見ての通り六角形ではありません。

別にどうでもいいけど(笑)。

最後に須恵器(すえき)。

須恵器とは窯を使って高温で焼き上げた土器です。

注目して欲しいのが、胴部中央の部分。

パッと見よー分からんですが、注意して見ると文字が刻まれています。

その部分をルーペで拡大したのがこちら。

非常に不鮮明ながら、「未(ひつじ)」と刻まれているように見えます。

この文字、単独で刻まれているため、意味は全く不明。

方角を表しているのか、あるいは別の意味なのか。

そもそも本当に「未」という文字なのか。

単に何かの記号だった可能性もあります。

これはもう作った人に聞くしかありませんね。

どなたか年齢1500歳以上でこれを作った人とお知り合いって方、いらっしゃいませんか?(※いらっしゃいません)

古墳に関する様々な出土品が生で見られる能美ふるさとミュージアムのDルーム。

わくわくですよ!

古墳好きにはヨダレだらだらレベルでわくわくですよ!

どうぞご来館の際には大きめのヨダレかけを用意してお越しください。

そしてこの建物のすぐ裏には本物の古墳がズラリ。

古墳ワールドをたらふく体験した後は、リアル古墳もぜひ堪能していってください!

関連タグ >> 美術館・博物館 古墳 能美ふるさとミュージアム

能美ふるさとミュージアム 展示編1 古代は文化の先進地だったんだゼ、ここ!

2021年05月31日

能美の文化や歴史が学べる能美ふるさとミュージアム。

前回は建物の様子を見てきました。

今回はいよいよ展示内容の話へと移ります。

先にネタバレしますが、メインは古代です。

なんたってここ能美は古墳銀座ですからね。

旧石器~古墳時代にかけての展示が最も充実しています。

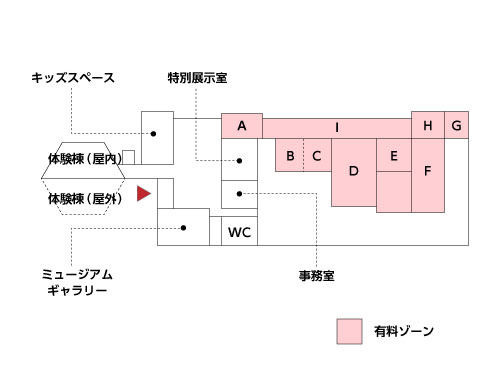

では館内マップから。

展示室はA~Gの合計8つ。

それぞれにテーマが設けられ、順々に時代を追う構成になっています。

まずAの部屋で能美の概要についてざっと触れ、Iの部屋で現代の様子を紹介、Bの部屋で一気に石器時代へとタイムスリップし、部屋を移るごとに時代を上り、最後にIの部屋へと再び戻って来て現代に帰還する、というストーリーになっています。

前回記事でも書きましたが、この過去と現代の「暗」と「明」の使い分けが見事なのですわ。

展示室を回る時は、そんな空間デザインにも注目してみてください。

Aの部屋。

タイトルは「能美探訪」です。

室内には横長いモニターがあって、能美に住む妖精”ノミコビト”が能美の自然や歴史をざっと紹介してくれます。

ノミコビトは全部で5人いて、赤・青・黄・緑・紫の5色。

5人合わせてスーパー戦隊ノミレンジャー!

過去から現代にかけてタイムトラベルをする、という物語になっています。

残念ながら怪獣とのバトルシーンはありません。(←?)

Iの部屋。

タイトルは「能き美しき能美の自然」。

現代の能美の自然や生態系について紹介しています。

ここね、結構面白いのですわ。

蟹淵(がんぶち)とか七ツ滝とか、楽しめそうなスポットを詳しく紹介。

見所なんかもしっかり解説されています。

自然探訪大好き!なアウトドア派にはオススメの内容です。

Bの部屋。

タイトルは「山のめぐみ。狩猟と採集のくらし。」。

ここからがいよいよ過去の世界です。

時代は旧石器と縄文。

縄文時代なので、当然あります。

わたしの大~~好きなアレがあります。

縄文式土器~~~♪♪

素敵ですわな、この不細工に肉厚な素地、ぐねぐね不均衡な形状。

そして生き物のようにうねる縄目紋様。

粗野、粗野、ひたすら粗野、洗練性の欠片もない。

のが。

美しい~♪

ザ・ジャパニーズアートの源流がここにあります。

Cの部屋。

タイトルは「平野に暮らす。稲作のはじまり。」。

弥生時代です。

当然土器は弥生式土器へと移行します。

フォルムがシャープになり、素地も薄く硬くなり、オシャレ感がぐっとアップ。

多分着るものなんかも全然違ったんでしょうね。

この時代から高床式の建物が登場。

そのイメージ模型がこちらです。

この建物は基本的に倉庫として使われたのですが、倉庫を使うという事は定住型の生活に切り替わったという事を物語っています。

つまりこの地にも稲作文化がやって来たという事ですね。

共同作業を必要とする稲作はムラを形成し、ムラはさらにクニへと発展しました。

貧富の差が生まれたのもこの頃です。

Dの部屋。

タイトルは「平野と大河川。大きなお墓と国づくり。」。

古墳時代です。

この部屋がこのミュージアムのクライマックス。

やべーくらい内容が充実してて、高密度です。

なのでこの部屋の様子は次回記事にて。

詳しくじーっくりご紹介します。

Eの部屋。

タイトルは「海から山まで。「能美」1200年のはじまり。」。

飛鳥・奈良・平安時代です。

ここから一気に文化の匂いがしてきます。

瓦なんかが作られ始めたり、仏教の影響が見られるようになったり。

特に注目なのが「能美」の文字が墨書された陶器の欠片。

能美という地名は、この頃からもう既に使われていたんですね。

驚きです。

こちらはまだ手つかずの発掘品。

段ボールやプラ箱に入れられて、ごっそりと眠っています。

手間と時間がかかるのですよ、発掘品の精査ってのは。

ドロを落としたり、ゴミを削ったり、破片を繋ぎ合わせたり。

もー悲鳴の出るくらい地道で面倒臭い作業の連続。

これ全部調べ終わるのは果たして何年先になるんですかね?

って言うか、調べるより早いペースで新しいのが入って来るんでしょうね。

こりゃ終わんねーな(汗)。

Fの部屋。

タイトルは「電化製品が広がる前のくらし。」。

大正・昭和です。

ここで突然時代が飛躍。

雑やな(笑)。

展示室には非電化時代の居間が再現されています。

板敷の間に、中央には囲炉裏。

周囲には様々な生活道具がごちゃごちゃ。

古民家、それも農村の家の造りですね。

現代はほぼ失われた素朴な生活風景。

こんな時代もあったんですね。

Hの部屋。

いかがわしい部屋ではありません。(謎)

タイトルは「白山曼荼羅図が描かれた時代。」。

時代が一旦逆行しますが、江戸時代です。

壁に大きく飾られているのが白山曼荼羅図。

もちろんこれはレプリカで、本物は一面ものではなく3幅の掛け軸に分割して描かれています。

そして画内にはあちこちに色んな民間伝承や仏話が散りばめられているのですが、知らないと(知ってても)まず分かりません。

詳しい解説が横の案内板にありますので、興味のある人は曼荼羅図と照らし合わせながら読んでみて下さい。

最後、Gの部屋。

タイトルは「能美電が走っていた時代。」。

時代は再び大正・昭和。

能美電とは大正14年から昭和55年まで稼働していた地方路線で、まだ道路網の発達していなかった当時、地元の人の足として大いに活躍しました。

そんな能美電が走っていた当時に使われていた品々が展示されています。

鉄道ファンにはざっくり刺さるのでしょうね。

わたしはこの分野は守備範囲外なのでもうひとつピンと来んのですが。

以上、ミュージアムの展示内容の紹介でした。

次回は先述の通り、Dの部屋を集中的に見ていきます。

Dの部屋はひたすらに古墳!古墳!古墳!

そもそもこのミュージアム、古墳自慢がしたくて建てたようなモンですからね。

クオリティが別次元!!

古墳に秘められた古代ロマン。

どうぞ思う存分ご堪能を!

関連タグ >> 美術館・博物館 能美ふるさとミュージアム

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()