惣領砦跡 初心者向けの歩きやす~い山城

2023年06月03日

氷見の山の方ぉ~をブラブラ行った先にある惣領砦跡。

戦国時代に築かれた山城跡です。

アクセスは比較的楽。

入口まで車で行けるし、駐車場もあります。

低山なのでそれほどハードな山登りはなく、しかも足元良好。

山城初心者でも気軽に見学できます。

スタートはこの東屋。

駐車場から5分程歩いた先にあります。

平和なんですけどね、ここまでは。

でもね、地獄ですよ、この先は。

トラップ!トラップ!トラップ!

生きた心地のしない地獄ロードが始まります。

はい、いきなり登場、堀切(ほりきり)。

堀切とは敵の侵入路をシャットアウトする横溝です。

この程度の高低差がなんなの?と思うアナタ、甘い甘い。

本来ここにはもっと「露骨」な段差があり、敵の侵入をガッチリ防いでいました。

突破するには一端溝の底に降りるしかないのですが、そんな事したら即アウト!城側の一斉攻撃が待っています。

ごくごくシンプルな仕掛けですが、何気に絶死確定のデビルトラップです。

次に待つのは土橋。

見ての通り、尾根を利用した細ぉ~~い道が通されています。

これもヤバさ全開。

攻め手はこの狭路を一列になって通るしかなく、そこを狙い撃ちにされるのです。

どんなに大軍で来たって関係ナシ、ここを通る時は必ず一列。

そのまま先頭から順番にミナゴロシにされてオワリです。

再び堀切。

なんやら「空堀」というプレートが付けられてますが、堀切ですね、これ。

空堀と堀切、何が違うんじゃ?と言われると、ちょっと難しいんですが。

私的には横一線で来る敵を横線で止める溝が空堀、縦線で来る敵の足場を切る、あるいは曲輪(くるわ・広場)同士の接続を切る溝が堀切、と考えています。

まあその辺、解釈次第なんですけどね。

そこを越えるとやんわり平坦な地形。

本丸です。

本丸と言っても妙に狭く、本丸としてはちょっと疑問なサイズ。

でも前後を深い堀切で挟み、城内最強に防御を固めているので、やっぱりここが本丸なのでしょう。

恐らくそんなに大人数で守るお城じゃなかったんでしょうね。

少人数でコンパクトに戦うお城、そんな想定で作られたものだったのでしょう。

反対側の出入口にもやっぱり堀切。

例によって「空堀」のプレートが付けられていますが、堀切です。

お決まりのパターンですね。

前後の入口を堀切で封鎖。

敵にすればどちらから攻めても足止めを喰らい、城側にすればどちらから来られても一旦足を止められるのです。

そこから先は持久力の勝負。

先に兵力か武器の尽きた方の負けです。

この堀切を降りたところでちょっと振り返ってみて下さい。

通路が本丸を巻くような形でうにょ~っと曲がっているのが確認できます。

食い違い虎口です。

食い違い虎口とは、入口と出口の位置をズラした出入口です。

狙いは当然敵の足止め。

これによって敵が勢いに乗って一気に乗り込むのを防ぐのです。

その先に進むと再び堀切。

横一直線にズバッと溝を通し、敵の侵入を食い止めています。

敵にすりゃ恐怖だわな。

これを越えなきゃ前に進めない、でもここに落ちたら逃げ場を無くして一巻の終わり。

進みたい!進めない!!

考えただけで胃がキリキリしてくるような光景です。

お城の痕跡はこれで終わり。

この先で道は二手に分かれ、左は山道、右は東屋のある展望台へと繋がります。

この東屋からの眺めがね、爽快なんですよ。

足下に氷見のローカルな景色が、その先には青々とした富山湾が、壮大な奥行でズバー。

めっちゃ気持いいですよ!

山城初心者でも気軽に楽しめる惣領砦跡。

プチ山歩き程度の感覚でお越しください。

空気は美味いし、いい運動になるし、お城の緊張感は味わえるし、なかなかに充実してます。

お城入口にはイタセンパラ(※天然記念物のちっちゃな淡水魚)保護池なんて妙な施設もあります。

イノシシ除けにガッチリ柵で囲まれてますが、勝手に入っていいそうなので、時間がある人はそちらもどうぞ。

見付けるの大変かもしれないけどね。(わたしは見付けられなかった)

惣領砦跡

住所:富山県氷見市惣領

関連タグ >> お城

小松市埋蔵文化財センター やっぱ古代遺物って心躍るわ~♪

2023年05月27日

ヲトコゴコロをくすぐる永遠のロマン、それは遺跡。

そんな遺跡からの出土品を展示している施設が小松市埋蔵文化財センターです。

小松市ってね、意外と遺跡が多いのですわ。

前川と梯川(かけはしがわ)の扇状地上にあるので、きっと農耕や人流に都合が良かったのでしょう。

エントランスロビーに入ると早速出土品がズラリ。

結構無差別に並べられています。

この時点で心アガりますわね。

なにしろわたし、遺跡大好きだから。

縄文土器なんかタマランですわ♪

いっぱいあるみたいだし、1個くらいもらえんかな?(※もらえません)

古代瓦の再現。

一部本物に、補足修復したパーツを補ってあります。

見た感じ、めっちゃめちゃモロそうだな。

土を成形して焼いただけ、みたいな感じ。

釉薬(ゆうやく・強化のためのガラスコーティング)すら施されていない。

これだと数年で劣化して割れるんじゃないかな?

こんなのを維持・管理するためには相当な財力が必要なはずで、きっと強力な豪族がバックに控えてたんでしょうね。

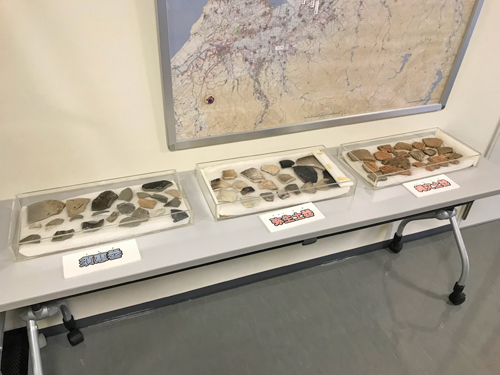

石器。

左から順番に石錐(せきすい・穴を開ける道具)、石匙(いしさじ・小型ナイフ)、石鏃(せきぞく・矢じり)。

いつ頃の物かは説明がないので不明。

キャプションには流紋岩(りゅうもんがん)製って書いてあるけど、本当かな?

真ん中の一番大きなものはモロに泥岩(でいがん)か頁岩(けつがん)に見えるんだけど。

砂岩っぽいのもあるし。

結構適当かもしんない。

土器の破片。

左から順番に須恵器(すえき)、弥生土器、縄文土器。

これね、お触りオーケーです。

ぜに手に取って比べてみて下さい。

時代が進むにつれて技術が向上している様子がハッキリ分かります。

肉厚で重い縄文、薄くて軽い弥生、さらに薄くて軽い(そして恐らく丈夫になっている)須恵器。

厚み・重さ・質感、色んな角度から見比べてみると面白いですよ。

奥には展示室。

年に何回か入れ替えがあり、この日は『漆黒の甲冑軍団登場~南加賀の古墳時代~』というテーマで展示を行っていました。

古墳もね、結構あるんですよ、この辺。

能美の方に行けば能美古墳群、もうちょっと南へ降れば河田山古墳群、さらに南へ降ると横穴がボコボコ並ぶ法皇山横穴古墳群。

出土品もいっぱい出ています。

鉄の甲冑。

八里向山F7号墳からの出土品です。

左が本物、右がイミテーション。

古代の甲冑って、こんな風に漆を塗っていたんですね。

古代というよりなんか中世っぽい感じ。

意外とスタイリッシュ。

もう1発甲冑。

埴田後山無常堂古墳(はねだうしろやまむじょうどうこふん)からの出土品です。

こちらの甲冑はかなり欠損が激しく、半分以上が失われいます。

鉄製なので長い間に腐ってなくなっちゃったのでしょう。

なのでその部分についてはハリボテで補正。

新品時にはどんな状態だったんでしょうね?

フレッシュな姿も見てみたい~。

こちらは八日市地方遺跡から出てきた磨製石剣と剣把(けんぱ・剣の握りの部分)。

真っ黒だな。

見た感じホルンフェルス(溶岩で焼かれて変性した硬い石)に見えるんだけど、どうだろ。

って言うか、どうやって作ったんだろうね?

剣なんだから当然硬い石を使ってるはずだし、でも硬いと加工するのが大変だろうし。

多分これ1本作るのにとんでもない時間と手間を掛けてんだろうな~。

ズラリと並ぶ埴輪ちゃん。

古墳時代後期頃のものらしいです。

クオリティ高いわ~。

しかもどれもコンディション激良。

きれい過ぎてイミテーションっぽくも見えるけど、キャプションには特に「復元品」とか書かれてないし、恐らく本物。

よっぽど綺麗にクリーニングしたんかね。

埋蔵品という切り口から古代ロマンにグイグイ迫れる小松市埋蔵文化財センター。

やっぱいいですよ、昔のものは。

ミステリアスで、想像力掻き立てられて、どこかファンタジー感があって。

この道具が使われていた頃の生活ってどんな感じだったんだろう?とか色々考えながら見学すると、もー心わくわく♪

古代世界の魅力にズボズボにハマっちゃいます。

どうぞここを訪れる時は妄想マインド全開でご覧ください。

ビバ!古代遺跡!

関連タグ >> 美術館・博物館

国分山 医王寺 聖母マリア様?に会えるお寺

2023年05月20日

山中の温泉街から徒歩圏内、西側の山裾にちょっと目立つお寺があります。

医王寺(いおうじ)です。

宗派は真言宗。

天平年間(729~748年)の創建で、あの東大寺の大仏建立に尽力したことで有名な行基による開基と言われています。(←本当かな?)

ご本尊は一時期廃れたこのお寺の再興に力を尽くした長谷部信連(はせべ のぶつら)が奉納した薬師如来像。

以来、山中温泉を訪れる湯治客の癒しの場として尊崇されてきたそうです。

山門手前にはシッブ~イ銅製の護国塔。

由来は不明。

いつ頃から建っているのかも不明。

正面の扉にイカリの形をした鍵が掛かってるんですが、これってひょっとして北前船絡みですかね?

でもそれじゃ「護国」に繋がらんし。

護国と言えば戦争絡みな気がするけど、忠霊塔なんかな?

でも忠霊塔にイカリの鍵を飾る意味が分からんし。

ん~~~謎じゃ・・・(悩)。

そのすぐ先に山門。

特に趣向を凝らしたわけでもない、シンプルな四脚門。

そんなに古くなさそうだけど、建てたのは昭和後期くらいですかね?

建材に深い黒味が現れてて、なかなかにいい感じ。

小さいけど貫禄十分な門です。

その門を抜けて、ちょっと参道を外れた左手の脇道の上に行くとこんなのがあります。

愛宕地蔵(あたごじぞう)。

火伏の願いを込めて明治初期に建立されたものです。(見た目に新しいのは内部の石仏を除いて平成20年にリニューアルされているから)

面白いのが足元にある狛犬・・・・ならぬ狛猪。

なんで猪なのかと言うと、愛宕神社の興隆に大きく関わった和気清麻呂(わけ の きよまろ)の命を猪が救ってくれたという伝説があるからです。

ゆえにここを守るのは犬ではなく猪なのです。

再び参道に戻ると、今度は右側に宝塔が1基。

苔むしまくって、ワビサビ感全開。

ここで見て欲しいのは、中央の箱みたいなものの中に収められている石仏。

ちょっと暗くてよく見えんのですが、恐らく薬師如来です。

薬師如来は先に説明した通り、このお寺の本尊仏。

その仏さまがここで早くもお出迎えしてくれているんですね。

ん~フレンドリ~♪

そのまま参道を進むと、左手に山肌を洗うような厳かな滝が現れます。

その名も滝不動。

お不動さんを祀った滝です。

滝の左側には不動明王の石仏がどーんと鎮座。

そしてこの滝、よーく見ると中央上と右側にも何かの石仏があります。

多分これらの像も不動明王だと思うのですが、遠過ぎて視認不可能。

崖登りが得意な方、いらっしゃいましたらちょっと登って見てきてください。

そこから階段を登ると、今度は右手に大きな観音像。

身長を大きく超える、なかなかのサイズです。

この観音さま、ちょっと風体が変わってましてね。

フードみたいなのを被ってて、ローブみたいなのを羽織って、どこか西洋的。

そう思って見ると瓔珞(ようらく・胸飾り)も、なんとなーくキリスト教のロザリオみたいに見えてくる。

聖母マリア観音?

聖母マリア観音の反対側には、山肌に沿って石仏がゴチャゴチャ。

主にお地蔵さん、時々観音さまや如来さま、みたいな感じ。

完全に寄せ集めですな。

恐らく昔は道の辻なんかに祀ってあった石仏が、近代の道路整備で行き場を失い、ここに預けられたのでしょう。

なん~とも仏さまにとって生きにくい時代になったものです!

そして境内最奥、ラストに控えるのは本堂。

鉄筋建築なのでやや風格に欠けますが、デザイン性は秀逸。

特に中央上部の八角形の反り屋根と天頂の相輪(そうりん・アンテナみたいなヤツ)がイッケイケにイケてます。

色使いもいいですわな。

紅・白・緑がビビッドに映えてて。

重苦しい木造建築とはまた違った、キレのあるビジュアル。

右側には謎の石塔。

特に説明はなく、全く意図不明。

これ、金剛薩埵(こんごうさった)が龍猛(りゅうみょう)に密教の秘儀を伝えたとされる鉄塔じゃないですかね?

真言宗の根幹である密教は、大日如来という最高ランクの仏さまが金剛薩埵という菩薩に教えを説いたのが始まりとされています。

その金剛薩埵からさらに教えを受けたのが龍猛という僧侶(※こちらは人間)で、南インドにあった南天鉄塔(なんてんてっとう)で伝授されたと伝えられています。

この石塔がどーもその南天鉄塔を表してる・・っぽい。

単に須弥山(しゅみせん・世界の中心にあるとされる山)かもしれんけど。

本堂左手にはおびんずるさん像。

おびんずるさんとは釈迦の高弟である十八羅漢(じゅうはちらかん)の1人、賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)です。

獅子吼第一と称され、病気を治す力があったと伝えられています。

その信仰から生まれたのがこのおびんずるさん像で、体の悪い所をなでなですると平癒すると信じられています。

わたしもね、なでなでしまくってきましたよ。

体中悪い所だらけだしね。

おびんずるさん、お願いしまーーーすっっっ!!!

内部には黄金キンキラリンの須弥壇がでーん!

ハンパない荘厳さです。

おカネあんのね~このお寺。

中央の宮殿(くうでん)の中に、恐らく長谷部信連が奉納したと伝えられる薬師如来像が入ってるのでしょう。

どんな像なんだろう?

見てみたいーーーー!!!!

派手さはないけど地味~に面白い医王寺。

心洗われる清浄な場所です。

訪れた際には、時間をかけてじ~っくりお参りしていってください。

このお寺の裏山を登ると柴田の付城跡という中世の山城跡もあります。

時間があったらそちらもどうぞ。

山の斜面を登る事になるので少々道のりは険しいですが、途中に「面白~いモノ」が見られますよ!

関連タグ >> お寺

小矢部ふるさと歴史館 分からんので縄文人連れてきてー

2023年05月13日

何気にアチコチで古代遺跡が見付かっている小矢部市。

そんな遺跡群の中から古墳と縄文にスポットを当てて展示を行っている施設が小矢部ふるさと歴史館です。

場所が少々分かりにくくてね。

ナビがなきゃ土地勘のないよそ者にはちょっと難易度高め。

そんな面倒臭い所にあります。

ナビなしの人は根性で探してください。

館内には「小矢部の古墳」と「桜町遺跡出土品展示室」のふたつの部屋があります。

まずは古墳の部屋から。

結構ね、あるんですわ古墳。

それもここからほど近い圏内にゴロゴロ。

そんな古墳たちのプロフィールや出土品が部屋一面にズラリ。

こちらは谷内16号墳から出た鉄刀・鉄剣。

タマランですな~、こんなの♪

今でこそサビサビのボロボロですが、当時はもちろんピッカピカで、柄と鞘がちゃんとあって、きれいな装飾も施されていたはず。

それはそれは見事な「お宝」だったでしょう。

想像力掻き立てられるわ~。

古代の甲冑。

首から肩にかけてのパーツになります。

重いだろうな~こんなん着けてると。

もちろんこれ以外にも兜や胴回りの防具なども身に着けるから、フル装備にするとものすごい重量になったはず。

30~40kgくらいにはなったんじゃないかな?

動きにくくて逆にやられるわ(笑)。

もう一発甲冑。

これは胴回りの部分ですね。

やっぱ重そうだ~。

しかも可動部分が窮屈でものすごく動きにくそう。

ホントにこんなのが実際の戦いで役に立つのかな?

ただ古墳の副葬品は実用ではなく、権威アイテムとしての色合いもありますからね。

実戦での使用はあまり想定してなかったのかもしれませんね。

こちらは竹倉島遺跡から出土した土器。

古墳時代のものと推定されています。

身が薄いね。

多分ろくろを使って成形してあるんでしょうね。

焼成には登り窯を使ってんのかな?

って事は窯の遺跡も探せばどこかにあるのかな?

土はどこから持ってきたんだろう?

考えれば考えるほど、ん~ミステリアス!

つづいて桜町遺跡出土品展示室へ。

桜町遺跡もここからほど近い所にある遺跡で、縄文~江戸の遺跡・遺物が出ている複合遺跡です。

特に縄文時代の遺物が豊富で、中には全国的に見てもレアなものがチラホラ。

研究者の間で高い注目を浴びている遺跡です。

このガラスケースに収められているのは水場遺構(みずばいこう)と呼ばれるもの。

模型ではなく実物です。

現場から抜き取って、保存処理してあるそうです。

恐らくこの溝でトチノミやドングリを水にさらしてアク抜きを行っていたと考えられています。

生活感あるな~。

なんかホント生々しいですわ。

ついさっきまでそこに縄文人がいたかのような臨場感。

こちらは縄文土器。

面白いのが赤く着色されているヤツ。

この赤には一体どんな意味があったんですかね?

恐らく祭祀に使用されていたのではないかと考えられているそうですが、真相は謎。

知っているのは何千年も昔に生きた縄文人だけです。

いや~難解だ!

この長ーい木材は建物の柱。

木なんて本当は腐ってなくなるんですけどね。

それがこんな良好な状態で残っているのは、ひとえに水のおかげ。

遺跡が低湿地にあったために水の中に真空保存されているような状態となり、酸化や腐食から守られたのです。

まさに奇跡の産物。

Y字型の柱なんてのもあります。

なんでY字なのかについては謎。

色々説はあるようですが決定打はなく、今も研究者達の頭を悩ませています。

何に使ってたんだろ?

考えて分かるモンじゃないしな。

知ってる人に聞くしかない。

おおーーーい!!!どっかにまだ縄文人生きとらんかーーー???(※生きてません)

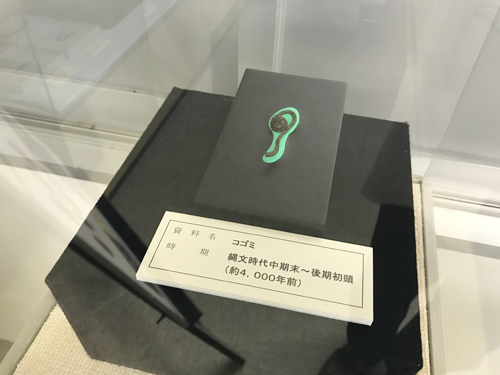

これなんかも面白いですよ。

コゴミ。

コゴミとはクサソテツという山菜の若芽。

そんなモン、普通はあっという間に腐ってなくなります。

それが数千年もの間形を保って、現代まで残ったという奇跡。

しかも他では発見例のない、この遺跡のみの超希少事例です。

茹でて食ったら美味いかな~~??(※食べられません)

最後に装身具の石製玉類。

縄文時代の最先端ファッションアイテムです。

中でも見て欲しいのが下列の緑色の石。

ヒスイです。

ヒスイと言えば新潟県の糸魚川のものが有名で、この石も恐らくそちらからもたらされたものと思われます。

という事は当時、ここ小矢部と糸魚川との間に交流があったという事です。

すげーな。

120km以上もの距離を行ったり来たりしてたんですよ、縄文時代に。

多分移動には船を使ったんだろうけど、きっとその航海は命懸けだったんだろうな。

古墳&縄文の時代の痕跡が腹いっぱい堪能できる小矢部ふるさと歴史館。

古代好きにはヨダレの止まらん、お宝の山です。

ヨダレかけ3枚くらい持ってお越しください。

拝観後は古墳散歩もどうぞ。

若宮古墳ならここから徒歩で10分程度。

きれいに整備された前方後円墳は見応え満点ですよ!

関連タグ >> 美術館・博物館

穴水大宮 巨大なスライムの作り方、教えてください

2023年05月06日

穴水駅のほど近く、いかにも由緒ありそ~な神社があります。

その名も穴水大宮。

創建時期不明とされていますが、延喜式(平安時代の法律書)にその名が出てくるので、少なくとも1000年以上の歴史を持っている事になります。

祀られている神さまは

・稲荷大明神(いなりだいみょうじん)

・田心姫命(たごりひめのみこと)

・湍津姫命(たぎつひめのみこと)

・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

・大山咋命(おおやまくいのみこと)

・加具頭知命(かぐつちのみこと)

・宇迦魂命(うかのみたまのみこと)

・少名彦命(すくなひこのみこと)

の8柱。

はっきりとしたアナウンスはありませんが、どうも稲荷大明神がメインのようです。

入口を飾るのはこのご立派な石鳥居。

大振りなサイズの堂々たる両部鳥居です。

カッコイイのよ、これが!

重心を下に沈め、上に向かって大きく広がるダイナミックなプロポーション。

「石」という素材が醸し出すゴッチリとした頑強さ。

ん~~~シ・ビ・レ・ル♪

右脇には歌が刻まれた石碑。

『立ち帰り 辺津の入り江に 舟とめて いくたびも見む 能登の島山』。

平安末期の僧侶、西行法師の歌です。

この歌、西行法師がここに立ち寄った際に詠んだものとされていますが。

本当かなあ?

西行法師って北陸まで来た事あるの?

ちょっと信憑性に疑問。

その裏ににょきにょきと伸びる3本の杉。

霊力があると言われる三本杉です。

なんでも「必勝」「成功」「合格」のご利益があるんだとか。

素晴らしいね。

常に負け続け、常にスベり続け、常にアウト判定され続けてきたわたしには涙が出るほどありがたいパワー

しーーーーーっかり拝んどきましたよ。

ま、これくらいじゃわたしのマイナスエネルギーは吹っ飛ばんけどね!(←謎の自信)

その反対側に巨大な鉄の筒。

日露戦争で軍艦「春日」に搭載された大砲の砲身だそうです。

砲口をのぞき込むと分かるんだけど、身がすごく厚くてね、重量感満点。

実際重いだろうね、これ。

余裕で1t以上はありそう。

しかも質の高い鉄使ってるし、売ればいい値付くよ~。

売りモンじゃねーけど。

そしてメインの拝殿。

大振りな入母屋屋根がばっさー!

これもいいな~。

瓦の黒、漆喰の白、木の深茶。

ごくごくオーソドックスな寺院建築スタイルなんだけど、そこはかとなく漂う格調高い空気。

うわ、いかにも霊験ありそー、と感じずにはいられないスピリチュアルな威厳に包まれています。

内部はアレやらコレやらゴッチャゴチャ。

結構カオス。

活動してますな~。

人の出入りのない神社って、拝殿の中がガラーンとしてる事が多いんですけどね。

ここはもうゴッチャゴチャ。

人の気配が満ち満ちた、生きた空間になっています。

拝殿の前には謎のお犬様。

愛らしい目でこちらをちょーんと見つめています。

これ、何かというと子宝成就や安産祈願の守り神です。

犬ってのはポコポコ子供産みますからね。

そんな生態を子孫繁栄に重ねたのでしょう。

詳しい使用方法(?)は脇の石板に書かれています。

用法・用量を守り、正しくお参りください。

その横には白壁の蔵。

比較的最近建てられたものらしく、ご覧の通りフレッシュ。

あるんだろうね~、この中にお宝が。

何が眠ってるのかな?

見たいな~覗きたいな~中に入りたいな~。

忍び込みたいーーー!!!

最後に庭園。

そんなに大きくはないけど、きっちり手入れされた高密度な枯山水庭園です。

いいのよ、すげーいいのよ、この庭園。

植栽の配置・バランス、全体の構成、自然と人工との調和。

とにかくすべてが素晴らしい。

うちもこんな庭欲しいわ~。

スライムどーん!

でっかいし、キングスライムだね。

これどうやって手入れしてんのかな?

普通はチェーンソーでバリバリやるんだけど、こんだけデカいと奥の方まで手が届かんだろうし。

届かん所は長い植木ばさみでチョキチョキやんのかな?

うーん、ミステリー!

1000年以上の歴史を誇る穴水大宮。

落ち着いた雰囲気のい~い神社です。

焦らず急がず、ゆっくりとお参りしていってください。

特にお犬様パワーは効果絶大との事。

お子様絡みのお悩みをお持ちの方、ぜひ一度お願い参りに来てはいかがですか?

関連タグ >> 神社

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()