らーめん 王蘭 ワンタン麺+ギョーザ 昭和の街中華、ここに健在

2023年04月29日

この日は庭の手入れ。

木を切っては捨て、切っては捨て、疲れたーーー・・・・。

からの、昼飯タイム。

訪れたお店は王蘭、ラーメンメインの中華料理屋です。

しばらーくメニューとにらめっこ。

なーにを食うか???

数あるラーメンをずらずら眺め、グサッと刺さったのが“ワンタン麺”。

ハラペコなので“ギョーザ”も付けて、食べたおします。

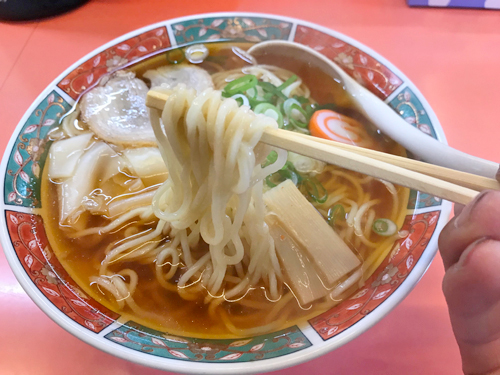

ワンタン麺、まずはスープから。

色は半濁の赤茶色、液温アッチャッチャ。

味わい甘旨。

醤油のうま味が柔らかく広がり、魚介系の出汁が後からじわりと追いかける。

植物系の青い香味も少し。

麺はストレートの細麺、茹で加減やわやわ。

多加水の麺はコシがなくびっちゃびちゃ。

スープをたっぷり吸い込んでいる分味がピタッと噛み合っていて、するりするりと喉を通る。

密度感よりも滑らかさで楽しませるスタイル。

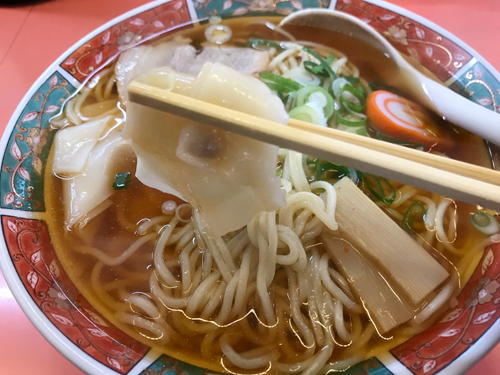

チャーシューは薄いのが1枚。

肉質ラフ。

ばっさりわっしりしていて、噛み心地豪快。

味もぎゅっと詰まってて、肉のエネルギーがぎゅーぎゅーしみ出す。

厚みがないのがちょっと残念。

ワンタン。

皮はぷるっぷるつるっつる。

ゼリーのように唇を滑り、ちゅるちゅると口の中で踊る。

噛まなくても舌の圧力だけで溶解し、みずみずしい小麦の甘みをぱっと広げる。

具は豆粒程度でほぼ存在感なし。

主役はあくまで皮。

ギョーザ。

注文を聞いてからおばちゃんが皮に詰めて焼く、フレッシュスタイル。

皮はむちむち。

意外に強めに練られてて、凝縮感満点。

小麦の味もしっかり濃いめ。

中の具は少な目、でも肉汁でじゅわじゅわ。

かぶりつくと同時に大量の肉ジュースが流れ出し、口の中を熱い肉の味で埋め尽くす。

こぼれ落ちるほどのうま味の海はまさにこの世の天国♪

スカッと完食。

王蘭のワンタン麺&ギョーザ。

ラーメンは典型的な中華料理屋のラーメン。

骨から出汁を採る専門店のクオリティには及ばないものの、コスパを考えると十分納得のレベル。

そしてギョーザ。

これは文句ナシの美味さ。

でもその美味さゆえにビールと一緒に食えないのがデビル。

『ドSギョーザ』と名付けたい。(←?)

ごちそうさま。

[参考]

・ワンタン麺:400円

・大盛り:100円

・ギョーザ:300円

らーめん 王蘭

住所:石川県かほく市森レ 47-6

時国家(本家上時国家) 後編 古民家だから出せる時間の味に酔いしれよ

2023年04月22日

平安時代末期、オレ様根性全開で栄華の極を謳歌した平家。

やがて壇ノ浦の戦いで滅びるも、中心人物のひとりだった平時忠(たいら の ときただ)はここ能登に落ち延び、連綿とその血筋を繋げました。

都落ちしたとは言えそこは名門中の名門、ちゃっかりと土地のボスに収まり、江戸時代には庄屋の役目を勤めるほどに栄えました。

その時に建てられた豪邸が、現在まで残る時国家屋敷です。

前回はそんな屋敷の前半分を見てきました。

今回は残り半分を見ていきます。

まずは庭。

平面+石+木という、ぶっちゃけ殺風景な庭。

あまりにも不自然だわな、この庭。

明らかに「鑑賞」を前提に設計されていない。

特に平面の部分、ここが完全に意味不明。

この平面部分、ひょっとしたら昔は建物でも建ってたんじゃないですかね?

あるいは畑になってたか。

いずれにしても庭以外の用途に使われていた臭いがぷんぷんします。

そのまま左に目を移すと、ガラリと様相が変化。

ご覧の眺めになります。

こっちはバリバリに庭園ですな。

心の字池に植栽、配石、石橋。

傾斜を巧みに利用して奥行き・幽玄性を見事に表現し、味わい深い景観を創り出しています。

こんだけの技量・センスがあるのを見ると、やっぱ先の庭のテキトーな造りは絶対不自然だな。

あそこは一体なんのスペースだったんだろう?

ズバッと伸びる板張りの縁側。

いいわな~、この雰囲気。

黒く沈む古木の色合いがメチャメチャ風流。

このシブイ空気感は古民家じゃなきゃ出せんわな。

こんな家で生活してみたい~。

その縁側から覗く室内。

なんやら骨董がズラリと展示されています。

鎧兜カッコエ~♪

レプリカじゃないしね、本物だしね。

説得力と言うかリアル感が違うわ。

後ろの屏風もいいな~。

うちの和室にもこんなの飾りたいーーーーー!!!!

その縁側の突き当りに囲炉裏の部屋。

室内は壁も天井も一面のブラック!

こんな景色好きやわ~♪

囲炉裏のススで真っ黒けっけになった空間。

長年に渡って煙でいぶし続けないと出せない漆黒の美。

時間の積み重ねだけが作り出せる、情緒満点の暗黒世界です。

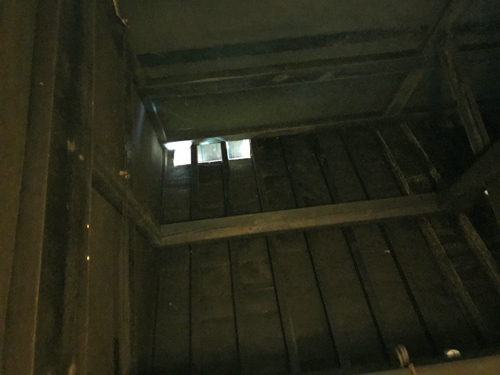

上を見上げると煙出しの穴。

屋根裏に囲炉裏の煙を送るためのものです。

イメージとしては煙突。

これ、すごく大事なんです。

茅葺屋根には必須の構造。

こうして絶えず煙を送って屋根全体をいぶしてやらないと、速攻で虫が湧いたり腐ったりするのです。

それこそ数年で痛み始めるんだとか。

家を長ーく持たせるための先人の知恵です。

隣は土間になった台所。

まだ電気の通っていなかった時代の雰囲気をそのままに残しています。

一応蛇口が付いてますが、昔は当然こんなのはありません。

井戸から手作業で水を汲み上げて、料理をしたり洗い物をしたり。

暖房なんてもちろんないから、冬場は凍えるほど寒かったはず。

んーーー厳しいーー!!

さらに進むと歴史資料が陳列された部屋。

ノンジャンルの骨董品がズラリ。

カッコええな~。

昔のモンってのは、それだけでカッコええですわ。

古さボロさが醸し出す孤高の風合い。

インテリアに欲しい~!

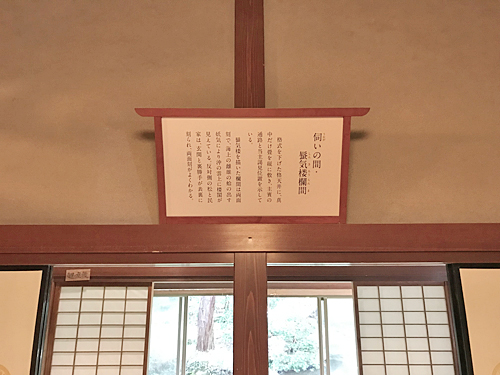

そしてその部屋に飾られている欄間。

これもまたシビれるほどカッコええのですわ♪

1枚板に彫り込まれたアート性ギンギンの透かし欄間!

欄間のある家、憧れるわ~。

こんなレベルの欄間、今買ったら1枚100万以上はするよ。

そんなのが何枚もバンバンバーン!

もう見てるだけでクラクラしてきますわ。

その横には大きな土間の部屋。

なんとなーく土臭いと言うか、生活感漂う雰囲気。

多分ここ、かつては農作業のためのスペースだったんでしょうね。

日々使う農具の手入れをしたり、脱穀や精米をしたり。

いわば田んぼのバックヤード。

きっと活気あふれる場所だったのでしょう。

天井には篭が3つぶら~り。

これ、実際に使われていた本物です。

昭和初期まで当主の乗り物として使用されていたんだとか。

今で言えばベンツのCクラスに乗ってるみたいな感じですかね?

人間、歩かんとダメよ~。

歩行は人体活動の基本だからね。

ナンボ金持ちだからって、横着して体動かさんとデブになるぞ。

自分の足で歩けー!(←金持ちに対する卑屈)

高札なんてのもあります。

高札ってのは江戸時代のお触書ですね。

アレせーコレせーと御上から一方的に押しつけられる、うるさい命令書です。

何て書いてあるのかは不明。

恐らく、「はあ??」みたいなことが書いてあるのでしょう。

多分わたしならガチガチのスルー。

命令されるの嫌いだし。

江戸時代の栄華と庶民生活の空気を今に残す上時国家屋敷。

ここはね、絶対一見の価値ありますよ。

何百年も経ってるのに良好に保たれている建物。

役所の公式空間と私人の生活スペースが混在しているカオスな内部構造。

それでいて凛とした格式高さを感じさせるワンランク上の雰囲気。

とにかく全てが異世界です。

能登に来る機会があればぜひ訪問してみて下さい。

なおここから徒歩圏内にある下時国家屋敷は令和2年をもって公開終了になったとの事。

なんでやーーー!!!

ソッチも見たいんやーー!!!

公開再開してくれーーーー!!!

切に願う。

時国家(本家上時国家) 前編 殿さま専用ゴージャス仕様に唖然

2023年04月15日

祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

平家物語の書き出しです。

この世の全てを手に入れたと言える程の栄華を誇った平家が、壇ノ浦の合戦によってあえなく滅ぼされてしまった史実はあまりにも有名ですが、その生き残りがここ能登に流れ着いていたという事実はご存知でしょうか?

それも大物中の超大物。

平清盛(たいら の きよもり)の義弟にして、あの有名な言葉「平家にあらずんば人にあらず」などとふざけた事をのたまった平時忠(たいら の ときただ)です。

その21代目の子孫が建てた大豪邸が、今回紹介する上時国家です。

エントランスがいきなりコレ。

要塞かよ!?みたいな。

この高低差は恐らく河岸段丘でしょうね。

すぐ近くを流れている町野川が作ったものでしょう。

その自然地形を巧みに生かし、強烈なほどの『オレ様』感を演出。

大名屋敷と言っても遜色ないほどの門構えです。

そのスロープを登って門を抜けると、茅葺の大家屋がどどーん!と登場。

これまたぶっ飛ぶ程の迫力です。

デカいんだ、とにかくデカいんだ。

それ相応の屋敷があるんだろうな~と分かっててもビビるくらいのデカさ。

まー『オレ様』感ハンパありません。

入口の唐破風がまたイッカスーー!

単なる民家にすぎないのにバリバリの寺院建築様式。

天頂には鬼瓦までガッツーン!

シビれるほどのカッコ良さです。

さらに見て欲しいのが、屋根の両端。

何気に亀の瓦が乗せられています。

亀は長寿の象徴、そして(水に棲む生き物なので)火除けの意味もあります。

その霊力を入口に込めているんですね。

シブイ!

で、この玄関ですわ。

ホントに大名屋敷レベル。

天井なんか格天井になってます。

一般庶民の屋敷としては少々やり過ぎな仕様。

実はこの時国家、江戸時代は庄屋(地域のまとめ役)を務めていました。

なのでこの建物は個人宅であると同時に役所的性格も帯びていたのです。

時には藩主が出入りすることもあったそうで、それゆえこうして大名屋敷レベルなデコレーションが許されたのでしょう。

室内に入り、最初に目にする部屋がこちら、上広間。

ここもまた別世界感満点。

襖には金箔で彩られた家紋!家紋!家紋!

ボロっちさが少々物悲しいものの、格調高い空気は今も健在です。

天井も高く、実面積以上のスケール感。

天井は格天井。

それも玄関で見たのよりもさらにワンランク上の「折り上げ」格天井。

カッコイイーー!!

黒漆の艶が美しいですな。

まるで高級旅館のよう。

この天井だけでも相当カネ使ってんだろうな。

お隣には立派な床の間がズバーン!

御前の間と呼ばれる部屋です。

バッキバキに武家屋敷の造りですな。

付書院の花頭窓(右側の窓)なんかニクイほどにオシャレ。

「派手さ」よりも「風格」と「教養高さ」を追求した、大人好みの仕様になっています。

ここも見て欲しいのが天井。

隣の部屋と同様折り上げ格天井になっているのですが、よーく見ると金のラインが入っています。

つまりこの部屋は隣の部屋よりさらにワンランク上って事なんですね。

実際ね、雰囲気が全然違いますよ。

たかだか金のラインが入っただけなのに、明らかに感じられる格上の印象。

まさに装飾の妙です。

そして欄間にも注目。

左下に民家を置き、そこから松、波、右上に蜃気楼に浮かぶ楼閣。

素敵だわな~。

こんな欄間のある家に住んでみたいわ。

毎日この欄間眺めて優越感に浸ってにやにやして。

思う存分殿さま気分味わって。

もう外に出たくなくなるだろうな(笑)。

ついでに畳の敷き方にも注目。

中央だけ縦に敷かれています。

花道ですね。

殿さま専用のウォーキングスペースです。

この畳の敷き方、以前にも見ましたが覚えてますでしょうか?

そう、加賀藩十村役喜多家の住宅ですね。

あそこも畳を縦に敷いた殿さま専用ストリートが設けられていました。

殿さまってのはどこへ行ってもこうして別格の扱いを受けていたんですね。

今回はここまで。

次回はもう半分と庭を見ていきます。

ここから先は家人のプライベートスペースとなります。

なので一転して地味。

でもそんな中にもチラッチラッと「ザ・お金持ち」なセンスが垣間見えて。

詳しくは次回。

鹿島の森 根性と度胸が試される恐怖の桟橋に恐怖

2023年04月08日

石川と福井の県境、大聖寺川と北潟湖がちょうど合流する地点にポツンと半島みたいな場所があります。

そこが鹿島の森。

元々は島だったのが、川が運ぶ土砂によって陸地との境が埋められ、現在のように地続きになったんだそうです。

現場は見ての通り常緑樹に覆われててもふもふ。

なんかぬいぐるみみたいなかわいらしさ。

でもココ、そんなかわいい見た目とは裏腹に、古来より神聖~な森として大事にされてきた場所なのです。

俯瞰図はこんな感じ。

中央に神社を置き、そこを終点に半周するような形で回遊路がぐるり。

そんなに広くないので、普通にすたすたっと歩けば1周するのに15分もあれば十分。

構えず、お気軽に歩き回れます。

車での来場も問題ナシ。

入口にちゃんと駐車スペースが設けられています。

入場口にガツーン!と石鳥居。

この瞬間、もふもふの謎が解けます。

そう、この森は社叢(しゃそう・神社の森)なんですね。

社叢イコール聖地、つまり人がみだりに入ってはいけない場所(もちろん木の伐採なんて言語道断)。

ゆえに原初のままの姿をずーっと留め、今のもふもふの森が出来上がったのです。

いわば「神が守ったもふもふ」。

きっと神さまももふもふには癒されるんだろうね♪

しばらく歩くとカニの看板。

なんやらアカテガニとかいうカニがいるんだとか。

基本的に陸で生活するんだそうで。

まあ色んなカニがいますわな。

取り合えず生き物には興味がないのでスルー。

・・が、なんかザワザワするんですよ。

付近に何かがいる気配。

よーく耳を澄ますと、間違いなく何かがガサガサ動いている。

んーーー????と思いながら地面を見ると・・・・いた!いたわアカテガニ!

アッチにもコッチにもガサガサガサガサ。

すっげーいっぱいいる!

運が良ければ出会える程度に思ってたんだけどね。

こんなにうじゃうじゃいるとは思わなかった。

さらに進むと、また何か看板。

タイトルは『変化する地形』。

海岸の崖は波で削られ、一方で大聖寺川が土砂を運んで堆積していくから、刻々と地形が変わっていっている、みたいな事が書いてあります。

実際この現場がそうですわな。

先に書いた通り、元々は島だったらしいからね。

そして島は今も成長しているから、多分いつかは北潟湖の入口をふさいじゃうはず。

そうしたら北潟湖どうなるんだろう?

やっぱ干潟化してなくなっちゃうのかな?

この辺りから道の状態がかなりヤバくなってきます。

「道」というより「なんとなく通れる場所」みたいな感じ。

草をかきわけ、蜘蛛の巣を払い、進む進む、意地で進む。

後で分かったんですが、こっちは本道ではなかったようです。

でもそんなん知らんし(知ってても突っ込むけど)、ひたすら進む。

すると神社の裏手に到着。

鹿島神社です。

鹿島と言えば真っ先に思いつくのは茨木にある鹿島神宮。

恐らくそこの分社なのでしょう。

祭神は当然「建御雷神(タケミカヅチ)」。

出雲の国譲りで大暴れした武勇の神さまです。

社殿はボロボロ。

なんか屋根がたわんで見えますが、本当にたわんでいます。

あちこち部材もガタついてて、相当ヤバイ状況。

倒れんでね?

このままじゃ倒壊確定。

でも補修費用がなくて、もうなるようになれ的な感じになってんでしょうね。

なんかわたしの人生みたいだな。(←?)

島内の散策路についてはこれで終わりなんですが、最後にもう1ヵ所見て欲しい所があります。

それは先に見た鳥居の左側、空き地みたいになっているスペースの先。

そこに海の上に出られる桟橋があります。

楽しいですよ~、この桟橋。

ボロボロだからドキドキ感満点。

ボキッと底抜けて海に落ちたら終わりだ~というスリルが、ヲトコのチャレンジ精神を駆り立てます。

うわっ!怖ぇ~!

大丈夫か?大丈夫か?次の一歩も大丈夫か?底抜けねーか?

そんな恐怖に怯えながらソロソロと進む。

特に写真撮るためにポケットから携帯取り出す時がね、ガチで恐怖。

落としたら終わり・・・という緊張感が手をこわばらせる。

怖ぉ~~ぇ~~!

ほぼただの散歩に終わる鹿島の森。

特に見所はないです。

楽しいのはカニ探しとホラー桟橋くらい。

吉崎に遊びに来たけど時間余っちゃったな~、くらいな時にでも立ち寄ってみてください。

なお、夏場は蚊の猛襲がハンパありません。

ちゃんと虫よけ対策をしとかないと思いっ切りヤられまくるのでご注意を。

杉谷山 瑞泉寺 後編 一番見せたい部分が撮影不可でスミマセン・・・

2023年04月01日

伽藍のサイズとクオリティが強烈に超絶なお寺、瑞泉寺(ずいせんじ)。

前回はそんな瑞泉寺の山門を中心としたエントランス部分を見てきました。

今回はいよいよお寺内部、本堂へと話は進みます。

ここの本堂もね、立派なんですわ。

先に見た巨大な山門に全く引けを取らない立派な体躯。

ずっしりとした重量感で訪問者を迎え入れます。

軒下にはズラズラーっと木彫刻。

彫刻の街、井波の真骨頂とも言える作品が並んでいます。

本当はもっと寄って撮影したいんですけどね、なにしろ位置が高い。

身長5メートルくらいないと全然カメラが届かない。

なので詳細が不明。

うーん・・・もっと身長が欲しい・・・あと5メートルくらい・・・。

中にはご本尊のゴールデン阿弥陀さまがでーん!

しかもそれだけじゃありません。

金細工を施された極彩色の欄間がでん!でん!でーん!

息を飲むような天上世界がばーん!!!

見せたいーー!!

この素晴らしい作品群をひとつひとつ紹介したいー!

でもご覧の通り撮影禁止との事なので不可。

どうしても見たい人はお手数ですが現地まで行ってご観覧ください。

見て絶対損はしません。

その隣には太子堂。

これまた立派じゃないですか。

水平性を強調した二重の反り屋根、正面の向拝には格調高い唐破風。

全体的なプロポーション、バランスも素晴らしく、まさにそびえ立つ芸術。

これもカネかかっただろうな~。

どこから出たんでしょうかね、この資金?

お寺のどっかに埋蔵金でも隠してあんじゃないの?

ここで見て欲しいのが屋根下の枓栱(ときょう)。

どーよ、このしつこさ?

山門にあった枓栱もしつこかったけど、ここはさらにその上。

もうアホかってくらいビッシビシに敷き詰めてあります。

狂気ですな、狂気。

ここまで来るともう完全に狂気。

今で言う「ヲタク」ですわ、こんなの作るの。

軒下にはギンギン映えまくりの木彫刻。

一般的なお寺だとここには素っ気ない蟇股(かえるまた)がチョンと乗っかる程度なんですけどね。

井波職人の魂がそれを許さないんでしょうね。

素晴らしい芸術作品がばーん!

これ買うと高いよ~。

手彫りの1点ものだからね。

恐らく1体で数百万。

そんなのが建物のアチコチにゴロゴロあるんだから、もー何て言うか、完全に浮世離れしてますな。

こちらは堂内撮影オーケー。

室内の様子はご覧の通りです。

スゴイでしょ、欄間が。

1枚の板を彫り抜いた入魂の作品がズラリ。

1点1点の完成度、レベルがハンパない!

お寺っちゅうか美術館ですな、ここまで来ると。

でもね、先に見た本堂の欄間はキンキラキンに彩色されてるからもっとスゴイですよ。

あーーー見せられないのが残念!!

奥の内陣の中央には黄金の宮殿(くうでん)。

扉が閉じられてて内部が見られませんが、中には聖徳太子像が納められているそうです。

見せない仏、いわゆる「秘仏」ってヤツですね。

わたしいつも思うんですけど、「見せない」事に何の意味があるんですかね?

見せてナンボじゃない、仏像なんて、だって見てもらうために作るんだから。

それをなんでわざわざ隠す必要があるのか?

全く意味が分からん・・・(悩)。

そんなへ理屈をコネるうるさい人のためにこんなのもあります。

「前立ちの太子像」。

宮殿の中にあるオリジナルを写し取って作ったコピー品です。

本物は見せれんけど、代わりにこれ見てガマンしてくれって訳です。

結構シンプルなのね、太子像。

えらい子供っぽいのは実際モチーフが子供時代だからで、太子2歳の時をイメージしているそうです。

伝説によると、たった2歳で合掌して「南無仏」と唱えたんだとか。

いや、いや、いや、いや・・・あり得ん(笑)。

そして最後の宝物殿。

木が邪魔で建物の全貌が分かりませんが、八角形をしています。

なおこの建物だけ鉄筋建て。

なので少々チープな印象。

でもね、中はスゴイんだ。

ヨダレだらだらの寺宝がズラリ。

・・・なんだけど、例によって内部は撮影不可。

見たい人は直接現地でご覧ください。

マジでスゴイですよ!

見所いっぱいの瑞泉寺。

でも写真撮らせてくれない瑞泉寺。

ちょっとケチなお寺です。

ただね、別に写真撮るためにお寺参る訳じゃないからね。

見てください。

生で見て下さい。

素晴らしい彫刻作品の数々を直にその目で見てください。

もーね、感動で涙うるうるキますよ!

井波の職人技に拍手。

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()