とんかつ堂 麦豚ロースかつ定食 豚肉の美味さと幸せの大爆発を味わえ

2022年01月17日

ピカピカ光っている。

光っている。

何が光ってるかって・・・・。

肉タイマー!!!!(謎)

という事で、肉を食いにとんかつ堂へ。

タイマーの点滅を止めるには肉を食うしかありません。

もっともわたしの肉タイマーは365日点滅してますが。(←?)

メニュー表には肉がいっぱい。

どの肉食う?

どの肉食う?

うひひ♪

と目をキラキラ輝かせながら選んだのが”麦豚ロースかつ定食”。

肉!肉!肉!のハングリーマインドで、がっつり食べたおします。

麦豚ロースかつ。

衣はサクサク。

軽快な破砕感が楽しい。

その中には極厚のやわか~い肉。

ホンット柔らかくてね、すう~っと歯が通る。

しかも噛み込むとむちむち粘って、濃密なうま味をじんわ~と湧き出して。

味の密度感・ボリューム感が格別!

トンカツソースもい~んですわ。

酸味・甘み・スパイスが程よく溶け合って、それが肉の味をもりもりに盛り上げて。

そこにゴマの香りがバリッと張り出して。

涙じわ~んと湧き出すくらいの美味さ♪

そんな幸せボルテージMAXなお肉をごはんと一緒に。

真っ白ピカピカなごはんはしっとりふわふわ。

熱いつゆがびゃっと流れ出して、澄んだ甘みと香気がみずみずしく駆け抜ける。

ここにどんと乗っかる肉のうま味。

むっちむちの食感と甘旨い肉汁がごはんの中に鮮やかに溶け込み、ぐんぐんと味を膨らませ。

ブ厚い肉の味がさらにブ厚さを増し、みずみずしいごはんの甘みがさらに甘みを増し。

噛めば噛むほど唾液がだばだば湧き出して。

さらに味が深くなって、旨くなって。

もう一生噛み噛みしていたいくらいの美味さ!

味噌汁。

味噌の濃度はやや濃いめ。

ボディのしっかり座ったコシのある味。

具は大根、ニンジン、ゴボウ、こんにゃく、ネギ、豚肉。

この野菜がね、じゅっくじゅくに柔らかくて、甘くて、味噌の味をしっかり吸ってて、美味さがハンパない!

しかも量が多いから「食べてる感」が抜群。

メインのトンカツに負けないくらいのインパクト。

後はがっつがっつ食いまくって、頬張りまくって。

ごはんとみそ汁を1回ずつお替り(無料)して。

最後はキャベツにドレッシングだばだばブッかけてバリバリ食って。

ぶは~~っと喜びのため息をついて。

完食。

とんかつ堂の”麦豚ロースかつ定食”。

美味ぇ~わ♪

文句ナシに美味ぇ~わ♪

もうね、天国ね、この美味さ。

こんなん毎日腹いっぱい食えたら幸せだ~~♪♪

それこそブタになるけどな(笑)。

ごちそうさま!

[参考]

・麦豚ロースかつ定食(150g):1,628円

満願寺山 九萬坊大権現 あなたはこの恐怖の注意書きの先に進めるか?

2022年01月15日

満願寺山(まんがんじやま)九萬坊大権現(くまんぼうだいごんげん)。

えれー漢字ばかりズラズラ続きますが、神社の名前です。

満願寺山はそのものズバリ、この山の名前ですね。

九萬坊大権現とは神さまの名前です。

ここがまー強烈でしてね。

いきなりこの悪魔の階段がお出迎えします。

しかも両脇に木々が鬱蒼と生い茂ってて、「ご自由にご参拝下さい」なんて札が立ててあるけど、空気的に入りにくい!入りにくい!

不気味なシャットアウト感があります。

ま、行くけどね。(←!)

その長ーい階段の途中の踊り場に地蔵堂が建っています。

入口をアルミサッシで保護された、小~さなお堂。

中を覗くと、石のお地蔵さまが一体。

ちょっとでっぷりしたお地蔵さま。

そしてよーく見ると、何気に中品上生(ちゅうぼんじょうしょう)の来迎印(らいごういん・手の指の形)を結んでいます。

この印は阿弥陀さまが臨終後に「死者」を迎えに来る時の印。

そしてにっこりスマイル。

いやいやいや、まだ早いわ。

もーちょっと待ってて、お地蔵さま。

まだまだやりたい事いっぱいあるしー!

そんなあの世へ引っ張ってく気マンマンのお地蔵さまを振り切り、さらに階段を登ると見えてくるのが拝殿。

ちょっと神社っぽくないですが、拝殿です、一応。

ちゃんと賽銭箱がありますし、鈴もぶら下がってるし。

入口の横には掲示板みたいなのがあって、なんやら新聞の切り抜きが色々貼られています。

この神社が取材された記事がアレやらコレやら。

見た目マイナー感いっぱいなんですけど、結構有名な神社なんですかね?

中はこんな感じ。

奥に神棚、手前に神具。

左側に置いてある赤い絵はアート作品。

先に見た地蔵堂のすぐ横に小屋が建ってまして、そこをアトリエに使ってる画家さんがいるのです。

その人が描いた奉納画です。

作家さんの名前は「つまがり ゆうこ」。

こんなような抽象画ばかり描いているようです。

赤を主体にエネルギッシュに塗りたくられたこの作品。

いやー深いですな。

深すぎて。

何描いてあるか分からん(笑)。

以上で終わり・・ではありません。

まだこの先があります。

拝殿の左側に奥の院へと繋がる小道があるのです。

ただ見ての通り、なんとなくヤバ気な匂い。

この先、進んだらマズイんでね?的な空気。

思わず躊躇します。

ま、行くけどね。(←!)

その細道の先にあるのがこちらの本殿。

梁間1間(正面側の柱が2本)、桁行2間(側面側の柱が3本)の切妻造り。

ちょーっと見難いんですが、分かりますかね?

破風部分(正面側の屋根の下)に白い天狗のお面がふたつ飾られているのが?

左がくちばしの尖ったカラス天狗、右が鼻の長い天狗。

この神社、九萬坊(薬師如来)・八萬坊(不動明王)・照若坊(十一面観音)そして天狗さまが祀られています。

なのでこんな所に天狗のお面が飾られているんですね。

軒下にもありますよ、天狗のお面。

こちらは赤いお面がひとつだけ。

長い鼻をにょきっと伸ばして、参拝者を見下ろしています。

金沢ってこんな風に天狗を祀った神社やお寺がちょくちょくあります。

以前に紹介した宝泉寺なんかがそうですね。

あと天徳院なんかにも大きな天狗のお面が祀られています。

興味があったら行ってみてください。

そしていよいよ奥の院。

山の上に向かって天にも昇るような細い道が続いています。

入口には石碑と立て看板。

石碑には「富樫大明神」の文字、看板には細かい字で何かのメッセージ。

この画像だとちょっと小さ過ぎて書いてある内容が読み取れないので、もう少しアップで見てみます。

『奥の院』参拝の方へ

参拝時の事故・怪我等は、自己責任でお願いします

うおっ!なんじゃこの恐怖の注意書きは!?

こんなん書かれたら前進めんやん!

ま、行くけどね。(←!)

その先がまー凄まじいのですわ。

階段!階段!階段!

その段数なんと378段!

しかも傾斜角ハンパないから、段数以上にしんどいのですわ!

ここを登ります。

息ゼーゼー切らしながら登ります。

そう言えばここに来るまでに「熊出没注意」なんて看板も見かけました。

運が良ければ熊に遭遇できるかもしれません。

わーい♪

そんな地獄階段を登って頂上まで行くと、ようやく奥の院に到着。

あるのはこの小屋です。

トタン貼りのやや残念な建物。

見た目ちょっとアレですが、小屋があるだけでもめっけモノ。

普通ポツンと祠がある程度ですからね。

それにしてもこれ建てた人、エライな。

この急坂を資材担いでえっちらおっちら登って運んだんでしょうからね。

ある意味、ここに祀られている神さまより、この建物建てた人を拝みたくなりますわ(笑)。

この建物、意外なことに鍵が掛かっておらず、中が覗けます。

それがこちら。

中央に神棚。

あと神具がチョコチョコ。

暗くてよく見えませんが、ちゃんと榊の生木が供えられているので、人の出入りがあるようです。

って事は、この鬼階段をしょっちゅう登り降りしてる人がいるって事ですね。

すげーな(汗)。

後で知ったんですが、なんでもこの小屋のある場所、古墳なんだそうです。

この付近に古墳があること自体は知っていたので、それっぽいのないかな~と探してはいたのですが、まさか自分のいる足の下がそうだとは思いもしませんでした。

ここに1基、さらに小屋の左方向にもう2基、合計3基。

そう言えば小屋の左側だけ竹が切り開かれていましたが、これは残り2基の古墳に向かって切り開いているんですかね?

ちょっとこの伐採の意図は不明。

金沢の窪の山の上にある九萬坊大権現。

とにかく階段がハードです。

最初のお堂に行くまでに66段、お堂から本殿までに16段、そしてそこから奥の院までがさらに378段。

合計すると460段!

しかも角度がハンパない!

体力に自信があって、天気が良くて、どーしても行ってみたいという人のみ、挑戦してみてください。

あと蚊の猛襲が強烈です。

行くなら夏は避け、春くらいがいいかもしれません。

どーーーーしても夏に行きたいって人は。

頑張って戦ってください。

満願寺山 九萬坊大権現

住所:石川県金沢市窪 1-74

関連タグ >> 神社

松任ふるさと館 その3 紫雲園 石好きにはたまらない石のコレクションを満喫

2022年01月12日

前回・前々回と屋敷の様子を中心に紹介してきた松任ふるさと館。

でもここの鑑賞ポイントは屋敷だけではありません。

裏にある庭園も大きな見所です。

庭園の名前は『紫雲園(しうんえん)』。

名前の由来については後で出てきます。

まずは全体の構成を見て行きましょう。

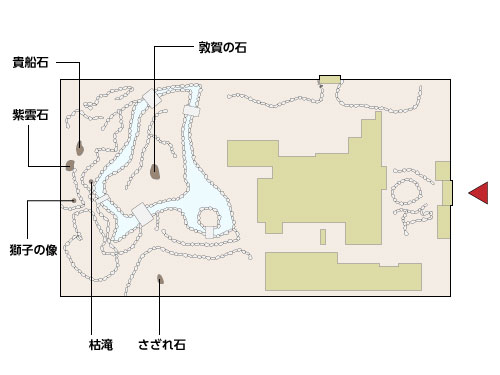

こちらが紫雲園の全体図。

中央に池を置き、庭を巡るようにぐるりと遣り水を渡らせた池泉回遊式庭園となっています。

これが実に緻密に設計されてましてね。

屋敷から見て奥側に築山を配することで低→高の勾配を生み出し、広がりのあるダイナミックな空間が形成されています。

さらに豊富な植栽や燈篭・石を置くことで、日本庭園の目指す自然と人との一体感を表現。

歩いているだけでマイナスイオンのシャワーをパーっと浴びているような、そんな涼やかな世界観が楽しめます。

まずは池。

この庭の主役です。

素敵ですわね。

ガッチゴチの大岩で囲まれた武骨性いっぱいのビジュアル。

その所々に植栽が配され、あちこちに苔なんかも見られて。

道楽感満点♪

池の中央には島。

日本庭園のオキマリですね。

池に島を浮かべるという発想は元々は仏教の浄土思想から来てまして、これは海の向こうにあると信じられた仏の住む世界を表現しています。

つまりこの池と島は、極楽世界のジオラマなんですね。

そう思うと、どうです?

この一見ちっぽけな島、なんかありがた~く見えてきません?

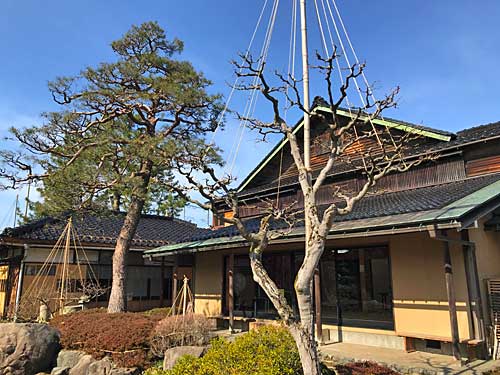

その池側から見た屋敷の様子。

前回見た広縁が真正面にあるのが分かります。

すげーですわな、風格が。

重い黒瓦に、深く沈んだ色調の木材。

横にどしっと幅があって、庇が前にズバッと張り出してて。

目の前まで迫って来るような迫力!

ん~イケイケ♪

こちらは庭園の奥にある築山の上へと上る階段。

何気に先が見えないのがお分かりいただけるでしょうか?

コレ、わざとです。

ゴールを見せないことで、この先にあるものへの期待感を抱かせるんですね。

ちょっと意地悪な、でも心アゲさせる仕掛け。

そんな築山の頂上にあるのがこのでっかい石。

「貴船石」と呼ばれるものです。

何が船って、そりゃ形ですわね。

のっぺーりフラットな形。

この形が船って事なんでしょう。

これ、典型的な火成岩ですね。

石の形が真っすぐなのは節理のせい。

節理とは液状のマグマが凝固する時にできるヒビです。

このヒビが真っすぐ入るので、こんなノコギリで切ったような形の石ができるんですね。

その横にも面白い石があります。

「紫雲石」。

この紫雲園の名称の由来となった石です。

この石、ちょっと暗いエピソードがありまして、江戸時代にこの石の落札に負けた加賀藩士が責任を取って切腹したと伝えられています。

ゆえに付いた別名が「加賀藩士腹切りの石」。

なんか怖いね。

そんな築山をトコトコっと降りると、坂道の途中にこんな石像があります。

あまりにも下手クソ過ぎて(←?)何の像だかよく分かりませんが、多分獅子でしょう、多分ね。

さてここで確認して欲しいのが、この石像が何の動物かじゃなくて、向いてる方向。

スマホをお持ちの方はコンパスで調べてみて下さい。

北東を向いています。

北東の方角は陰陽道で言うところの鬼門。

そう、この像は鬼門封じとして設置されているんですね。

ぱっと見、何がやりたいのか意味不明ですが、実は庭を守る大事なガードマンなのです。

何の動物かよー分からんけどね。(←まだ言う)

そんな築山を降りて、下から見上げたのがこの画像。

分かります、滝があるの?

前々回の記事で見た石で表現された滝、それがここにもあるのです。

しかもここの滝は下にも段落ちの滝が続いていて、合計3段の滝になっています。

さらにその左右には粗く大振りな石。

明らかに山の渓谷がイメージされています。

いやーカッコええわ♪

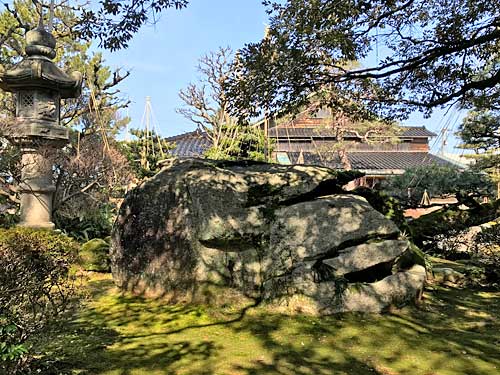

その枯れ滝の正面にあるのがこの石。

これね、デカいのですわ。

この庭園で一番のデカさ。

あまりにもデカいので元からこの場所に転がってた石かと思ったら、なんとお隣の福井県敦賀市からわざわざ持ってきた石なんだそうで。

カネかかったでしょうね、この石の運搬費。

だって庭に置くだけですよ。

それだけのためにでっかいゼニつぎ込んで持ってくるんですからね。

カネ持ちの感覚は分からん・・・。

石と言えばもうひとつ面白いものが。

さざれ石です。

粗い礫がぶつぶつと混入した礫岩。

多分火砕流の固まったものでしょうね。

コレもええな~♪

わたしこの手の石が大好きでね。

うちの庭にもぜひひとつ欲しいのですが、狭いので無理。

いつかでっかい石を置けるような広い庭のある家に住みたいな~、一生無理だけど。

以上、松任ふるさと館にある紫雲園の様子でした。

マジいいですわ、この庭。

庭好きには間違いなくハートドキュン!なスポット。

しかも入館無料ですからね。

気が向いた時に何回でも遊びに行ける気軽さも魅力。

明治の金持ちが造り上げた贅の庭。

ぜひ思う存分堪能しちゃって下さい!

松任ふるさと館 その2 遊び心満点の贅沢さに惚れ惚れ

2022年01月10日

松任駅前にある松任ふるさと館。

前回は門から御上の間までを見てきました。

今回はそのさらに奥を見て行きます。

まず最初に目にするのが、この屋敷の最上級の部屋である「朝顔の間」。

派手なんですわ、これが。

壁はビビッドな弁柄色、中央上部には透かし欄間、最奥には大振りな床の間。

贅沢感ハンパない!

特にこの欄間がエグイほどいいですわ。

松と梅の木の間を悠々と飛翔する鶴。

この構図、「商売」(松梅=しょうばい)を暗示しています。

鶴はもちろん長寿と永い繁栄の象徴。

つまりこの欄間には、「商売が長く成功し続けるように」との願いが込められているのです。

ついでに隣の部屋の欄間も見て下さい。

こちらは竹と亀。

亀はよく見ると親子亀もいます。

竹は「生命力と成長」を表し、亀はご存知の通り長寿の証。

子亀は「銭亀」と呼ばれ、「富」を象徴しています。

つまりここでも「末長い家の繁栄と富の継続」を願っているんですね。

さすがはお金持ち!

ゼニへの執着心、ハンパありません!

この床の間も見事じゃないですか。

一見フォーマルだけど、よく見ると所々に「崩し」を入れた不定形なしつらえ。

一番目を引くのは中央の床柱ですかね。

美しい白木の表面をつらつらとした光沢が覆い、下部はわざと木目を出して色味にさりげないアクセントが付けられてて。

床の間という空間が持つどこか厳しい緊張感をさり気な~く和らげてくれる、そんなデコレーションが施されています。

ちょっと下も見てみて下さい。

畳の一角に不自然に欠けた場所があります。

これは炉畳(ろだたみ)と呼ばれるもので、この畳をめくると炉が現れます。

炉とはお茶を点てるための設備。

つまりこの部屋は茶室としても使えるようになっているんですね。

いや~風流だ!

こちらは朝顔の間の横にある廊下。

今は引き戸が入れられててクローズされていますが、本来ここは開け放しの縁側だったと思われます。

下に敷かれている畳も、恐らく元々は板床だったはず。

ここもね、遊び心があるのですわ。

何が遊び心って、天井ね。

垂木の色をご覧ください。

明・暗を交互に繰り返しています。

この2色が生み出すリズムがなんとも軽快!

そして軒先にずばっと伸びる一本杉。

現場で見れば分かりますが、メチャメチャ長いんですわ、この杉。

ゆえにダイナミックさが凄まじく、実寸以上の尺が感じられます。

お金がなきゃできない装飾ですね。

その奥にあるのが広縁。

その名の通り奥行きがたっぷり広く取られています。

ここも元は縁側ですね。

この先にいい庭があるのでね、その庭を鑑賞するためのスペースとしてこの空間が造られたのでしょう。

恐らく昔は今のように畳敷きではなく板張りだったはず。

この庭については次回詳細にレポートします。

マジいい庭ですよ!

その広縁を右奥に進むと、「福寿草の間」という部屋が現れます。

2部屋で構成されていて、左が床の間を備えた座敷。

こちらは先に見た床の間と比べてさらにラフですね。

床の間と床脇の間の床柱はナシ、床脇は床面を高く上げた琵琶床、左側には開口部をたっぷりと取った付け書院。

正式な形式を大きく崩した、独創的な構成です。

その横にあるのがこちらの部屋。

一見隣の床の間に付随する控えの間みたいにも見えるのですが、一点おかしな点があります。

それは奥の押し入れ。

よーく見ると、押し入れの床面が一段高くなっているのが分かります。

明らかに不自然。

ここ、元々は仏間ですね。

今は押し入れになっちゃってますが、ここには本来仏壇が収められていたのでしょう。

一段高くなっているのはそのため。

その仏壇がなくなり、そのままぽかっと開けとくのもみっともないので、こうして襖で閉じて押し入れに仕立て直したのでしょう。

この部屋から眺める庭がまたイカスのですわ。

生き生きと萌える植栽、豊富に配された自然石、人工的な灯籠。

そしてスカッと抜けのいい青空。

贅沢ですわな、庭のある生活。

うちの庭なんて見えるのは隣の家の壁だけ、奥行感ゼロですらかね。

こんな庭を眺めながらの生活に憧れるわ~♪

以上、松任ふるさと館の後半部分の様子について見てきました。

いいですよ~。

本当にいいですよ~この屋敷。

古建築好きにはまず間違いなくハートズキュン!な場所。

松任駅まで来る機会があればぜひ訪問してみてください。

次回は既にチラッと書いた通り、庭園を見て行きます。

様々な面白さが散らされた、池泉回遊式の名庭園。

どうぞ思いっ切りご鑑賞ください。

松任ふるさと館 その1 ザ・お金持ちの屋敷はやっぱスゲー!

2022年01月08日

松任駅から徒歩1分ほどの所に、古建築好きにはパラダイスのような施設があります。

それが今回ご紹介する松任ふるさと館です。

なんかここ、名前で損してますわな。

ストレートに「旧吉田茂平邸」でいいと思うんだけど。

「松任ふるさと館」じゃ、なんかつまんねー昔のガラクタばっか並べてる退屈な資料館にしか思えない。

少なくとも素晴らしい古建築が見学できるってイメージは湧かない。

改称した方がいいんでね?

そんな松任ふるさと館ですが、エントランスからいきなりコレですわ。

ご立派な唐門がバーン!

屋根はグリーンがシブく映える銅板葺き。

神社やお寺なんかではよく見ますが、民家で銅使ってんですからね。

めっちゃおカネ持ってたんでしょうね。

門の両脇には長屋を接続。

まるで上級武士の屋敷のような様相です。

さらにその唐門の先にある前庭がまたうならせるのですわ。

ご覧の通り枯れ庭なんですけどね、「池」になっています。

ここまでは多分誰でも分かる。

でもこの枯れ庭に「水」が流れてるの、見えますかね?

それが奥に立てられている細長い石。

この石、滝を表しています。

さらにその下、今度は中央がくぼんだ石が寝かされています。

これは当然滝つぼの表現、しかもご丁寧にくぼみを入れる事で水の流れる様子まで描いています。

そしてそのまま池に流れ込み、そこでざーっと放射状に広がるのです。

どうです、枯れた滝に生き生きと踊る水の姿、見えてきましたか?

建物前面、左側も要チェック。

軒下の部分ね。

よーく見ると妙な事になってまして、途中でなぜかいきなり色が変わっています。

最初は茶、それが急に黒。

このツートンカラーの理由については不明。

屋敷図面を見るとこの黒くなってる部分は台所とされているのですが、台所を黒くする意味が分からない。

ひょっとしたら元々は茶室だったんじゃないのかな~、なんて予想しますが、どうでしょうね?

そして正面玄関です。

これがまたカッコえ~じゃないですか♪

ずんとそびえる入母屋破風。

重量感満点の黒瓦が分厚く沈み、4本の太い角柱がその構造を力強く支え、威厳あふれる圧力で訪問者を飲み込む。

も~強烈ですわな、放たれるエネルギーが。

こんな家建てられたら男の甲斐性ですわ。

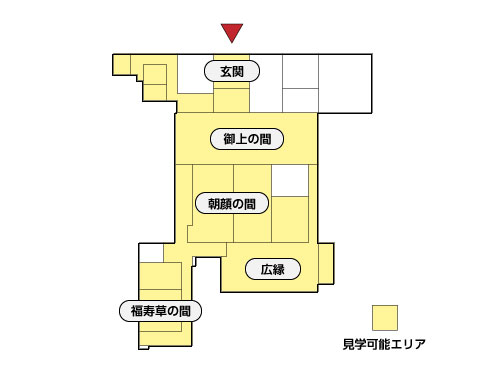

ではここで屋敷の間取りを。

黄色の部分が見学可能エリアです。

ほとんどの部屋は自由に見られますが、一部侵入不可。

勝手にどこでも入って行かないように。

それとこの屋敷、2階建て(2.5階建て?)ですが、見学できるのは1階部分のみです。

ですので2階の様子については一切不明。

ちょっと残念。

こちらはこの屋敷を建てた人物。

吉田茂平(よしだ もへい)という、明治~昭和にかけて活躍した大地主&実業家です。

とにかくハンパなくお金持ってて、銀行業なんかもやってたそうで。

あまりにもお金あり過ぎて、しまいにゃ貨幣まで発行してたらしいです。

どんだけお金あったのよ?

では内部の様子を見て行きましょう。

こちらが最初に目にする部屋、「御上の間」。

いきなり大広間となっています。

畳数ざっと45畳!

のっけからすげーですわね。

広さだけじゃなく柱や梁の太さ、戸の大きさや鴨居の幅に至るまで、全てがビッグサイズ。

茂平の止まらない笑い声が聞こえてきそうなほどに豪壮な空間です。

どう思います、この戸?

縦より横の方が尺が長いっていうね。

しかもこの戸材、よく見ると一枚板です。

所々縦に筋が入ってますが、これは多分後から入ったヒビで、近くで見ると木目がちゃんと繋がっています。

これだけの幅が取れる木材、国産で調達しようと思ったら、今じゃまず無理でしょう。

この屋敷を建てた当時ですら、相当にレアな高級木材だったはず。

それがこうして惜しげもなく使われてんですからね。

有り余る財力がなきゃできない芸当です。

部屋の中ほどにある囲炉裏。

い~いですな~囲炉裏。

上からぶら下がっている棒を鉤棒(かぎぼう)と呼び、その途中にある鯉の形をしたものを自在鉤(じざいかぎ)と呼びます。

この自在鉤ってのが実に上手くできてまして、自由に鉤棒の長さを調整できます。

これによって下に吊るす鍋の火加減を調整するんですね。

面白いですよ、自在鉤。

機会があったらぜひ一度ガチャガチャいぢってみてください。

昔の人の高度な技術レベルに多分びっくりしますよ!

ここでちょっと上を確認。

天井が張られてて、その天井板の質感が不自然に新しくなっているのが確認できます。

これ、明らかに後から張り足されたものですね。

そもそも囲炉裏の真上は煙を逃がすために必ず吹き抜けになってなきゃいけないので、天井が張られている事自体が不自然。

多分時代と共に囲炉裏が使われなくなって吹き抜けにしておく必要がなくなったので、リフォームして上に部屋を作ったのでしょう。

この天井はその際に張られたんでしょうね。

と、今回はここまで。

次回はさらに奥まで見て行きます。

この先もいいですよー。

宴会用途前提の大きな客間、まるで料亭のような床の間や格調高い欄間。

そして縁側から見る庭園の素晴らしい眺め。

酔狂人、吉田茂平のセンスがビンビンに光るスーパー空間です!

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()