神宮農業館 和と洋がミックスされたフュージョン型平等院鳳凰堂にうっとり♪

2021年05月17日

「自然の産物がいかに役立つか」、そんな深~いテーマを我々に見せてくれるのが神宮農業館です。

こちらは伊勢神宮の関連施設で、元々は外宮の前に建っていたそうです。

それが2回の引っ越しを経て現在地へと移転。

さらにその移転の際、建物後部を落としてしまい、今残っているのは前部分だけとなっています。

もったいないですなー、貴重な歴史遺産なのに。

色々事情はあったんでしょうが、元の形は壊さないで欲しかった。

まあ残っているだけまだましとも言えるけど。

足場がなくて全景が入る画像が撮れないのですが、この建物、平等院鳳凰堂をイメージしています。

なのでご覧の通りの左右対称。

中央に塔を配して左右に翼廊、そしてその間を回廊で繋ぐ、まさに鳳凰堂そっくりの構造となっています。

ただ西洋的エッセンスも入っていて、色使いもそうですが、バリバリ鳳凰堂とも言えない不思議な外観。

まあその辺は片山東熊(かたやま とうくま)のセンスでしょうな。

あ、片山東熊ってのはこの建物の設計者です。

この辺の眺めなんか面白いですね。

屋根は黒瓦。

ガッチガチの和風建築。

壁面部も白漆喰になっている所や、柱の通し方なんかが和風ですね。

柱上部には船肘木なんかも設けられてて、モロに寺院建築的な雰囲気を感じさせます。

が、腰部分。

これは素材としては木材ですが、イメージはタイルですね。

かまぼこ型の凹凸を付けたラインを横一直線にすぱっと通し、西洋風に仕立ててあります。

ちなみにオリジナルの鳳凰堂は高床式ですので、この部分は空間になっています。

窓はその緩衝仕様。

窓枠の作りは西洋的ですが、形が花頭窓(かとうまど・寺院建築に多用される装飾窓)っぽくなっていて、どちらとも言い切れない曖昧なデザインになっています。

参考までにオリジナルの鳳凰堂の場合は、この部分に窓はありません。

中央には塔。

これもカッケーですわな!

形はガシッと安定感のある方形(ほうぎょう・正方形)。

無駄に高さを追いかけないコンパクトな二階構造が重心を押し下げ、安定したシルエットを作っています。

そして屋根天頂には擬宝珠(ぎぼし)。

このワンポイントを添えることで、お寺的な雰囲気をぐっと高めています。

その一方でベランダの手すり。

よーく見て欲しいのですが、幾何模様の連続となっています。

同じ模様を繰り返すのは西洋建築によく見られる手法。

ここでも和+洋をさり気なく融合させているんですね。

中にはその塔へと繋がる扉。

この向こうには塔を登る階段がある・・・はずなのですが、この先には進めません。

中に入れるのはスタッフオンリー。

うおーー進みたいーー!!!

この先に入りたいーー!!!

塔に登りたいーー!!!

と、思いっ切り地団駄踏んでください。

わたしは1000回くらい踏みました。(←?)

はい、以上でレポート終わり。

今回も中の様子はスキップです。

だって前回同様、中は撮影禁止だし。

参考までに中では昔の農耕器具や、伊勢神宮の御料地(ごりょうち・私有の農地)の歴史や様子なんかが解説されています。

興味のある人はどうぞ。

わたしは展示よりも建物の方が100倍楽しかったけどね。(←マニア過ぎ)

次回はこのすぐ先にある神宮徴古館を見て行きます。

こちらはもうバリッバリの西洋式建築。

ブッ飛ぶほどに超絶カッケーですよーー!!!

神宮美術館 建物に見る伊勢神宮との隠れた繋がり

2021年05月15日

伊勢神宮で行われる式年遷宮(しきねんせんぐう・20年に1回社殿を新設して入れ替える儀式)では、新たに社殿を建てるだけでなく御装束神宝(おんしょうぞくしんぽう・神に捧げる様々な神具や調度品)も新調されます。

そしてこの際、その時代最高の作家達から多くの美術作品や工芸作品が奉納されます。

そんなアートの品々が見られるのが神宮美術館です。

場所は倭姫宮(やまとひめのみや)がある倭姫文化の森の一角、一番奥です。

駐車場からは一番近いので、車で来た人は多分真っ先に目に入るでしょう。

正面に回ればちゃんと入口があるのですが、ここはぜひ裏(駐車場側)から入って下さい。

ちゃんと裏口もあります。

このスロープをトコトコっと登れば入場できます。

すると見えてくるのが西洋式の整形庭園。

下にはバシッと芝生が貼られ、南国系の樹なんかも植えられています。

伊勢神宮と繋がる美術館ですんでね、もっと古風というか日本風の庭園なのかと思いきやのこの西洋式。

こちらの先入観の180度逆を突く、サプライズな仕立て。

でもね、正面に回るとまたガラッと様相を変えてくるのですよ。

枯山水です。

こちらは一転、バリバリの日本庭園形式。

目の前に広がる小石のエリアは池ですね。

石で表現した水のない池。

なお日本庭園における池というのは、基本的に海をイメージしています。

例えば中央に見える飛び石。

あれは島を表しています。

その右ににょきっと突き出ている出っ張りは岬。

奥の小石の色が白から黒に変わっている場所は州浜と言って、浜辺の表現になります。

日本庭園を見る時は、枯山水にしろ水を張った池にしろ、こうして海の情景と重ね合わせてイメージすると、色んなものが見えてきて面白いですよ。

ひとしきり庭を見たら、今度は建物を見てみてください。

この眺め、なんかピンと来ません?

これ思いっ切り武家屋敷の造りなんですね。

美術品を収蔵するという建物の性質上、ご覧の通り白壁でガッチリ封鎖されてはいますが、ここに壁がなかったら?と想像してみてください。

手前が縁側で、壁のない吹きさらしになっていて、その向こうには畳を敷いた部屋がある。

どう?武家屋敷の間取りが見えてきませんか?

この建物、鉄筋で作られてて一見近代的建造物に見えますが、ベースには日本建築の血がしっかりと流れています。

そんな日本建築の魂はこんな所にも表れています。

見て欲しいのは屋根。

銅板屋根となっています。

銅板屋根と言えば神社建築の定番ですね。

ここは伊勢神宮と繋がりのある美術館ですから、建物の仕様も神社建築に寄せてあるのです。

さらに形。

これも伊勢神宮の社殿形式に寄せて、直線を意識したシャープな形にしてあります。

現代的なテイストを出しつつも、母体である伊勢神宮の世界観もちゃんと取り込んだ、巧みな構造設計になっているんですね。

そして建物のエントランス。

これはもうモロに「アレ」ですね。

「アレ」とは伊勢神宮の社殿の造り。

正面にざばっと伸びる長いひさしは、伊勢神宮の社殿で何度も目にする形です。

そして柱の形。

丸です。

これも伊勢神宮スタイルですね。

他にも伊勢神宮を彷彿させる仕立てがチョコチョコと隠されています。

見付けたら結構「ニヤリ」とできますので、頑張って探してみてください。

伊勢神宮との繋がりや、日本建築のエッセンスが所々に散りばめられた神宮美術館。

建物をぐるっと一周するだけでも結構楽しめます。

どうぞご訪問の際には中身だけでなく、外見もじーーーーーっくりご鑑賞ください。

え?中の話は?って。

いやだって中は撮影禁止だし。

もちろん中も入ってきましたが、画像ないし記事書けんのですよ。

中の様子は自分で入って確認してください!(汗)

次回は隣にある神宮農業館を見て行きます。

揚柳山 本行寺 高山右近が隠れ住んだと伝えられる失われたキリスト教の聖地

2021年05月12日

隠れキリシタンの寺として有名な本行寺(ほんぎょうじ)。

境内では今もその痕跡を見ることができます。

場所は七尾の山の上寺院群の一角。

細~い路地の脇に、入口の石段がひっそりとあります。

大黒さまの石像が目印。

その石段を上ると見えてくるのがこの山門。

一見ごくごくオーソドックスな門。

なのですが、ちょっと位置関係に注目して欲しいのです。

画像じゃちょっと分からないですけど、この門、不自然な方向を向いています。

通路に対して側面、つまり90度折れ曲がって入場するような格好になっているのです。

素直に真っすぐ入れるようにすればいいのに、謎な左向け左。

これ、お城に詳しい人ならすぐにピンと来ると思いますが、枡形(ますがた)です。

枡形とは敵を迎撃するための防御構造。

つまりこのお寺には、砦としての仕掛けが施されているのです。

でもなんでそんな事をする必要があったのか?

その理由を物語っているのが、境内に設置されているこの像です。

高山右近像。

高山右近とは戦国期に活躍したキリシタン大名ですね。

かつて豊臣秀吉の政権下でキリスト教が禁教とされ、そのあおりを喰らったひとりがこの右近でした。

信仰を捨てられなかった彼は大名の地位を失い、各地を転々とした末に、ここ加賀藩へ流れ着いたのです。

その時にかくまわれた場所が、この本行寺でした。

右近は寺内に修道所を設けてなおも信仰を続け、同時に西洋の進んだ医療や科学・土木技術ももたらしました。

加賀藩が欲しかったのは、まさにこの西洋の先進技術だったんですね。

ゆえにこの寺を出城格として扱い、知識や技術の秘匿を図ったのです。

その右近像のちょっと離れたところに仏像が1体。

観音さまです。

こっれイイな~~~♪♪

深く沈む銅の緑と、所々に配された金、ゆったりと垂れる衣のひだ。

頭の後ろには神秘の輝きを放つ円光を置き、包み込むような穏やかな顔立ちでこちらを見据える。

手にはふたつの持物。

左手には未開敷蓮華(みかいふれんげ)、右手には・・・・あー・・園芸の栄養剤??

なんでやねん!!(笑)

境内奥、中央には本堂がどーん!

ぶっちゃけ装飾感はそれほどないです。

屋根はシンプルな切妻屋根、壁は上部を白漆喰、下部を板張り。

入口の唐破風と蟇股(かえるまた)の彫刻が装飾的と言えば装飾的。

複雑な組み物も特になく、全体にこざっぱりとした印象。

かと思ったら、こんな茶目っ気もあります。

眠り猫。

猫の意図は不明。

多分そんなに深い意味はないでしょう。

木の質感から想像するに、比較的最近置かれたものっぽいですね。

檀家さんからの奉納品ですかね?

こちらは鐘楼。

これまたさっぱりした造りですね。

特徴的なのは基壇。

低っ!

めっちゃ低っ!

一歩で上がれるし!

梵鐘もえっらい小っちゃいですね。

音もなんとなくコンパクトそう。

・・・鳴らしたらダメかな?(※迷惑行為です)

さて境内を一通り見回したら、忘れずにチェックして欲しい所があります。

それがこちら、「高山右近修道所跡」への入口。

この向こうにね、あるのですよ、右近の活動の痕跡が。

右近ファン(?)には必見のエリアです。

その途中で目にするのがこちら、「右近公園」。

何が右近って、そりゃもー。

見ての通りナンちゅーか、まー。

あーー。

・・・・どの辺が右近??(汗)

でもね、その謎な右近公園を降りた先にちゃんと右近に所縁のある場所があります。

それがこちらの「高山右近修道所跡」。

あくまで「跡」なので今はご覧の通りただの更地となってますが、かつてこの場所には右近が活動した修道所があったのです。

どんな建物だったんですかね?

スペース的にそんなに大きな建物ではなかったはず。

恐らく小屋程度の質素なものがぽつんとあったのでしょう。

高山右近と深い繋がりを持つ本行寺。

現場は静かーな場所です。

参拝の際には右近の遺徳を偲び、どうぞしんみりとその痕跡を辿って行ってください。

希望する人は内部の拝観もできるようです。

寺内には右近所縁の品や、隠れキリシタンの信仰のシンボルとなったゼウスの塔なんかもあります。

もっとディープに本行寺を楽しみたいって人は、一度問い合わせてみるといいでしょう。

揚柳山 本行寺

住所:石川県七尾市小島町 134

TEL:0767-53-0799

台湾料理 四季の味 チャーハン定食 コスパ最強、腹いっぱいの最強中華

2021年05月10日

すっかり気温が上がり、天気のいい日も増え、いよいよお散歩族には最高の季節になってきました。

今くらいがちょうどいいのよ。

暑くなり過ぎると逆にしんどいからね。

ほどほどに暖かく、ほどほどに動きやすく、雑草がぼーぼー伸びまくってない(※山を歩く時とても大事)、そんな時期がお散歩族にとって最も動きやすいシーズンなのです。

って事でお出かけ。

午前中チョロッと歩いて、お昼になったのでごはんタイム。

近くで見つけた台湾料理のお店にぱっと飛び込む。

テーブルに座ってメニューを拝見。

どれもむふふ♪な感じ。

そんな中で選んだのが”チャーハン定食”。

量がしっかり食えて美味そ~♪

それでは台湾料理四季の味にてド定番の”チャーハン定食”を。

もりもりがっつり食べたおします。

チャーハン。

ライスはパラつき感のないしっとりスタイル。

お米ひと粒ひと粒の粘りが美しい。

ここにしっかりしみたスープ。

噛み込むごとにじゅわっとうま味がしみ出し、さらにお米の甘みも上乗せされ、充実感満点の味。

そこにどんと乗っかるお肉の味。

細切れのチャーシューとベーコンっぽい赤い肉が結構入ってて、肉のニュアンスがめっちゃ強烈。

パワフルな肉の味がぎゅうぎゅう湧き出す!

ライスのうま味だけでも十分味が太いのに、そこにさらにこのズ太い肉味ですからね。

圧巻の食べ応えです!

台湾ラーメン。

スープは半濁の赤茶色。

醤油のうま味にラー油の辛みがチョロッと加わった、プチ刺激的なライト味。

麺はストレートの細麺。

びちゃっとした多加水麺は味わい軽く、ライトなスープときれいにマッチ。

そしてわっさり盛られた野菜。

麺と一緒に絡み上がって来るもやしのバリバリ食感がたまらなく豪快で、みっちり大粒のひき肉も存在感抜群!

鶏の唐揚げ。

バリッと香ばしい衣の中には厚みしっかりの肉。

この肉がも~ジューシーでさ♪旨々でさ♪

がぶりとかぶりついた瞬間に流れ出す汁のなんと多いこと!

液体の味が口の中をどっぶとぶに埋め尽くす。

うお~~~・・・。

ビールなしにコレを食わすのは・・・。

犯罪だ・・・(喜)。

後はもっさもっさ食べ続け。

美ン味ぇ~♪美ン味ぇ~♪を連発し。

ラストは小皿の杏仁豆腐をぺろんと平らげ。

完食。

四季の味の”チャーハン定食”。

いや~美味かったわ♪

しかも量もたっぷりあって、胃袋的にも大満足。

やっぱ中華系は(台湾含む)、安くて美味くて腹いっぱいでナンボじゃの~♪♪

ごちそうさま。

[参考]

・チャーハン定食:980円

台湾料理 四季の味

住所:石川県能美市三道山町チ 1-2

TEL:0761-57-3999

松任金剣宮 女の声で泣く男の正体を突き止めろ!

2021年05月08日

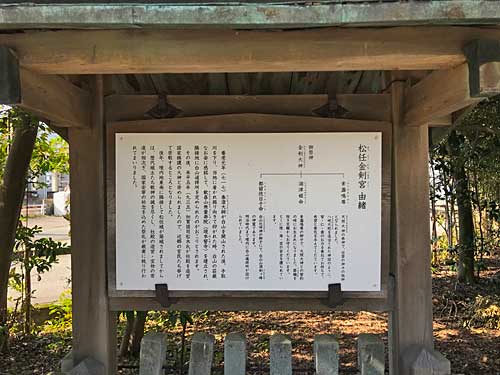

松任駅から徒歩数分の場所にある松任金剣宮(まっとうかなつるぎぐう)。

社殿がまだ建て替えて30年ほどなのであんまり古い感じがしないですが、縁起を紐解くと717年(奈良時代初期)創建という、メッチャメチャ古い歴史を持つ古社です。

・・・の割にはこれまでの経緯が不明で、特に面白いエピソードを持っていません。

掘り起こせばゴロゴロ出てくると思うんですけどね。

蔵あさりでもすれば興味深い古文書がうじゃうじゃ出るんじゃないかな?

学者さーん、おいでー!

ここに未発掘のネタがいっぱい眠ってるよー!(多分)

入口にでーん!と構えるのが銅板葺きの大鳥居。

立派じゃないですか、サイズも見た目も。

銅板葺きと言えば石川護国神社の鳥居もこのタイプですが、やっぱり貫禄が違いますね。

銅の重い質感がずっしーん。

どこか武闘派的なマスク。

祭神は素盞雄尊(すさのおのみこと)・湍津姫命(たぎつひめのみこと)・都留伎日子命(つるぎひこのみこと)。

素盞雄尊は天界で大暴れして追放されて、地上に降りたら急にいい神さまにイメチェンして人々に愛された、支離滅裂な経歴を持つ神さまです。

ヤマタノオロチ退治でも有名ですね。

湍津姫命は宗像三女神(むなかたさんじょしん)の1柱で、航海や交通の神とされています。

素盞雄尊の娘でもあります。

都留伎日子命は、ここから見える霊峰白山に祀られている神さまです。

神社の由緒書きでは白山比咩神(しらやまひめのかみ)の御子と書かれていますが、一般的には素盞雄尊の御子とされています。

境内の中央には立派な拝殿。

これがもーシビれるほどのカッコ良さ!

水平性が強調された伸びやかな反り屋根。

中央には唐破風&千鳥破風の二重破風を構えて、壁面は木造でかっちりと固めて、腰回りには小気味よい狐格子をぴしぴしと並列。

そして向拝下にはド太い注連縄をずしり。

いいですわ~♪

惚れ惚れしますわ♪

内部は直線直線ひたすら直線。

曲線をほぼ排した空間構成は、抜けのいいリズミカルな世界を作っています。

中央上部には『松任金剣宮』としたためられた扁額。

額の左には鷹司信輔(たかつかさ のぶすけ)と署名されています。

鷹司信輔は明治後期~昭和にかけての人で、侯爵の爵位を持ち、貴族院議員や明治神宮の宮司なんかを務めた人です。

多分京都の名門公家、鷹司家の系列の人でしょう。

松任金剣宮との関わりについては不明ですが、まあ何らかの形で繋がっていたんでしょうね。

拝殿の斜め前には神輿庫。

天保2年築造(1831年)との事なので、江戸末期のものです。

いかにもナンカイイモノアリソ~的な古めかしい外観。

で、あるらしいんですわ、実際イイモノが。

刀剣とか神具とか。

多分貴重な古文書なんかもごっそり眠ってるんでしょうね。

天井には立派な奉納画も描かれているそうです。

お゛お゛お゛ぉ゛・・・・・見だい・・・・(切望)。

お稲荷さんも祀られてます。

トレードマークの赤い鳥居がズラズラズラー。

きれいですわな、このビビッドな赤。

記録によると昭和63年改修との事なので、40年程経ってることになりますが、それにしてはえらく色艶がいいので、比較的最近お色直ししてあるのでしょう。

建物の中を覗くとこんな感じ。

奥にお社が見えますよね、あれがお稲荷さんの社殿です。

つまりこの建物は二重構造になっていて、外側が覆屋(おおいや)と呼ばれる社殿を守るための建物、中にある小さな建物が社殿本体という事になります。

いかにも日本人的ですわね、この几帳面な発想。

本来ご神体を雨風から守るために社殿があるのに、その社殿をさらに覆屋で囲って雨風から守るって言うね。

しまいにゃこの覆屋を守るためにさらに外側に建物を被せんじゃないの?みたいな(笑)。

境内の中にはもう一発、面白いものがあります。

それがコレ、「橋爪の夜泣石」。

すぐ横に石の由来となる案内書きが立てられているのですが、そこに妙な事が書かれています。

ざっくり抜き出すとこんな話。

『橋爪の大川で夜な夜な女の人の泣き声が聞こえるので、川底を調べたら石が出てきた。泣き声の原因は雄石が雌石を恋しがって泣いていたため。』

おかしくありません?

「女の人の泣き声」の原因が「雄石」の泣き声でしたって、明らかに変。

泣いてたの女なのかよ?男なのかよ?って感じで、完全に頭の中?????

何回読み直しても意味分からん(悩)。

他にもこんなものがあります。

燈篭アイランド。

なんでか知らんけど、この区画だけに8基の灯籠が固めて置いてあります。

これに関する案内は何もなく、全く意図不明。

これはわたしの想像ですが、この神社の境内、ひょっとしてかつては庭園になっていたんじゃないですかね。

その庭園を何らかの理由(例えば戦中に畑にしたとか)で潰して現在のフラットな広場へと造成し直し、庭園時代に配置されていた燈篭は廃棄せず全部ここに集めて残したと。

そんな風に考えると、なんとなく納得がいきます。

歴史は古いけど、境内の雰囲気はフレッシュな松任金剣宮。

とにかくね、拝殿がいいですよ。

めーーーっちゃカッコイイですから、ぜひじろじーろ見に来てください。

そして石と会話ができる人。

もしいらっしゃいましたら、夜泣石に男なのか女なのか問い詰めて、真相をハッキリさせてください。

いたらね。(いないよ)

関連タグ >> 神社

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 part2 等伯の神画が見られるゼ~♪

- グリル&ハンバーグNINO ハンバーグ&ソーセージ&から揚げ コスパ高すぎ!腹いっぱい食えます

- 旧橋本家住宅 ここに人間が住んでたのが信じられない

- 富山市ガラス美術館 展示編 難しいゾ~、ガラスアート

- 富山市ガラス美術館 建築編 富山という土地を表現した建築アート

- 白山町遺跡現地説明会 永遠に答えが分からないのが考古学

- 薬王院 温泉寺 「あいうえお」はここから始まりました

- 餃子のあひる 餃子定食 この餃子、エンドレスに食えるわ~♪

- 栄谷丸山横穴群 コウモリに注意してご鑑賞ください

- 富山市郷土博物館 復元模型のテクノな仕掛けがイカスのよ!

- 富山城跡 千歳御門~日本庭園周辺 庭園の読み解き、楽しいわ~♪

- 富山城跡 水堀~西の丸 石垣の詳細がよー分からん、謎多きお城

- 羽咋市歴史民俗資料館 渚の正倉院 氣多大神宮展 今しか見られない貴重なお宝がいっぱい

- 香満居 豚トロ黒胡椒炒め定食+担々麺 ボリュームも美味さも文句ナシの街中華

- 一乗谷朝倉氏遺跡 中の御殿跡・諏訪館跡庭園 こんなカッコエエ庭に憧れるわ~

- 一乗谷朝倉氏遺跡 南陽寺跡庭園・湯殿跡庭園 ちょっともったいないなココは

- 一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡 ここにはロマンが眠っています

- 一乗谷朝倉氏遺跡 雲正寺地区・平面復原地区 今も残る生々しい生活の痕跡

- 一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸跡・上城戸跡 ここがディフェンスラインの最前線

- とんかつ勝亭 立山ロース定食 この肉、味もボリュームも極上だわ~♪

![]()